2日目はホテルの朝食でスタート。和洋食のビュッフェと老舗日本料理「なだ万」が選べるのですが、みなさんビュッフェの方に行かれたようです。名古屋飯と言われる手羽先、小倉バタートーストもありますし4星ホテルならではの何でもありのビュッフェはやはり目移りしてしまいます。

出発は朝9時30分とゆっくりなのですが、TV朝ドラの舞台に出てきたという名古屋市市政博物館を見学したいという朝活グループは事前にタクシーを予約して一足先に建物見学を済ませ、今日の午前の見学地・ヤマザキマザック美術館にてオープン5分前に合流です。実はこの美術館、第2土曜日の10時半から学芸員による解説ツアーがあり先着10名のみ、その枠を我々ですべてゲットするにはオープン前から並んでいる必要があるのですが幸い1番で受付をしていただき、全員分の枠が取れました。

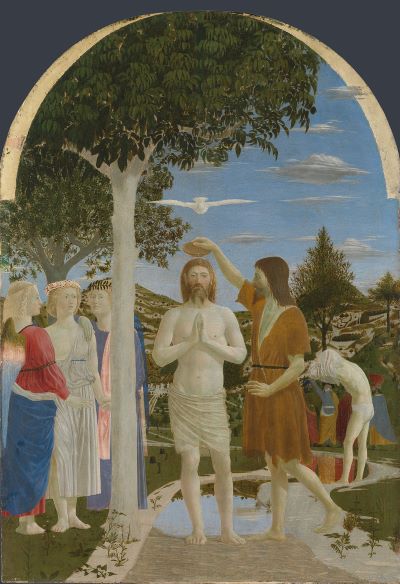

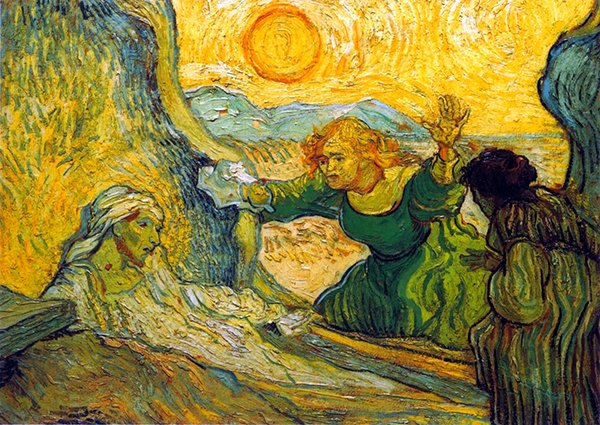

ロココからピカソまで300年の西洋美術が一望できるコレクションを持ち、またアール・ヌーヴォーの家具とガラスのコレクションもまるでナンシー派美術館並みのクオリティで、パリに行かなくとも名古屋でルーヴル・オルセー・装飾美術館の3館を網羅できる、知る人ぞ知る稀有な美術館なのです。

1時間にわたって濃厚な解説をしていただき大満足で図録などミュージアムグッズも買い求めた後は地下鉄にのってノリタケの森へ。

AEAOの研修旅行は海外でも国内でも「美味しいものをいただいて幸せになる」という要素も大切にしているのですが、今回はこちらでフランス料理のフルコースを頂きました。最近ではメイン料理もお魚かお肉のどちらかで済ませることが多いのですが、お魚もお肉も、という贅沢なコース。ドリンクもノン・アルコールが実に充実していて、赤紫蘇カクテルなどソルティ・ドッグのようなイメージで、どれも美味しくいただきました。

日本が世界に誇るノリタケ・ブランドですが、実はこの場所の住所は名古屋市西区則武新町―そう、地名なのです。「ノリタケさんが創業したんじゃないの?」とよく勘違いされがちですが、モリムラ・ブラザーズからノリタケの誕生、ディナーサービスに思いを込めた発展の歴史をウェルカムセンターで学び、クラフトセンターで生地製造工程と絵付け工程を見学、そしてノリタケミュージアムでオールドノリタケの数々の銘品をしっかり堪能し、ノリタケスクエアショップにてそれぞれお気に入りのノリタケ製品やアウトレット、紅茶などのお買い物をし終えた頃にはもう足が棒に。

今日は数日雨続きだったお天気も回復し、そこまでの猛暑でもないという天候と3連休の初日ということで多くの人たちがこのノリタケの森に集いに来ていました。

こちらで解散となりましたが、荷物もすっかり増えてしまい、ノリタケの森から分散してタクシーで名古屋駅へ。そのまま東京方面へ戻った方、名古屋を堪能し尽くそうと名古屋名物を引き続き追い求めた方、3連休で別の目的地へ行かれた方、とさまざまでしたがLINEグループで写真をupし合い、旅行が終わってからも余韻に浸っています。

今回は2日間と短いながらも実に充実した研修となりました。ご参加いただきましたみなさま、有難うございました。また国内研修も少しずつ増やしていきたいと思っていますので、今回日程が合わなかった方も是非またご参加・ご検討くださいね。