ようやく緊急事態宣言も蔓延防止もなくなり、久しぶりに何も規制のない期間になりました。AEAOサロン倶楽部も再開し、東京・上野の国立科学博物館で開催中の話題の展覧会「宝石 地球がうみだすキセキ展」の見学へ行ってきました。

まずはその前に、恒例の楽しい会食ということで、この日のお食事はブラスリー・レカン。お店のHPにこのような紹介がされています。

昭和7年に創られた上野駅貴賓室が21世紀の今、80年以上の時を経て銀座レカンの姉妹店ブラッスリーレカンとして生まれ変わりました。

アールデコ様式に創られた懐古の空間に、現代的デザインのコラボレイト。

どうぞ、お気軽に楽しいフランス料理と老舗銀座レカンのエスプリをお楽しみ下さい。

銀座レカンといえばフレンチの老舗中の老舗、ディナーに訪れようと思ったら2万円では足りません。その銀座レカンと同じ味が、カジュアルに楽しめるのが上野のブラスリーレカンなのです。しかも場所は元上野駅貴賓室ですから、これはテンションが上がります。

満足の3コースを頂いた後は、新しくなった上野を少し散策したかったのですが、生憎の雨。それでもリニューアルされた西洋美術館の庭などで、ちょっと角度によっては太って見える「考える人」について考えながら、予約の時間に国立科学博物館へ。

予約制とはいえ、混んでいます。展覧会名「宝石 地球がうみだすキセキ展」のキセキがカタカナなのは、貴石と奇跡を兼ねているのでしょうか、宝石の原石がどのようにしてできるのか、まず第1章は原石の誕生から入ります。

宝石展が科学博物館で開催されるだけあって、普段の美術展とは異なり科学的視点からの解説というのが、普段美術系展覧会にしか行かない我々にとっては新鮮です。巨大なアメシストドームは圧巻です。

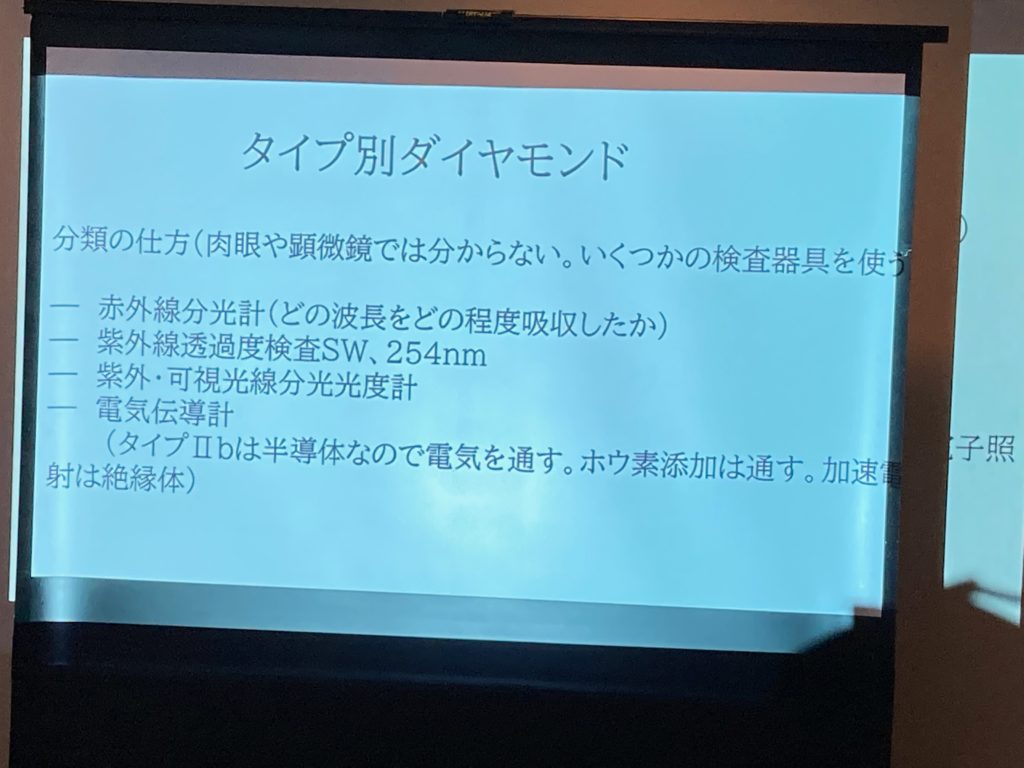

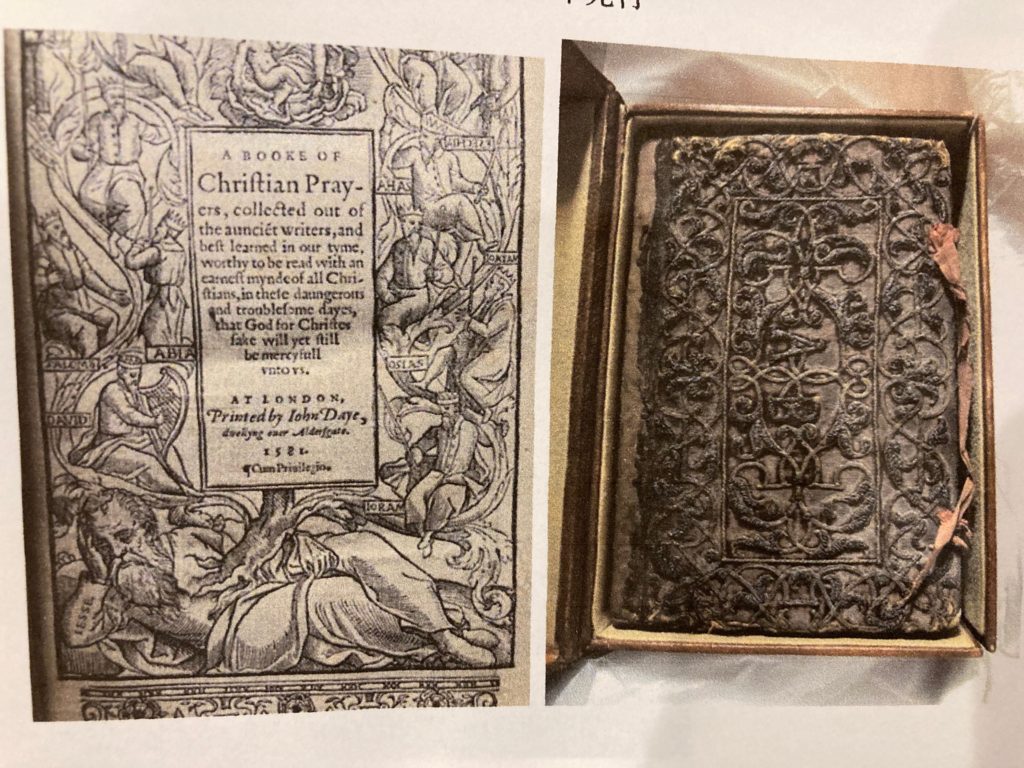

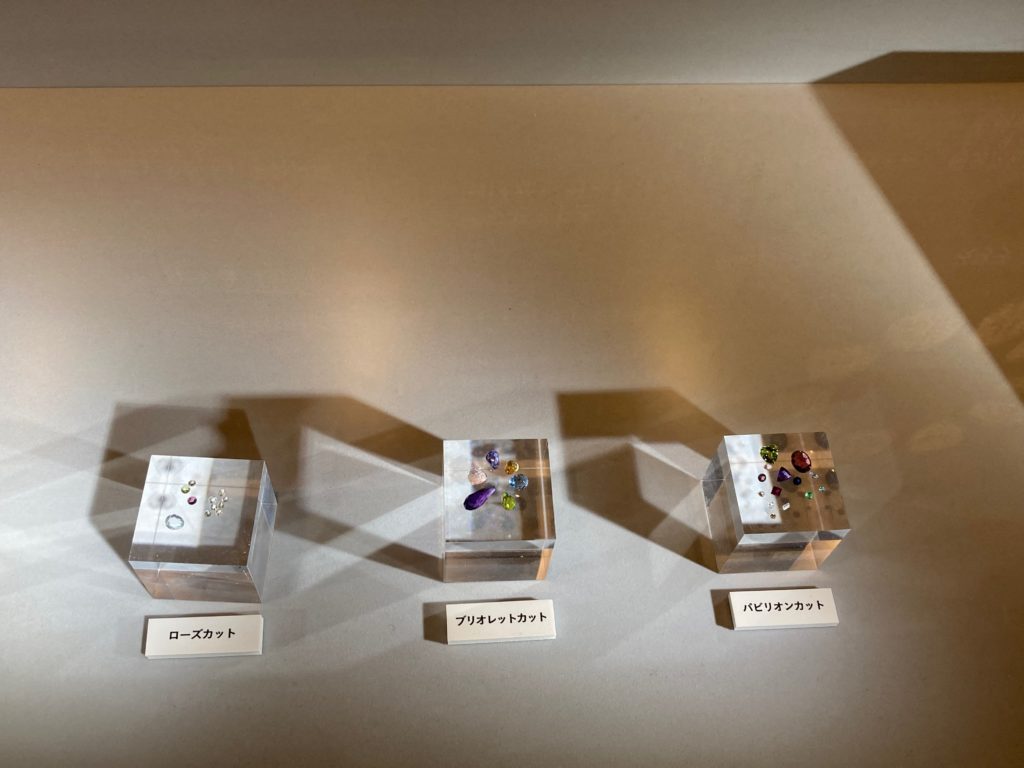

この原石が宝石になるにはどんな工程が必要なのか、採掘から加工技術までを紹介しているのが第2章、紀元前2000年からの加工技術が解説されています。宝石はカットをしてこそ命が芽生えると言われていますが、そのカットの種類も紹介されています。

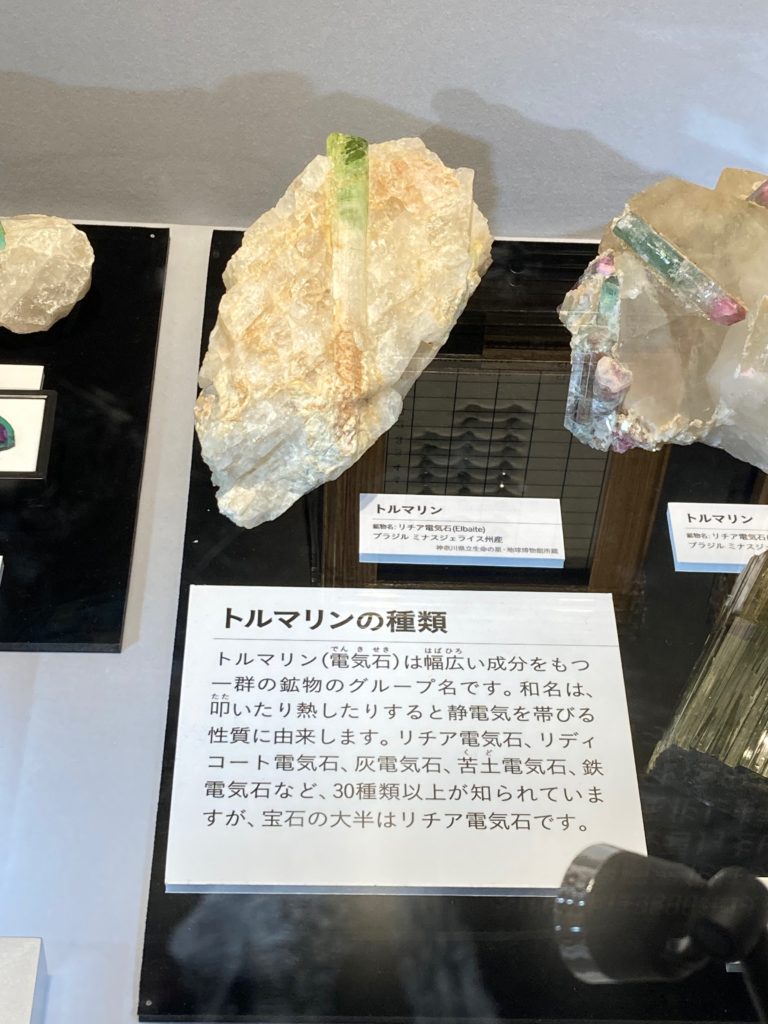

第3章では、宝石の価値の基準とされる。輝き、煌めき、彩り、強さについて、それぞれの宝石の特性と多様性が紹介されています。SNSでも話題になっていました「まるで長ネギ?」のトルマリンもありました!

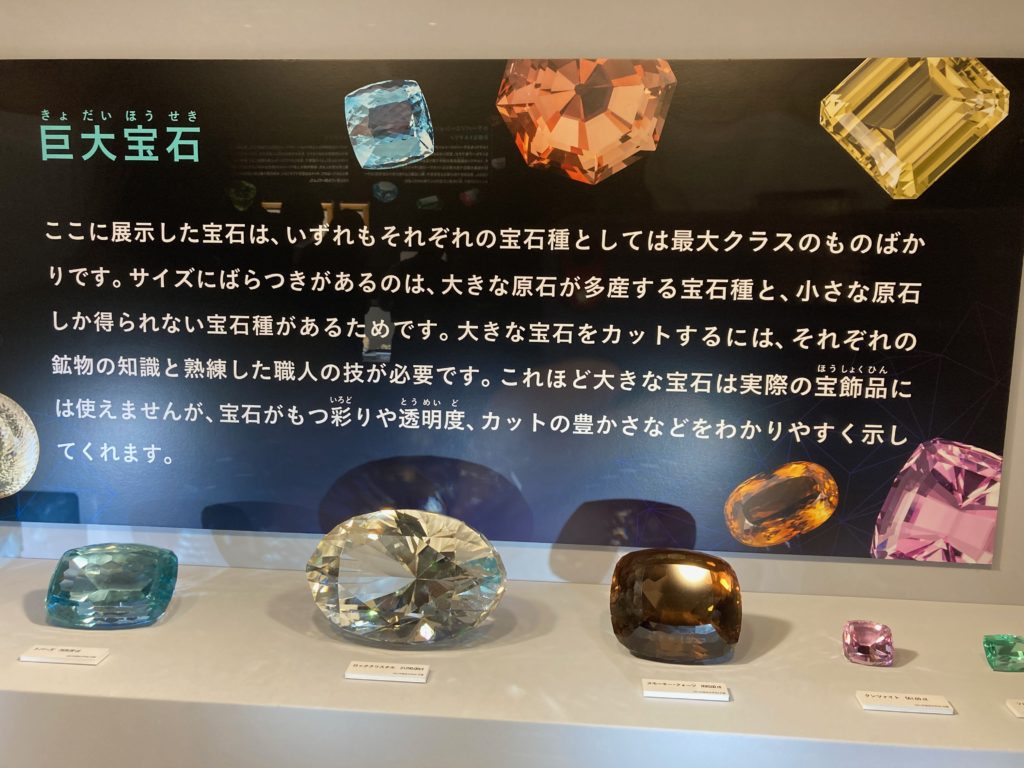

圧巻な巨大宝石たち、ここまで大きいと宝石というよりは氷の彫刻か何かのようです。

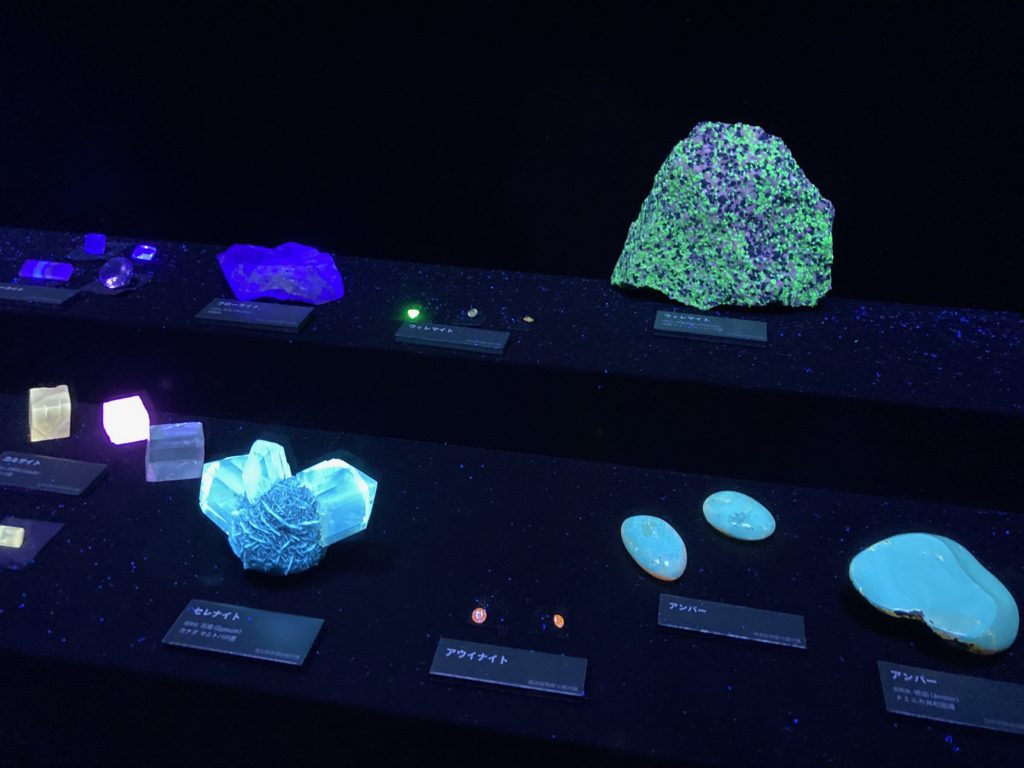

ブラックライトを当てると輝き出す宝石も、手品のよう。

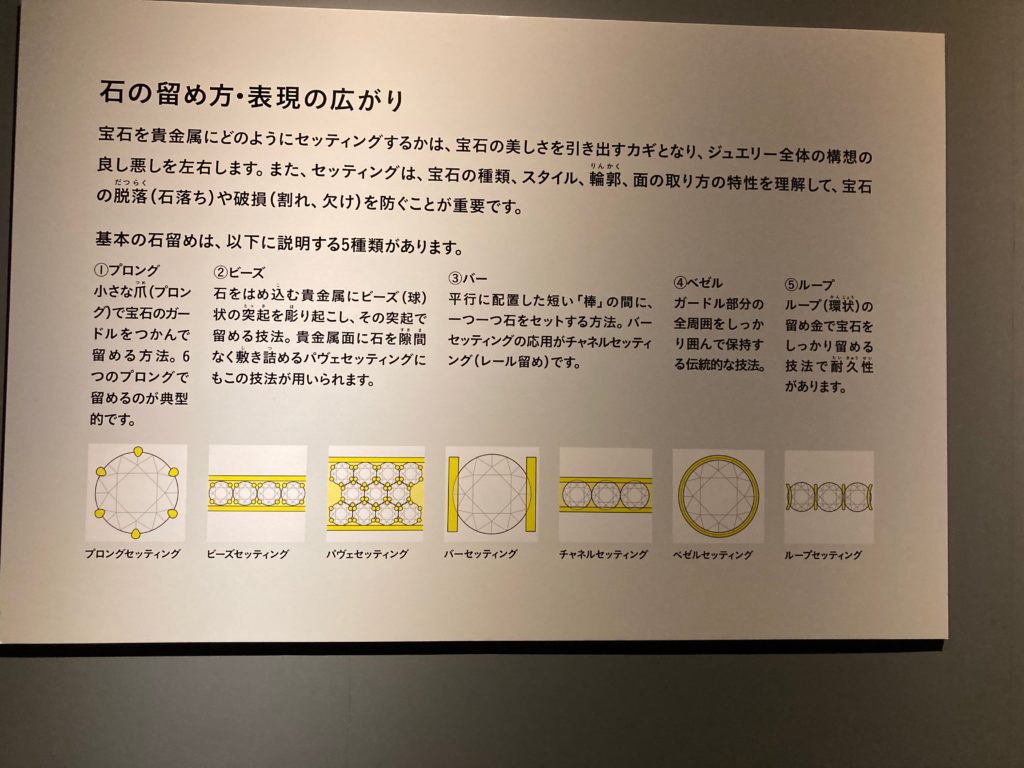

そして宝石がジュエリーとして製品化されるのに不可欠なセッティングの技術について、ヴァン・クリーフ&アーペルやギメルの所蔵品をたっぷり眺めながら、貴金属との相性なども感じることのできるコーナーが第4章です。

ここまでは写真撮影可能なゾーンでしたが、ここから先の第5章は写真撮影禁止ゾーン、それもそのはず、古代から現代までの貴重なコレクションがまとめて展示されています。このホールの警備はさぞかし・・・と余計なことを考えてしまうほど、もう巨大な金庫の中に入ったかのような珠玉の名品の輝きをたっぷり浴びることができました。

入館者数もそれなりに多かったので人混みの疲れもありましたが、何よりも宝石の魅力に圧倒され続け、身を粉にして働いても一生手に入れられそうもない宝石の数々に生気を吸い取られたのか、みなさん終了後は「おつかれさまでした」と本当にヘトヘトになり、楽しいサロンが終了しました。