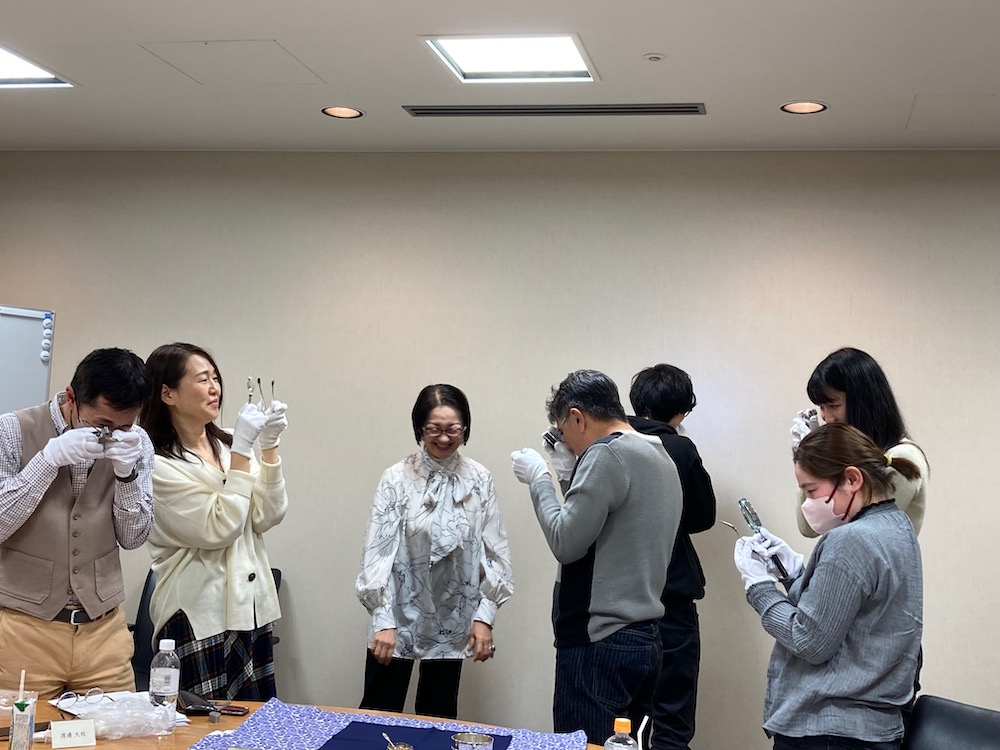

今日は7月7日に行われる第14回アンティーク検定試験のための対策講座をオンラインにて開催しました。ちょうど2週間前ですね。今年のアンティーク・スペシャリストである関根靖子さん、白木真知子さんがアドバイザーとして参加、後輩のために勉強法や経験談などをお話いただきました。

1級は他の分野における検定試験でも同じかと思いますが、簡単ではありません。時々「何も勉強しなくても受かりますか?」と聞かれますが、何も勉強しなくても誰でも受かる試験に受かっても嬉しくない…ですよね?

日本の学校教育の弊害の一つに、インプットは得意だけれどアウトプット慣れしていない、ということがあります。暗記はできる、選ぶことはできる、聞かれたら答えられる、でも自ら言語化して表現するのは苦手、意見なんて特にない…こんな人が多いのではないでしょうか。

1級の試験はまさに「すべて自ら言語化して表現する」力を求められます。知識としては2級の段階ですでに全て網羅されていますので、それらを嚙み砕いて消化する、という作業を広範囲にわたって復習する必要があります。

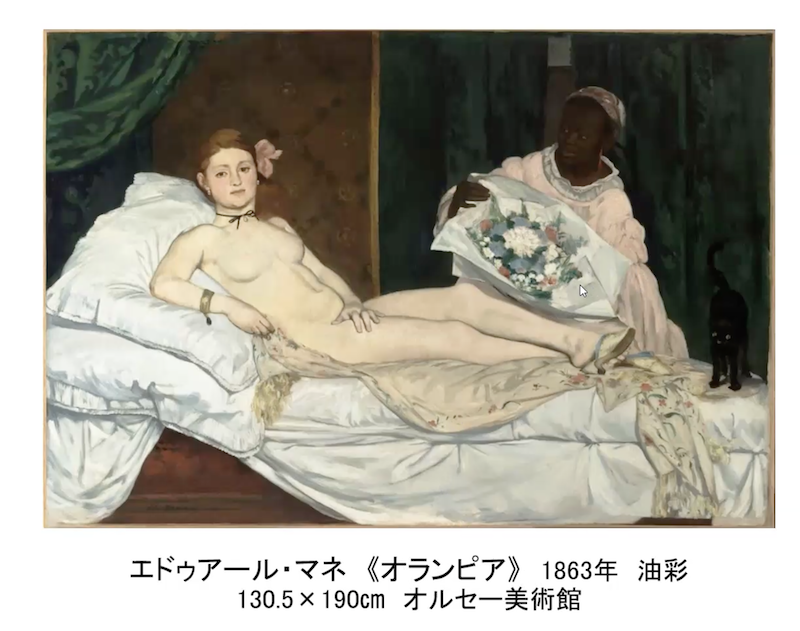

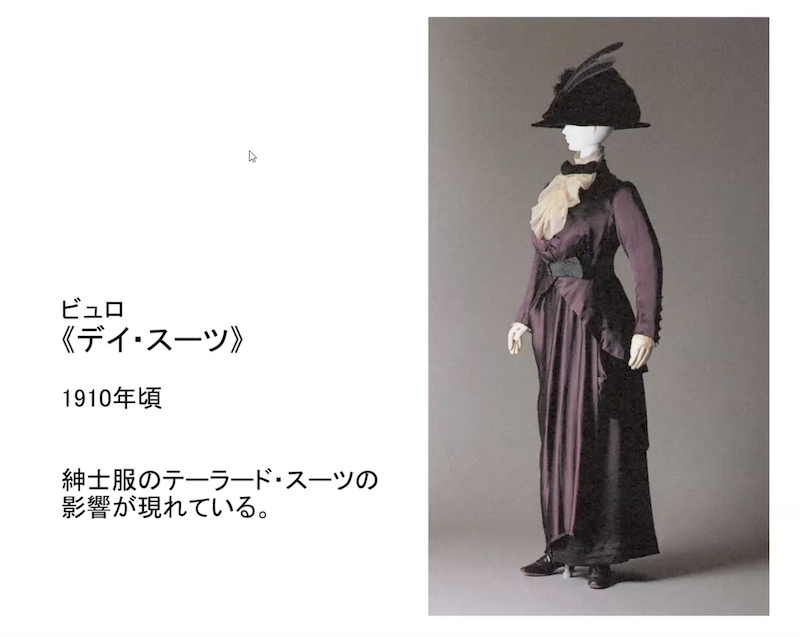

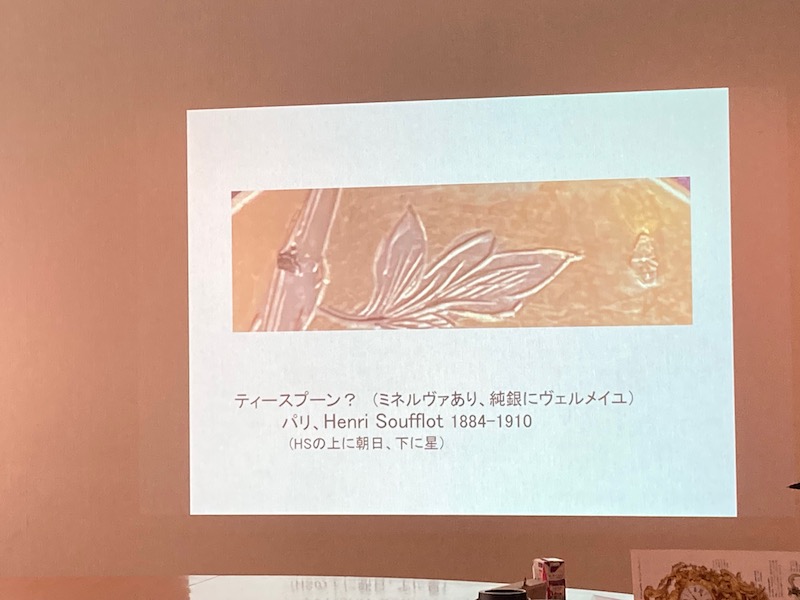

1級の受験者はみなさん2級の講習を修了(2021年以前は試験で合格)されており、西洋美術史の通史、オークションカタログのdescriptionの読み方、陶磁器、銀器、ガラス、モード、ジュエリーにおける知識、アートマーケットの現状などについて学んでいます。それらの知識を誰かに正確に説明できるようになる、これが1級のレベルに求められています。

試験というのは一種の慣れでもありますので、習うより慣れよ、でしょうか。みなさんどうか受かりますように!!