AEAOサロン倶楽部・4月の会は護国寺近辺の散策で、まずは毎月第2土曜日に開催されている「護国寺骨董市」に行きました。2003年より開催されている骨董市ですので、もう20年以上になりますね。この骨董市、朝7時からスタートしており、私たちの集合時間10時45分ですともう業者さんやプロの目利きたちが一周した後、という様子ではあるのですが、お天気のよさと散り桜による花吹雪の風情もあり実に多くの人たちでにぎわっていました。

ここでもインバウンド需要があると見え、神社系の骨董市では品物名も値段も書いていないことが珍しくない中、英語表記で外国人客ウェルカムなスタンドも見受けられます。多くの外国語が飛び交っていました。

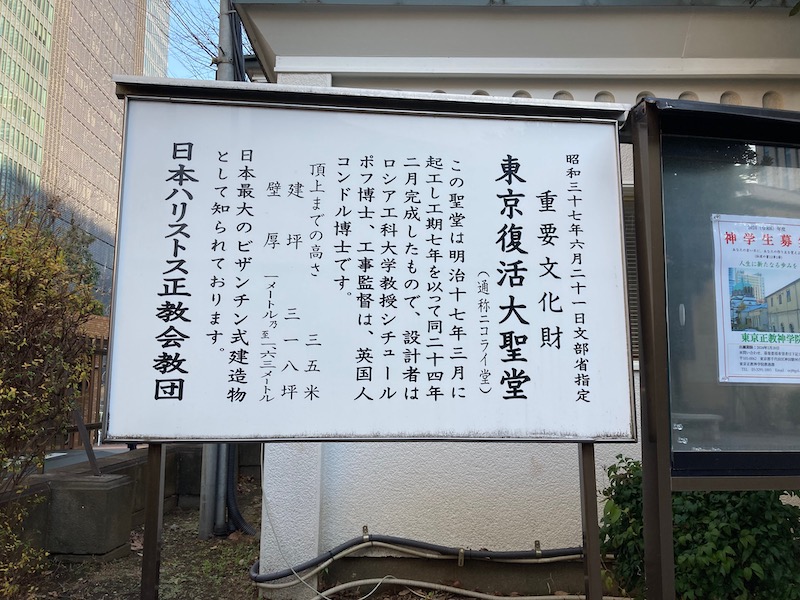

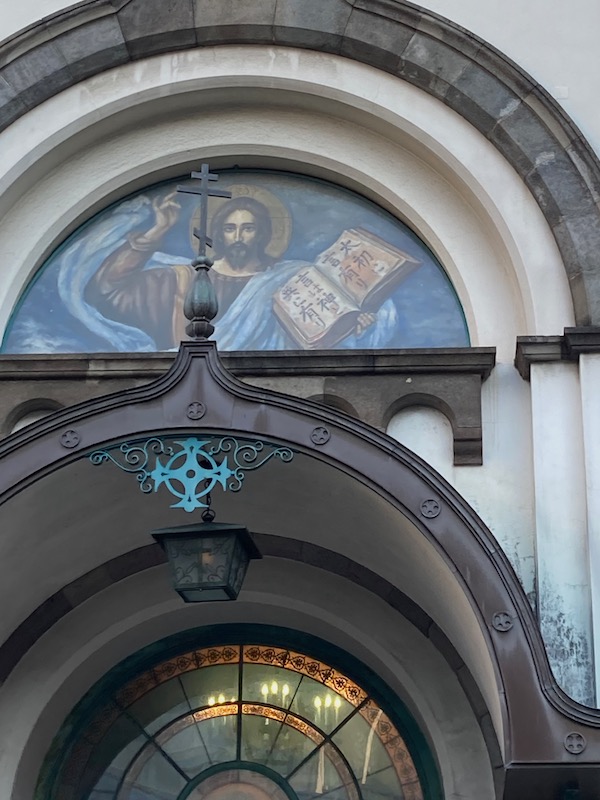

護国寺の本堂は重要文化財ですし、ジョサイア=コンドルのお墓など、多くの有名人もこの護国寺に眠っています。

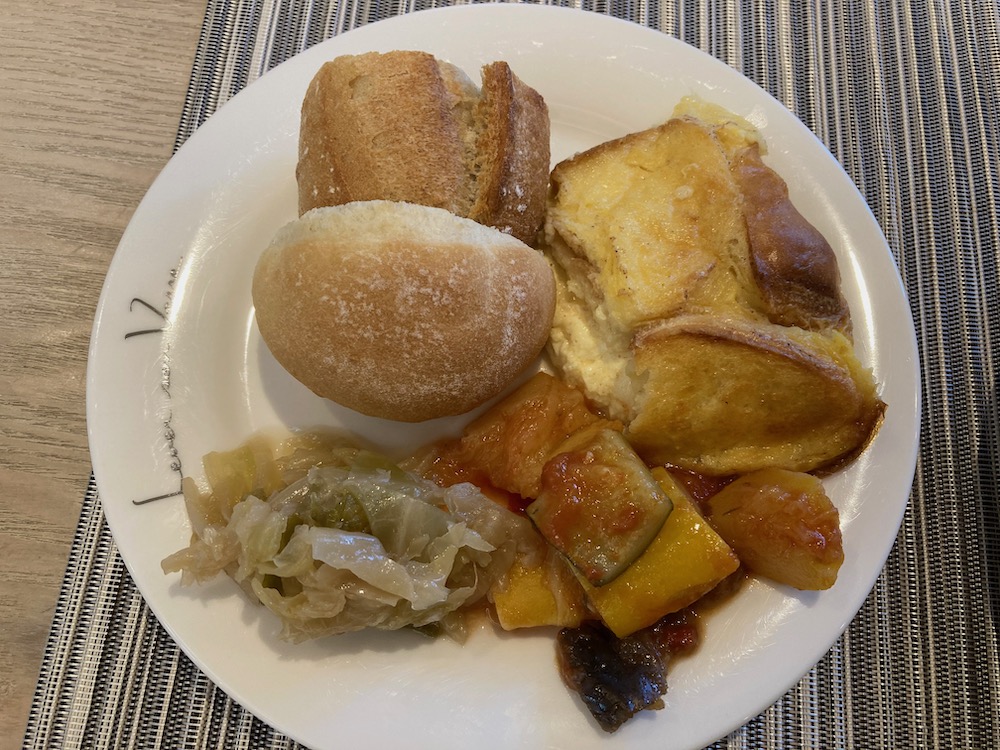

30分ほど骨董市をブラついた後は、護国寺から近くの、奥まった民家の中にポツンとある隠れ家ビストロへ。ここでしっかりフルコースをいただきつつ、お喋りに花を咲かせました。

日本のフランス料理のフルコースは現地に比べるとポーションの違いが明らかで、最後まで美味しく(苦しくなく!)いただけますね。

美味しいお料理でお腹を満たした後は、いよいよ雑司ヶ谷旧宣教師館(旧マッケーレブ邸)へ向かいます。Google Mapを頼りにくねくねした道を緩やかに登っていくこと15分、見えてきました、住宅街にひっそりと可愛く存在する洋館が!

今日は学芸員による月1回のギャラリー・トークがあり、これに参加する形で見学をします。最初にお庭から外観の建築を説明いただき、その後内部を案内していただきました。「カーペンターズ・ゴシック様式という、19世紀後半のリヴァイヴァル様式の中でも特に北米で興ったデザイン様式でこの館は建てられています、とはいえ大工さんは日本人なので、内装部分のいくつかに和風っぽい意匠もあったりするのです」と。

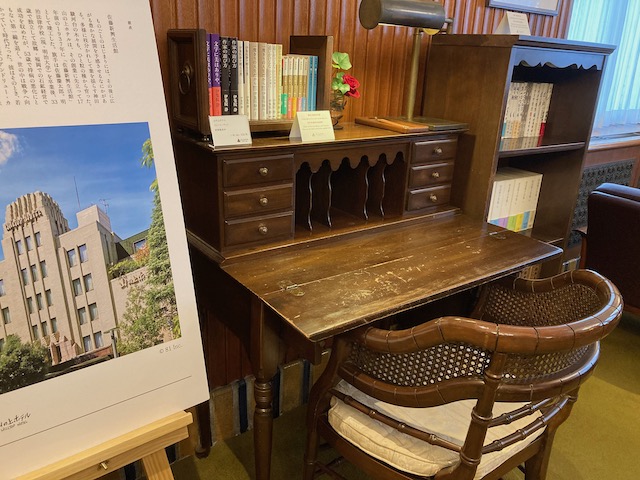

豊島区に現存する最古の近代木造洋風建築で、ここは明治40年にアメリカ人宣教師ジョン・ムーディ・マッケーレブが自らの居宅として建てた館。布教、教育活動の拠点としても使用しており、太平洋戦争の勃発でアメリカへ帰国するまで34年間、この館に住んで暮らしていた住宅です。宣教師の館ということで、他の明治建築の洋館に見られる豪華さや華美さはなく、実に質素な造りながら、リビングルームの暖炉の装飾やベイウィンドーなど、洋館ならではの魅力が詰まっています。

この館の魅力は何と言っても全面ガラス窓という開放性ですが、その分やはり冬の寒さは相当だったようで、マッケーレブ宣教師の奥様はほとんどお住まいにならなかったとか。後から年表を見ると、どうやら何度も結婚されており、最後の結婚は80代!

マッケーレブ氏がこの館を手放し帰国した後、日本人の所有者が入れ替わり所持していましたが、昭和62年に豊島区の登録有形文化財となり、その後指定文化財を経て現在では東京都指定有形文化財となっています。もうこれで、ここを建て壊してマンションが建つ、ということもないわけですから、近隣の住民の方たちにとっても良い方向で残ったわけですね。