2023年の旧約聖書から引き続き、新約聖書のお話がどのように絵画に描かれているかを紐解くアカデメイア『マンガでわかる「西洋絵画」の見かた 聖書編』の第2期がスタートしました。講師は引き続き中山久美子先生です。ちなみに中山先生は幼少の頃から教会へ通っていた信者さんだけあって、その解説のわかりやすさはピカ一なのです。

今日は、最初に来月見学で行く教会の基礎知識として、教会建築についてのお話をいただきました。今年1月にAEAOサロン倶楽部でニコライ堂(東京復活大聖堂)へ見学に行きましたが、こちらは東方教会の方でした。このアカデメイアで訪れる予定の教会は西方教会で、一般的にどういう作りと構成になっているのか、バシリカ式やラテン十字形とはどういう形なのか、ロマネスクやゴシック建築の教会の例を挙げながら解説いただきます。

そしていよいよ絵画に登場する、新約聖書の世界で描かれるあんな場面やこんな場面、順を追って見ていきます。前期の復習を兼ねて新約聖書と旧約聖書のあらまし、ユダヤ教とキリスト教、ところでイエス・キリストって何者、というきほんのきをおさらいしたところで新約聖書のあらすじに添ってテーマ別に絵画を見ていきます。

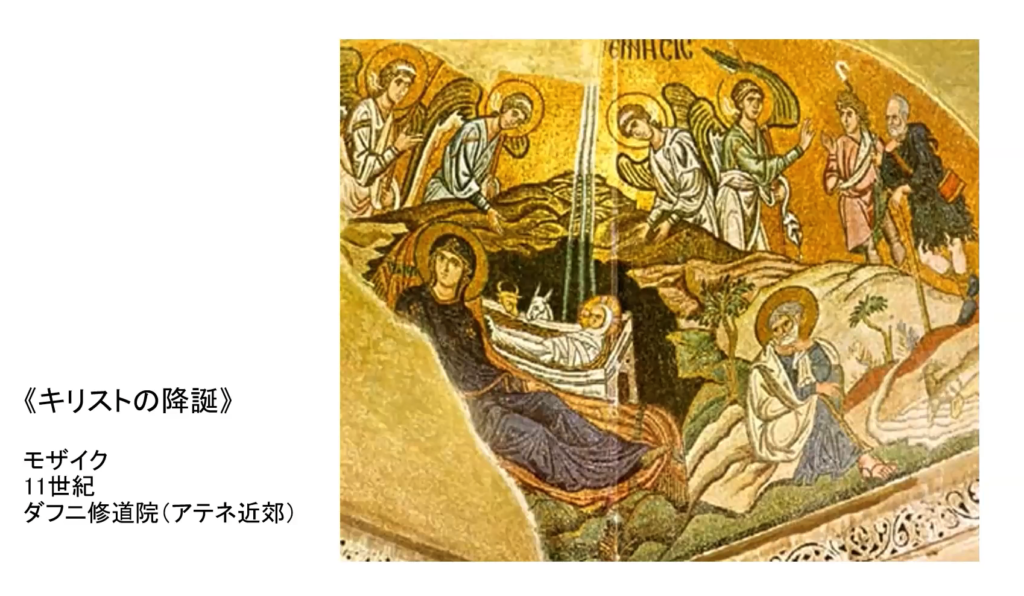

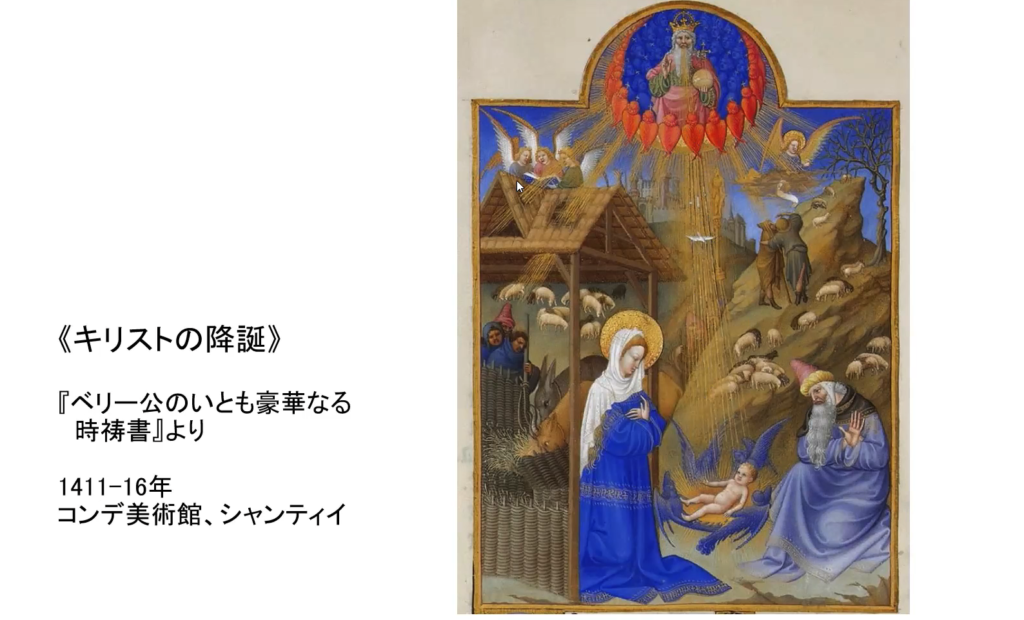

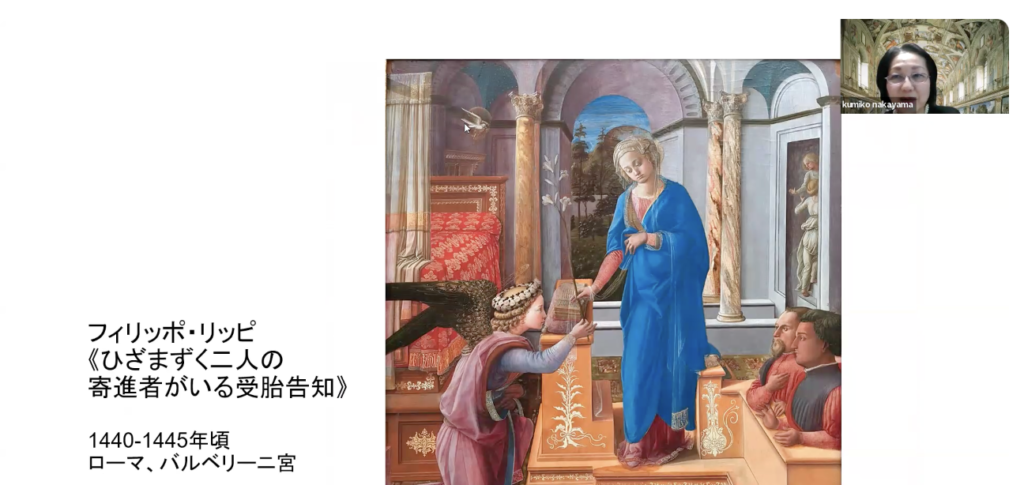

第1回目の今日は「受胎告知」「エリザベツ訪問」「東方三博士の礼拝」「神殿奉献」「幼児(嬰児)虐殺」「エジプトへの逃避」のそれぞれの主題で、歴代の画家たちがどのように描いているのかを読みほどいてみました。描く画家の時代や国によってそれぞれ解釈の違いがあり、また画風や様式は異なりますが、帰する主題が同じなので共通点が見えてきます。全然違う国と時代の絵画を並べて比較すると、知識がなければ全くの異なる2枚の絵から、一つの同じ物語が浮かび上がってくる…これぞ先生がよく仰っている「絵画は見るものではなく、読むもの」の醍醐味なのですね。

<この2枚の絵画、全く同じ主題が描かれています。>

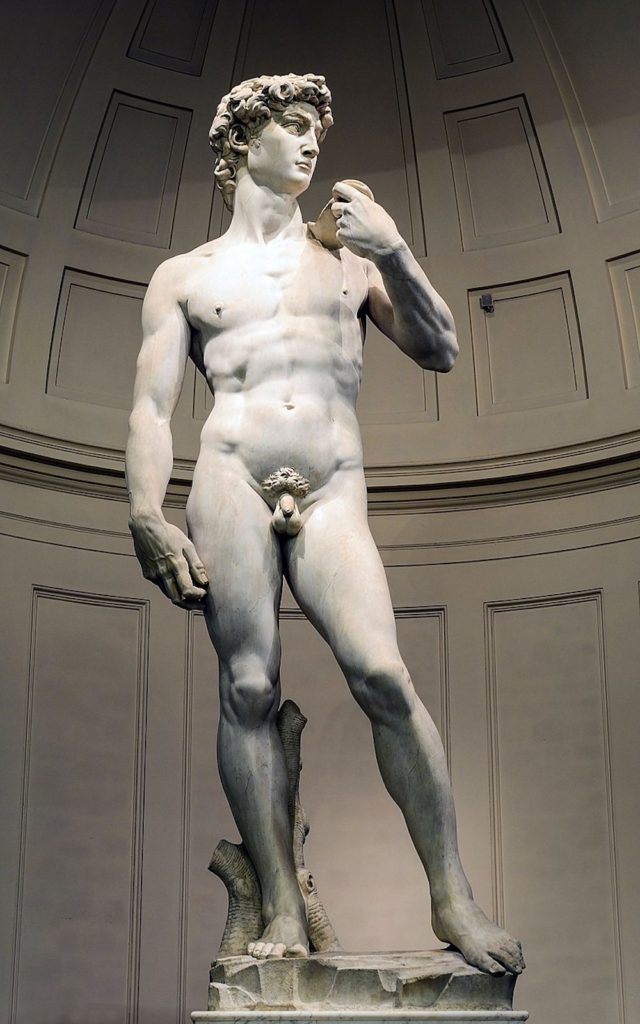

ところで本当に奇跡は起こったのか、本当に一度死んだ人間が復活したのか…科学的に考えればあり得ないことなのでしょうが、科学がここまで解明されている現代でもこれらの絵画に誰もが感じる神々しさ、そして宗教を狂信するあまり現代でも起こっている戦争をみると、神と人間の在り方についてあらためて考え込んでしまいます。

1枚の絵からこんなに多くのことが発信されている、絵画の力ってすごいですね!

次回は教会建築見学です。