今日は、午前中は18世紀にワープします。

見学地はニシム・ド・カモンド美術館。

この美術館は、パリのど真ん中にありながら、いつもひっそりと佇んでいます、まるで元の持ち主の魂のように・・・そう、ここは、洗練された18世紀の家具調度品の大コレクターであったモイーズ・ド・カモンド伯爵が、家具に合わせて建てた邸宅なのです。

普通は先に館を建てて、それから館にふさわしい家具調度品を入れるものですが、ここはその逆。建てられたのは20世紀に入ってからですが、18世紀のコレクションにふさわしい、洗練された往年の貴族の館という風格を備えています。とはいえ、エレベーターや暖房、電話やインターフォンといった近代設備も備え付けられている、快適な館、こんなところで(ブルジョワとはいえ)家族と使用人で暮らしていただなんて、昔のヨーロッパの金持ちというのは、とてつもないですね。

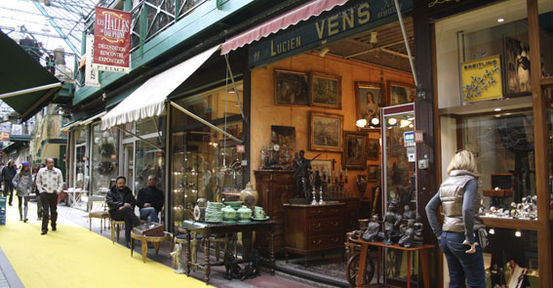

アンヌの解説にYさんの完璧な通訳で、すっかり18世紀の家具調度品を堪能した後は、ランチ休憩、そして場所を移動して、またまた豪華な館であるバカラ美術館での見学が始まります。

現在のバカラ本社、バカラ美術館、バカラのブティック、そしてレストラン・クリスタルルームが入っているこの元ノワイユ子爵夫人が暮らした豪華な館、わたしたちが訪れたときはちょっと残念なことに外壁の工事中でした。

でも中は・・・まばゆいばかりのクリスタル・コレクションにシャンデリア。美術館内部は写真撮影禁止なのですが、みなさんお手洗いの写真はパシャパシャっと!フランス人装飾家、フィリップ・スタルクの魔法の手にかかると、こんな風になるのですね。

バカラ美術館見学の後は、一旦解散。というのも、みなさんお召し替えがあるからです。今夜のハイライト、パリ・オペラ座でバレエ・ジゼルを見るという、プチブルなプログラム。

やはりこのオペラ座はの建物は何度見ても、何度入っても圧倒されます。フォワイエの絢爛豪華さに、シャガールの天井画、建物見学だけでも十分クラクラしてきますが、パリ・オペラ座バレエ団のエトワールダンサーたちの素晴らしいこと!

終演後は、ENTREACTE(幕間)という名のカフェで、全員モナコ(パナシェをグルナディンで割った、カクテルビール)で乾杯。

(翌日に続きます)