とても有名なブロガーで、ちきりんさんという人がいます。本名は明かしていないのですが、「ちきりん」のお名前でツイッターもblogも書いていて、本も出版されています。

その最新の著書に「マーケット感覚を身につけよう」というのがあります。

かなり売れ行きもよいようで、新刊本コーナーには必ずありますね。

素人向けにも非常にわかりやすく書かれているので、さらさらーっと読めてしまいますが、中でも面白いのが、「プライシング能力を身につけよう」で、プライシング能力とは値段を付けられる人間かどうか、というもの。この世のものの値段と価値のバランスは個人個人が判断するものであって、たとえば定価の3割引のマンションはお得かどうか、という判断は、そのマンションの3割引の値段が自分にとってその値段の価値があるかどうかを見極める能力がなくてはならない、でもこの世のものは定価があるので、そこからどれだけ値引きされたかといった尺度で判断しがちで、それは本当のものの価値ではない。そして、プライシング能力があまり活用されていないのは、そもそもプライシングが必要とされているのが骨董くらいのものだから、と、そんな内容になっていました。

そう、骨董・アンティークこそ、プライシング能力が最も必要とされる世界です。

オークションでも、骨董店でも蚤の市でも、古物マーケットは世界中にあります。そしてここで売られているものは、一般の商品とは全く異なったメカニズムでの値段がついています。つまり、普通の商品のように原材料費があって、仕入れ値があって、それに流通経費を乗せ、利益を計上して値段が付けられているわけではないのです。

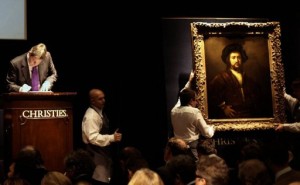

古物の場合、ものそのものは「減価償却済み」です。それがゴッホの絵であっても、ルイ14世時代の家具であっても、ガレの壷であっても、ゴッホやアンドレ=シャルル・ブールやガレに一銭も入りませんから。

オークションでは大抵どこでも専門家がエスティメート(推定落札価格)というのを付けています。このくらいで落札されるだろう、という予想ですが、彼らはそれを統計的に、例えば近過去の落札結果などから需要と供給のバランスを予測してつけているわけです。BよりもAの方がエスティメートが高かったとしても、厳密に言えば、Aの方にものとして(作品として)の評価額が高いわけではないのです。AはBより生産量が少なかった、とか、Aのデザインをほしがる人が今は多い、とか、色々な理由がありありますが、AがBよりも「優れた作品である」ということは言えないのです。

それでもAが高いから、Aをほしがる、という心理は動きます。そんなとき、自分にとってAは要らない、Bがほしい、たとえBの方が値段が高くてもBがほしい、と言える人というのは、本当に骨董品を買える人です。

お金そのものが相対的なものではありますが、でも自分が使えるお金には限度があるので、その中で計算してプライシングをするしかありません。古物の場合、まずは「ほしい」と心がときめくことが何よりも重要、つぎに、いくらだったらこれを手に入れたいと思うのか、そういう訓練はしていくと身に付きます。相場がいくらだから、いくら以下だったら「買い」というのは、プライシング能力ではないのです。

文章にしているとなかなか難しいですが、このプライシング能力がない人は、コレクターには向いていません。それでもお金が余っている人は、もっと金融市場での投資などをすればよいと思います。

アンティーク・コレクターの条件、これは一にも二にも、プライシング能力を磨くこと。そのためにも、お薦めの一冊です。