日本人は相変わらずブランド嗜好が根強いですが、それでも広報やマーケティングのストラテジーのせいか、より有名なブランドと、あまり聞かないブランドがあります、クオリティやプライスとは無関係に。

例えばクリスタル・メーカーで言えば、サン・ルイもバカラも本国フランスでは高級クリスタル・メゾン。サン・ルイは優美、バカラは豪華、とどちらも甲乙付け難いメゾンですが、日本での知名度はバカラが圧倒的です。クリスタルの発明はサン・ルイの方がバカラよりも早かったとか、サン・ルイのルイは聖王ルイ(ルイ9世)の名前をルイ15世により賜ったとか、こんな有名な逸話もあまり日本では知られていません。

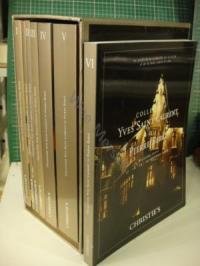

銀器で言えばクリストフルが圧倒的な知名度を持つ日本ですが、最上級とも言える銀器メーカーのピュイフォルカはあまり知られていません。クリスティーズやサザビーズのオークションではジャン・ピュイフォルカのアール・デコ時代のコーヒーポットやティーポットが、昨今エスティメーション価格より遥かに高い値で落札されていますが、アンティーク好きの人でも知らない人は結構います。(もっともヤフオクでは常にピュイフォルカのカトラリーは出品されていますが・・・。)

実はこのサン・ルイもピュイフォルカも現在はエルメス傘下に入っており、日本でもエルメスで販売されているのです。

銀座のエルメス内のシャンパン・バー(2F)では、ピュイフォルカのタンブラーでシャンパンがサービスされます。ピュイフォルカのカトラリーの型もオブジェとして店内に展示されており、他にもアール・デコ時代の復刻バージョンのコーヒーポットやティーポットなどを見る事ができます。

1客10万円近くする純銀製のピュイフォルカのタンブラー、内部の緻密な模様は、シャンパンの泡が均一に立つように計算されて装飾されています。

美術館に入っているものはそうおいそれと触る事ができませんが、触って使ってはじめて良さがわかる装飾工芸品、購入するのは無理でも、たまにはこんな高級バーで手に触れてみるのもよいかもしれませんね!