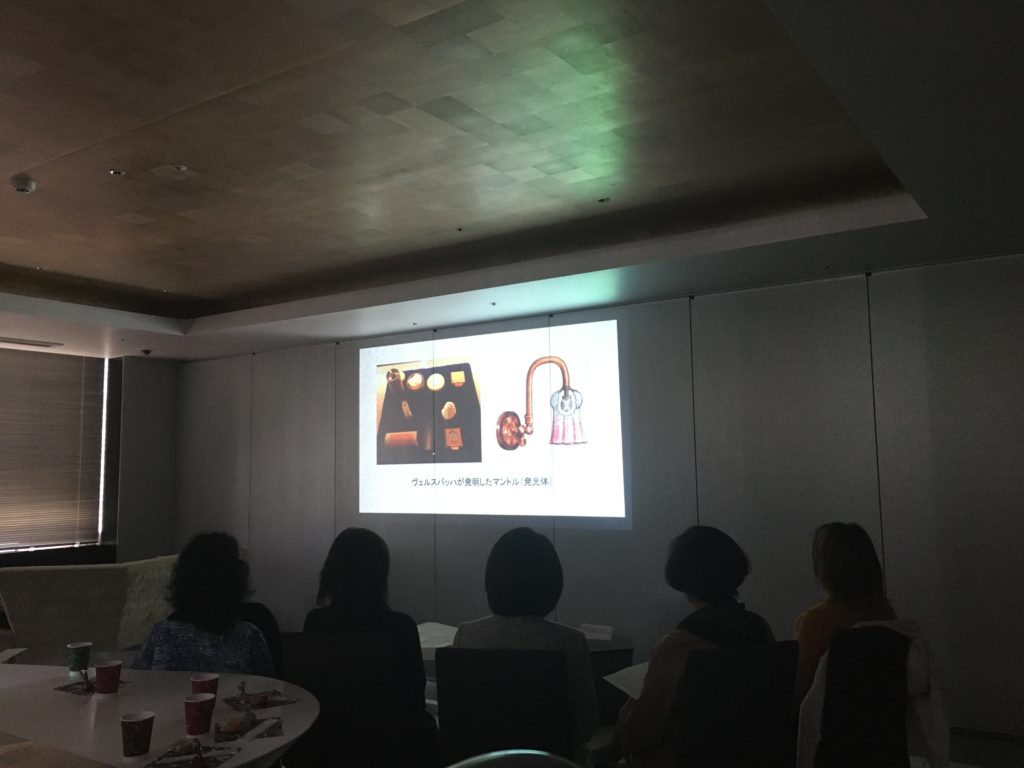

AEAOサロン倶楽部・2月の会は「室内装飾における灯の美学」と題し、ヨーロッパにおける灯りの歴史を学びました。

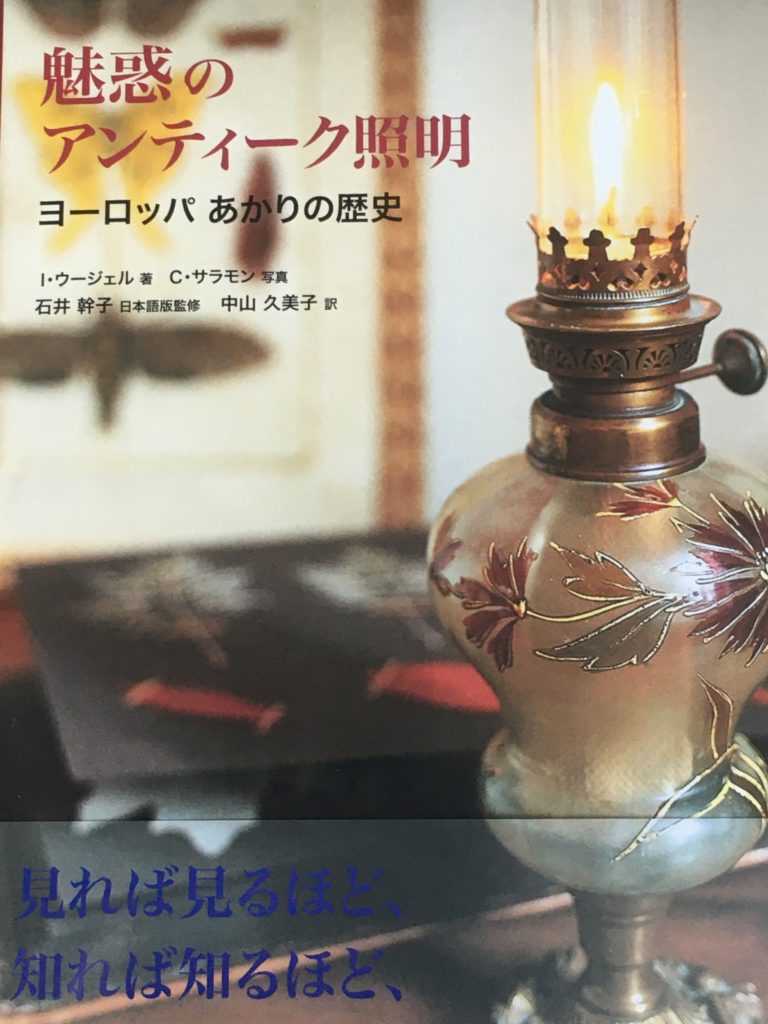

イネス・ウージェル著『魅惑のアンティーク照明―ヨーロッパあかりの歴史』の翻訳者、中山久美子先生(協会認定アンティーク・スペシャリスト)をお迎えし、灯火具の歴史、燭台の種類、電気の照明とクリエーターたち、の3部構成で大変内容の濃いレクチャーをいただきました。

日本では灯りの器具がヨーロッパほど発達しなかったのか、たとえば燭台の種類にはフランス語で随分と多くの言葉があるのですが、日本語に訳すとすべて「燭台」となってしまう、やはり言葉が多くある国ではそれだけその文化が発展していた証拠だという中山先生のお話に、頷くばかりです。ロウソクを1本立てる器具と複数立てる器具で名前が異なるのですが、日本語で「ロウソク立て」以外に訳しようがないですね。英語でもキャンドルスティックとキャンドルスタンド位になってしまいますが、フランス語では非常に多くの語彙が存在しているのは、やはりそれだけ装飾品としても区別していた証でしょう。

寒く暗い冬の夜、室内で炎がゆらぐ情景は美しいものでしょうが、現代ではさすがにセキュリティの面からもキャンドルを使うことは少なくなってしまいました。でもその代わりに、多くの室内装飾家がデザイン性に長けたテーブルランプやフロアスタンド、シャンデリア、ブラケット灯を生み出し、灯りも建築や家具との調和を意識したものへとなっていきます。

アンティークの燭台は、キャンドルを敢えて灯さずに装飾品としての使い道もあり、いつの時代でも「ルイ15性様式」なるロココデザインが燭台の世界で愛され続けているのも納得です。

次回4月のサロンは、こういったアンティークの燭台を始めとする多くのアンティーク品が登場する映画『アンティークの祝祭』の試写鑑賞会を行います。どうぞご参加くださいね。