まだ5月の下旬というのにいきなり真夏になってしまったこの日、「美しいフランステーブルウェアの教科書」の第5回読書会が行われました。今日の章は「LES VERRES(ガラス)」、暑い日でも涼しげなガラスのお話です。

ガラスの原料、ガラスの歴史、ヨーロッパ各国でのガラスの覇権の流れをざっとおさらいし、テーブルに登場する食器としてのガラス製品であるボトル、カラフ、ピッチャー、ゴブレ、タンバルなどの特徴を図版や教科書の画像で学びました。

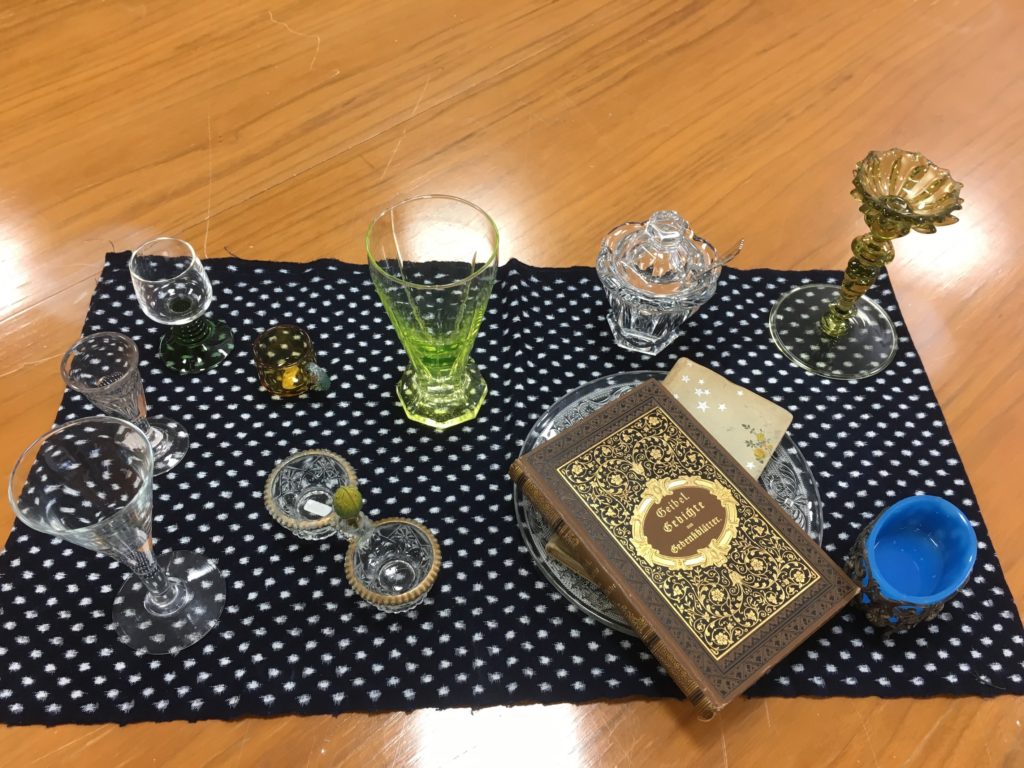

ガラスならではの装飾、カット、グラヴィール、アシッド・エッチング、サンド・ブラスト、オパリン、被せガラス、エナメル彩、金彩・・・美しい装飾が施されたガラスは、何も入れなくても美しいものがたくさんあります。

参加者のみなさんが持ち寄ったコレクションの鑑賞会もいつものように楽しく行いました。