今日は昨日の荒天から一転して秋晴れの穏やかな日、まさに遠足日和でした。

5月に計画していたAEAOの遠足シリーズ、春の「笠間で語ろう 〜夢二×ローランサン 乙女の夢はアヴァンギャルド展〜」は残念ながら緊急事態宣言により中止となってしまいましたが、秋の「横浜山手西洋館を巡る旅」は無事催行できました。普段オンラインでお互い顔は見ていても、リアルでの集まりはやはり楽しいものですね。

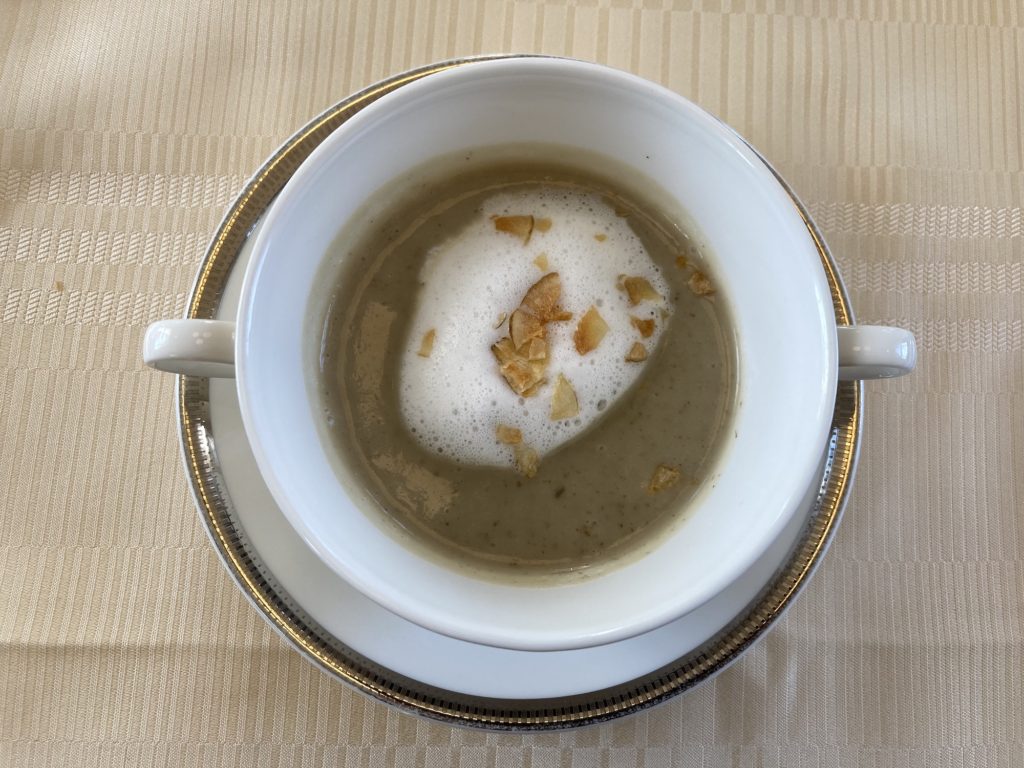

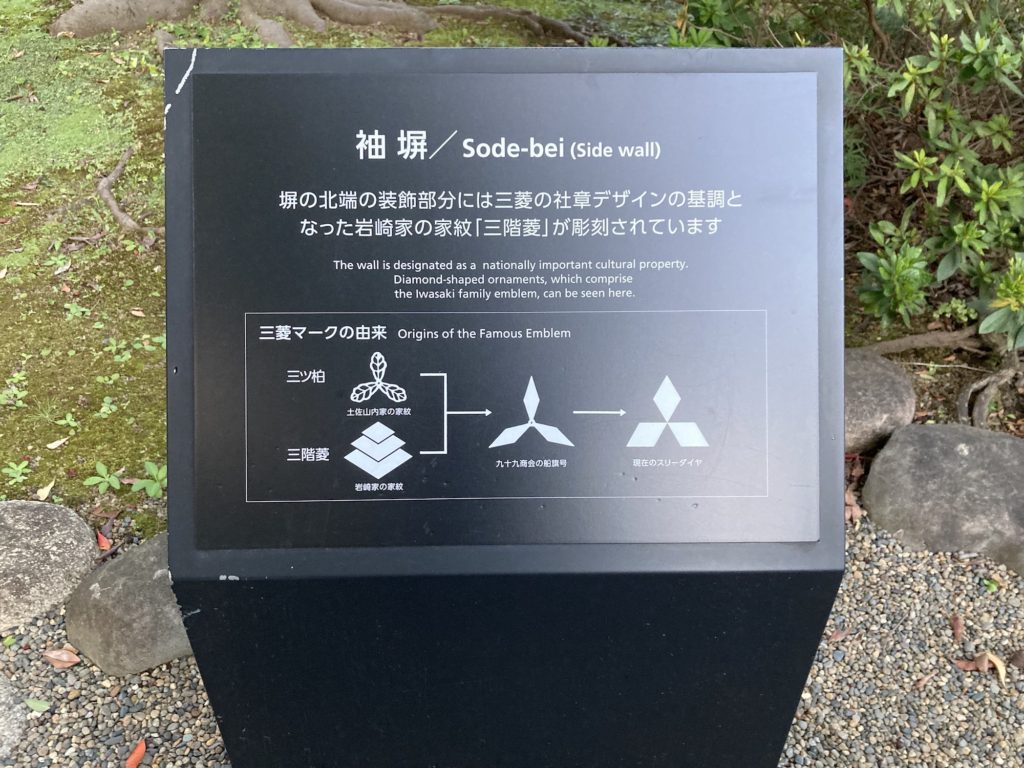

お昼前に元町・中華街駅のアメリカ山公園からスタート、岩崎博物館、山手111番館、大佛次郎記念館、横浜市イギリス館と回り、庭や花もたっぷり堪能した後は、山手十番館にてフレンチ・フルコースのランチ。

みなさんやはりこの1年、外食はそれなりに控えていたようで、こういう会食ができるようになってよかった!

普段の運動不足と、お肉にもお魚にも合うとオススメされたシチリアワインでちょっと眠くなってしまいましたが、食後は山手資料館、山手234番館、エリスマン邸、ベーリックホールを見学。コロナになってから一部見学できない部屋などがあって残念でしたが、それでもどこも感染対策が万全にされていて、安心でした。

横浜はアップダウンの激しい地ですが、それがマイナスではなくプラスに作用している街づくりの美しさが垣間見れた気がします。

ジェラール水屋敷地下貯水槽なども通り、華やかなイルミネーションの元町ショッピングストリートを通りすぎ、元町に創業して40年の老舗アンティークショップをしっかり堪能させていただきました。

ちょうど1年前の今日、コロナ禍で休止していたAEAOサロン倶楽部を再開し、ホテル・ニューグランド横浜にてランチ+氷川丸の会を行ったのですが、あれから1年ぶりの横浜。1年前の方がまだワクチンもない中で感染が徐々に拡大している時期で恐々としていた気がします。今も決して油断はできませんが、ワクチン接種とこの1ヶ月ほどの感染者激減により、人々の顔つきも少し明るくなっているこの状況、どうかこのまま収束しますように。