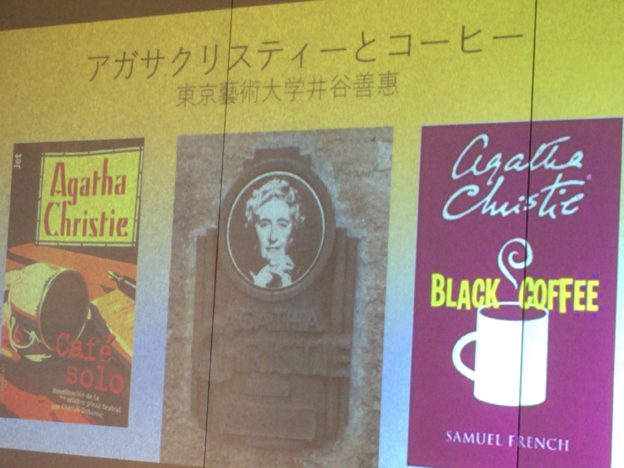

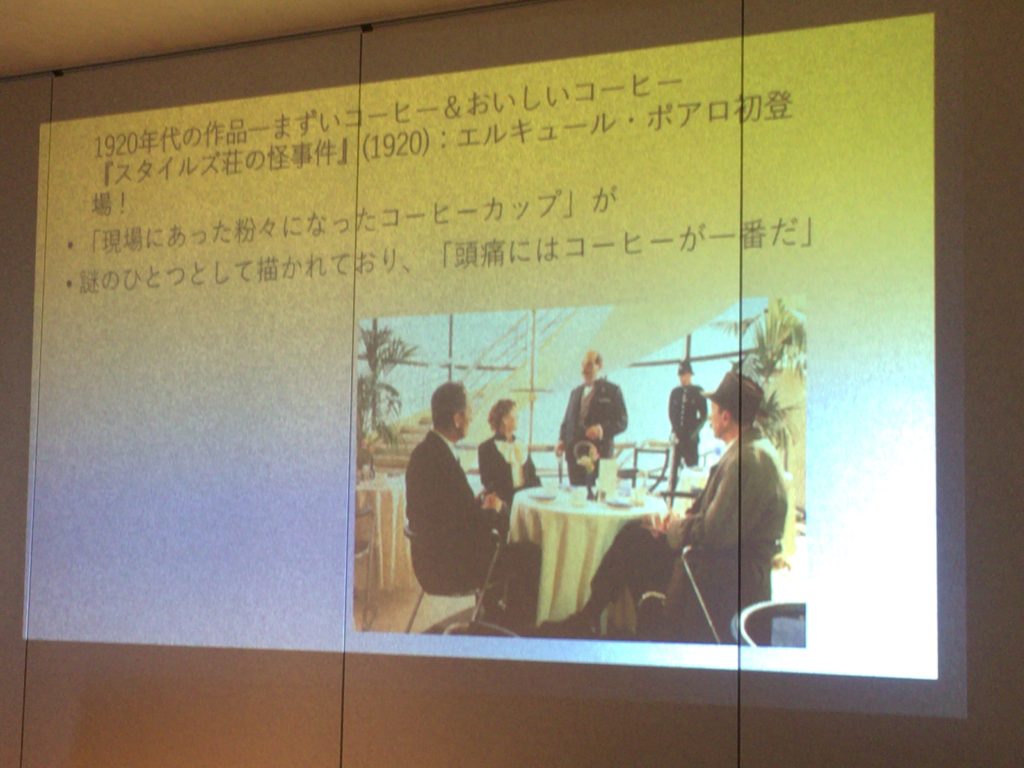

2月のサロンは、アガサ・クリスティの小説を通じて小説や映画に出てくるコーヒーカップをテーマに集まりました。

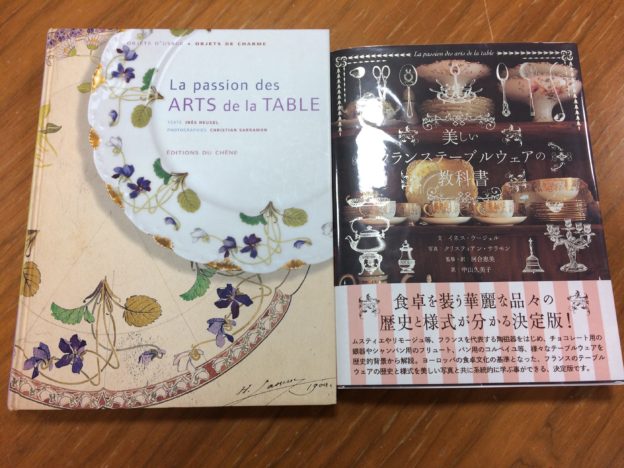

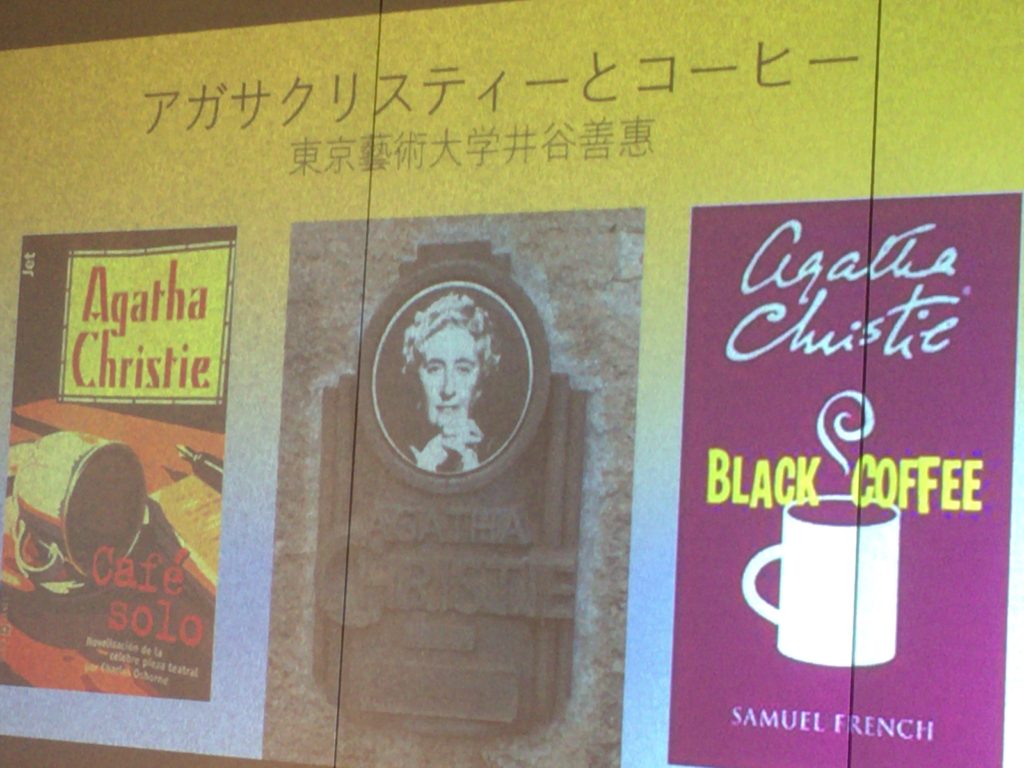

日本におけるオールド・ノリタケをはじめ近代輸出工芸史の第一人者であり、東京藝術大学・特任教授の井谷善惠先生の新著「アガサ・クリスティーとコーヒー (珈琲文化選書)」に描かれているコーヒーの世界、あらためて注目して見てみると、当時の時代考証や言葉の使い方、イギリスという国の社会的地位の変遷などいろいろなことが見えてきます。日本コーヒー文化学会常任理事で、かつ英米文学にも造形の深い井谷先生ならではの洞察力で、非常に興味深い世界を私たちに教えてくださいました。

各作品の中に登場するコーヒーカップに注目しつつ、また先生のコレクションもお持ちいただき、みなさんで触って手に取って鑑賞させていただいた後は、地上40階の高層ビルのブラインドを上げ、絶景の空間にてコーヒー&ケーキでの楽しい懇親会。

懇親会用のカップは、会場提供に協力いただいた参加者様の大コレクション、フランス東部の、今は存在しない窯・KG Lunévilleのピンクの花模様のカップを使わせていただきました。井谷先生曰く、このピンクの顔料は他の色とは違って、最も高価な顔料代のものだということ。また金継ぎ中のカップから漆の話についても花が咲き、次回の井谷先生のサロンのテーマも固まりつつあります!