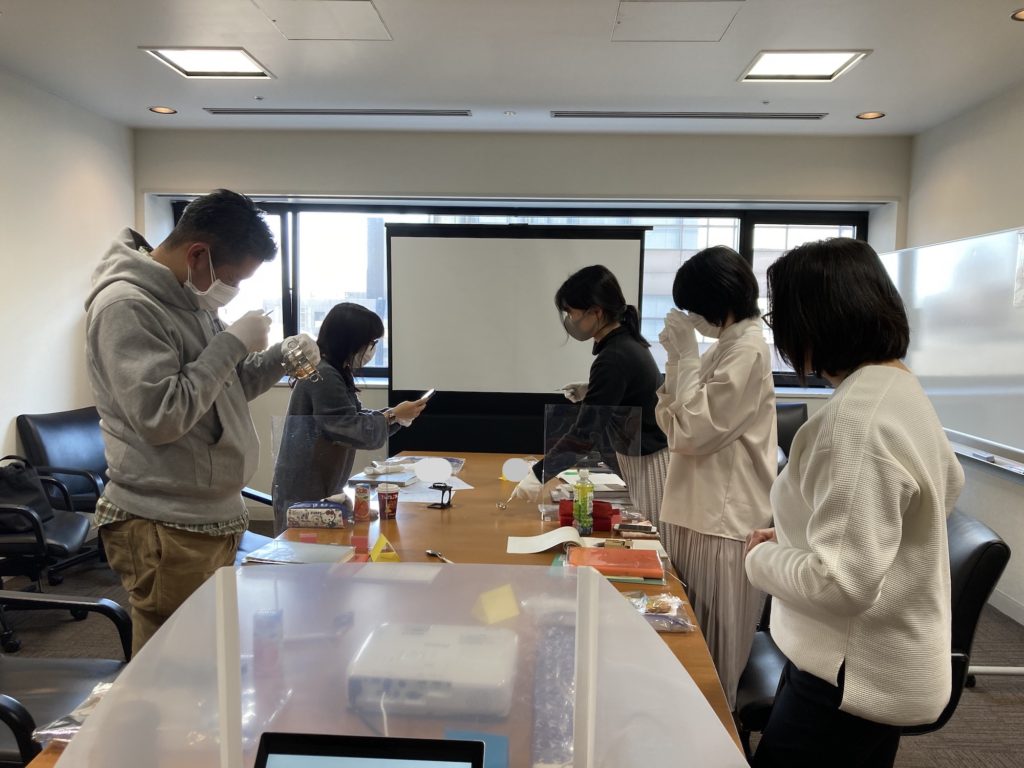

1月に開催予定のAEAOサロン倶楽部は緊急事態宣言を受け延期としていましたが、3/16、3/17の2日間に分け、ようやく実現することができました。コロナ前は当たり前のように毎月集まっていた対面でのAEAOサロン倶楽部は昨年11月以来、4ヶ月ぶりのリアル開催です。

本来まだ緊急事態宣言は解かれていないのですが、大倉集古館が臨時休館から感染者数の減少により再開したこと、本展覧会の会期が3/21までで延長はしないことを受け、ご参加申込者の方々と協議をした結果、気をつけて集まりましょうということで、みなさまのご協力の元に実現にこぎつけました。

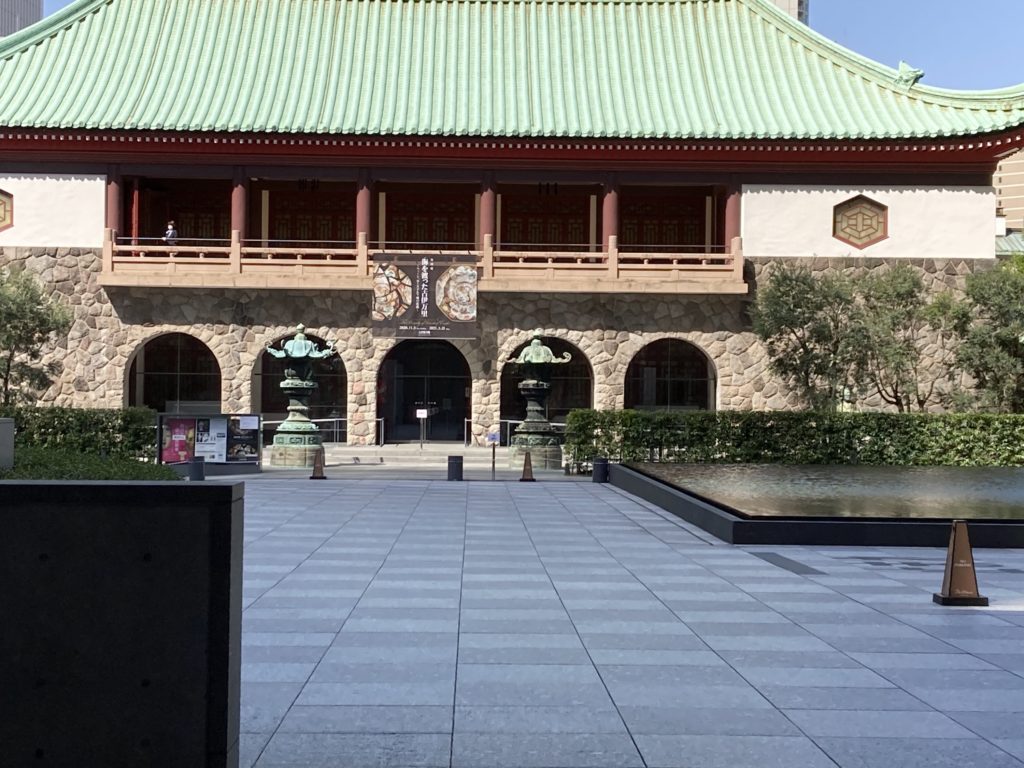

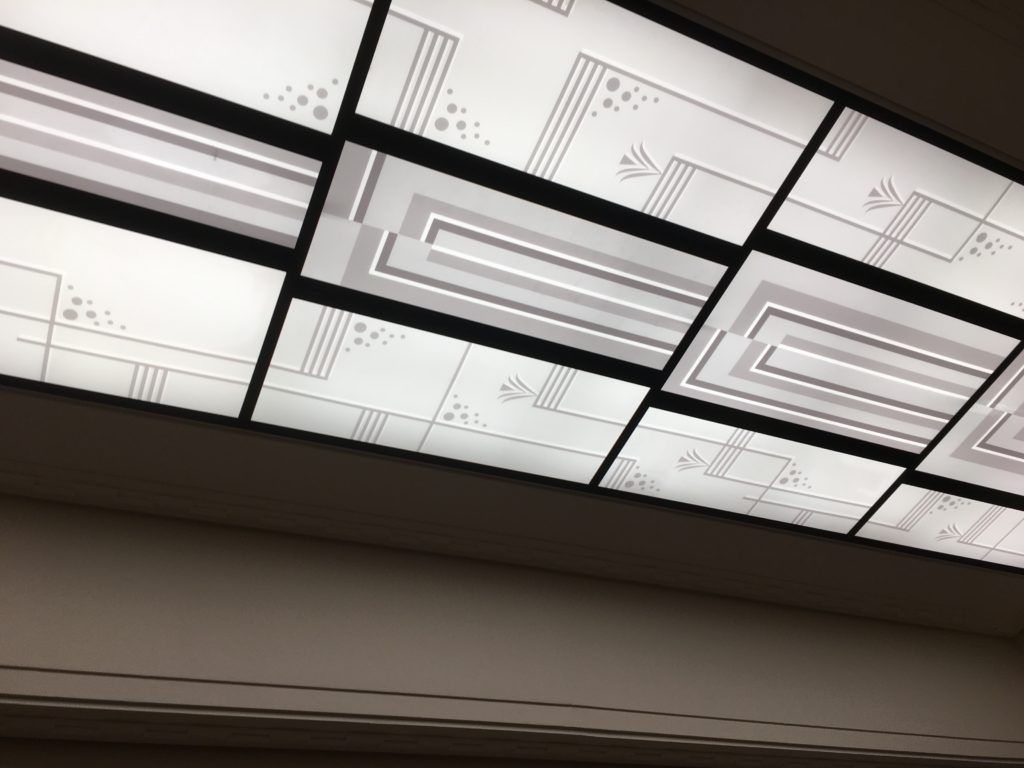

2019年にリニューアルオープンしたThe Okura Tokyoと、オークラスクエアと呼ばれる大きな水盤を挟んで真向かいにある大倉集古館、こちらもホテルのリニューアルに合わせて5年もの歳月をかけ改修された美術館で、国の登録有形文化財です。

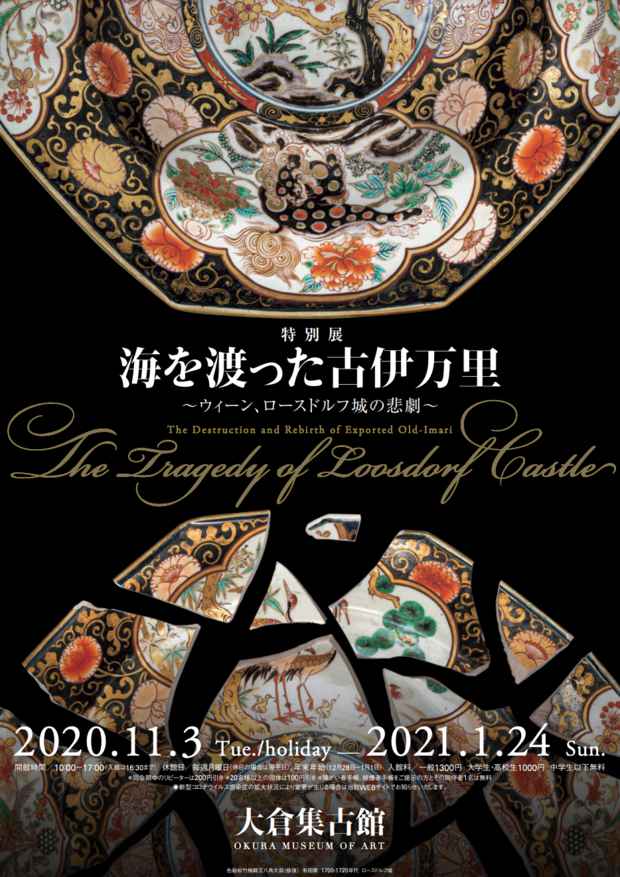

「海を渡った古伊万里〜ウィーン、ロースドルフ城の悲劇〜」展は、戦争遺産であり、また19世紀後期から20世紀にかけて確立されていった陶磁学に非常に寄与すべく歴史的資料価値の高い展覧会と言えるでしょう。陶片となってしまった作品は、見るものに破壊され傷つけられた悲しい一面を与えますが、同時に陶片から、その断面を調査し産地や年代がより明確になったり、ヨーロッパの陶磁のデザイン流行の歴史があらためてわかったり、日本の輸出用磁器が何を求められていたのか、などという資料価値が含まれています。破壊された陶片を1つ1つ拾い集め、それを展示していた当時の城主のお気持ちが、こうして半世紀以上を経て『古伊万里再生プロジェクト』を立ち上げらせたとしたら、歴史のもつ重みと人類の叡智の結晶を感じずにはいられません。

また修復についても館内ビデオを通してつぶさに知ることができ、その逸脱した技術や材料などが紹介されています。組み上げ修復と呼ばれる欠損部分を残したままの修復や、欠損部分を補って完璧に再現した修復など、修復にもさまざまな種類があることも学びました。このような職人は絶やしてはいけない、でもこんな緻密な作業ができる修復士を育てていくのもこれからは困難な時代になっていきそうです。

The Okura Tokyoのランチも、1日目はバーラウンジ・スターライトにてレイト・ランチ、2日目はオールデイダイニング・オーキッドにて早めのランチ、とどちらも混み合わない時間帯を選んで設定しただけあって、幸いにもゆったりした中で美味しく頂くことができました。マスクホルダーなどが用意されているのも、さすが一流ホテルですよね。

このような状況下で、特に美術館内ではおしゃべりは出来ませんが、同一空間を共有し、同じものを鑑賞し、意見を言い合える、そんな以前は当たり前に出来ていたことが如何に大切で有意義だったのか、桜も開花宣言が出てチラホラと蕾が開花していく中であらためて感じた久しぶりの楽しいリアル・サロンでした。

来月以降もなんとか集まれますように!