4日間に渡って行われました第5回アンティーク検定講習・2級が終了しました。

すでに上位級を取得しているにも関わらずこの講習を何度も受けられている方もいて、懇親会では「この世界におけるアンテナの張り方がわかった」「なにをどう紐解いていけばよいかの入り口がわかった」という感想もいただき、評価をいただいてはおりますが、今後も新しい挑戦、新しい取り組みに向けてより有意義な講習を目指していきたいと思っています。

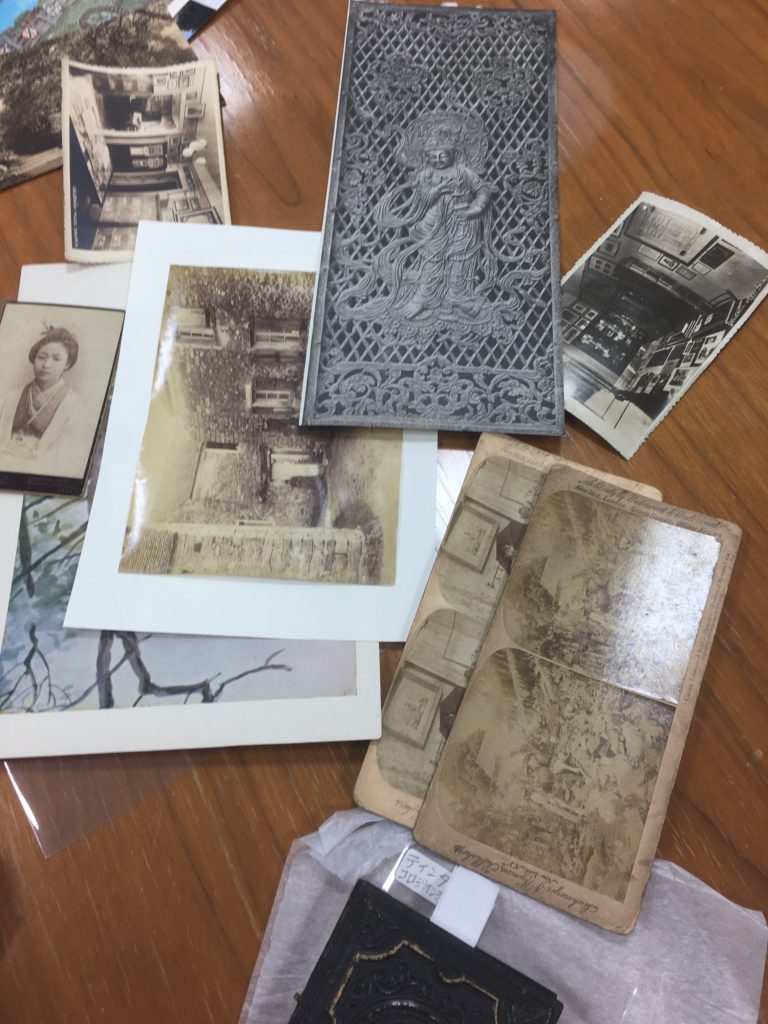

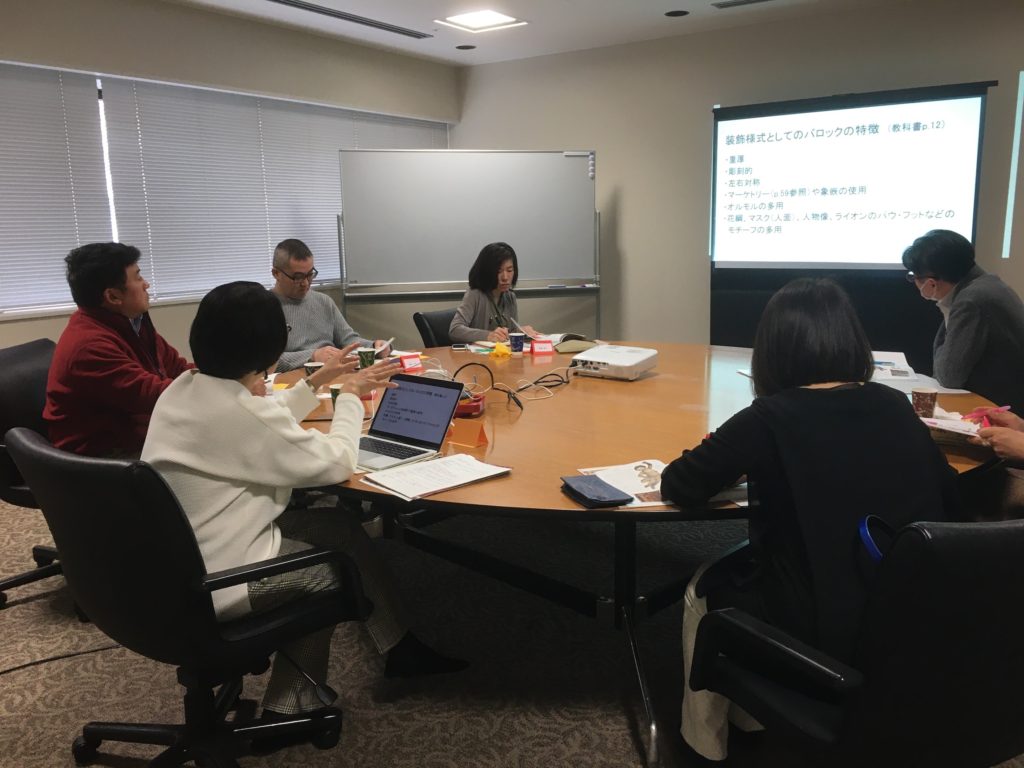

2級の講習は西洋美術史、西洋装飾美術工芸史といった座学の講習に加え、実際にいきなり陶磁器やガラスを目の前に置かれて「はい、鑑定」とdescriptionを書く練習、銀器を手にとって刻印を読み取りながら年代や生産地を解明していく練習、さらには英語のオークションカタログの読み方や写真と写真製版の違いを学んだり、現代アートマーケットについての事情を学んだり、建築物を見学したり、と実践も伴う講習で、よりアクティブな参加型となっています。

今回の見学は、日本の洋館建築に焦点を当てて行いました。フランク・ロイド・ライト建築では日本に4館しか現存しないうちの1つ、豊島区にある自由学園明日館、そしていよいよ今年2020年には金沢に移転してしまう、北の丸公園に面した東京国立近代美術館・工芸館の旧近衛師団司令部庁舎を訪れました。日本の明治建築とヨーロッパにおける歴史主義建築の関連や、建築と家具が如何に密接に繋がっているか、また家具の中でも特に椅子に建築の特徴が表れやすいのか、などについて知ることができました。

ディプロマ授与と懇親会は、パレスホテルのラウンジ・プリヴェにてアラン・デュカスのアフタヌーン・ティ。フランス式なのか、キュウリのサンドイッチもスコーンもなく、その代わりサーモンのガトー レモンクリーム キャヴィア やらオリーヴとバジルのケーキやらを、何度でも飲み変えができる各種お紅茶とともに楽しみ、日が暮れた旧江戸城を見下ろしながらのひと時でした。