AEAOサロン倶楽部・2月の会は、ちょうどパナソニック汐留ミュージアムで開催中のヘレンド展に合わせ、ヘレンドを取り上げました。会場は、12月のサロン(「華やかなりし、セーヴル磁器」)でお世話になった、銀座ミタスカフェの個室。ここのケーキはボリュームたっぷりで美味しい上、個室も素敵なアンティーク調度品で囲まれた空間なのですが、キャパに対して申込者が殺到し、2回ならぬ、まさかの3回開催となりました!ご参加いただいたみなさま、有難うございます。

複製、コピー、パクり、真似・・・あまりよい言葉とはされていませんが、ヘレンドという窯がマイセンやセーヴルと肩を並べるほどの高級磁器の地位を築き上げたのは、まさにヘレンドが、古磁器を完璧に模倣することができたからなのです。マイセンのディナーセットの補充を請け負って、マイセンそっくりの品を作ることができた、この精緻な技術がヘレンドの発展に大きく寄与したのです。

なんだ、マイセンのコピーか・・・と思うなかれ、そもそも陶磁器だけでなく、西洋の美術は模倣を手本としてきました。古くはルネサンス、古代ギリシア・ローマの美術を模倣して復活させることでした。陶磁器先進国であった中国からの青花を手本に、デルフトはブルー&ホワイトを生み出し、有田の柿右衛門はマイセン、シャンティイ、多くの窯にそのモチーフが転用されました。

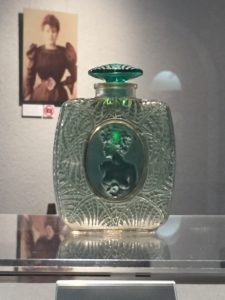

もちろん真似だけで大きく成長したわけではありません。ヴィクトリア女王に愛された「ヴィクトリア」シリーズ(注文されたからこそ、この名前がついたわけですが)、ウージェニー皇后に愛された「インドの華」、そしてエリザベート皇后に愛された「ゲデレ」など、時のファッション・リーダーたちから次々と愛されていったヘレンドの製品、実物を見れば、その理由もおわかりですよね。

「何かヘレンドをお持ちの方はお持ちください、みなさんで一緒に鑑賞しましょう」と呼びかけたところ、1回目は講師だけが持参したのですが、2回目は何名かの方がそれぞれのキャビネットケースからお持ちくださり、さらに3回目は、もうクロスに乗り切らないほどみなさんあれこれお持ちいただきました。やはりコレクターも多いですね。

先日開かれていたテーブルウェア・フェスティヴァルでもヘレンドのテーブルコーディネートのブースがあり、新作「ヴァイオレット」が展示されていました。皇妃エリザベートが愛したすみれの花のモチーフで、とても上品なシリーズです。4月より、販売開始となるそうです。