AEAOサロン倶楽部、5月の会は今年度上半期最大のイベントでした。毎月、何かしらテーマを決めて行っているこのサロン、ちょうど国立新美術館で開催中のミュシャ展に合わせて、話題になっているスラヴ叙事詩とアール・ヌーヴォーの作品の対比を、レクチャーと音楽で紐解いていきましょう、という企画でした。

会場は、この企画にうってつけの、一誠堂美術館&カフェ・エミール。自由が丘にあるこの美術館は、アール・ヌーヴォーのガラスの工芸館として、ゆとりと豊かさを感じさせてくれる極上のサロンです。また、カフェ&エミールは、ミュシャのポスターで壁面が装飾されている、シックなサロン・ド・テ。この会場を、AEAOサロン倶楽部のために貸切で提供してくださった、川邊会長の温かいおもてなしに感謝です。

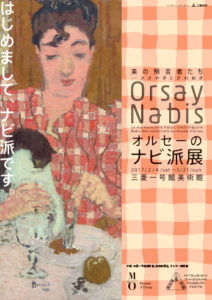

前半は、群馬県立近代美術館館長・岡部昌幸先生による、ミュシャのレクチャー。いっときは忘れられた作家であり、またチェコ時代は時代に取り残された、不遇な作家として生きた、その一生をパノラマ的に解説してくださいました。

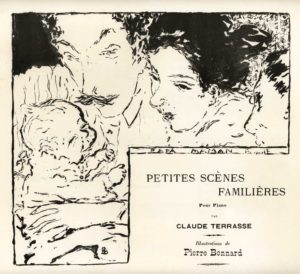

ティータイムをはさんでの後半は、東京フィルハーモニー交響楽団のヴィオラ奏者である手塚貴子さんの、無伴奏ヴィオラ・リサイタル。ミュシャがサラ・ベルナールのポスターの専属デザイナーとなったパリ時代の、『トスカ』や『ラ・トラヴィアータ』をヴィオラ用に編曲(編曲は奏者自身)したものを演奏、やがてチェコで生きるムハの姿を『モルダウ』で表現します。

ハイライトはヒンデミットの無伴奏ヴィオラのためのソナタ作品25-1の熱演。ヒンデミットは、ミュシャと同時代の作曲家であり、またクラシック音楽ではじめて実用音楽を唱えた作曲家です。実用音楽とは、特定の目的のために存在する音楽、今で言えば当たり前の商業音楽、ということになるのでしょうか。芸術のための芸術ではなく、一般大衆のための音楽活動で、たとえばダンスや映画のための音楽を言います。ミュシャの芸術活動も、オペラや演劇のためのポスターを制作し、またスラヴ民族復興運動のために活動していたわけで、非常に共通点のあるテーマとも言えるでしょう。

会場のスペースが、定員30名のところ、非常に多くのお客様が参加希望で、無理やり35名を詰め込んでしまい、お客様には窮屈な思いをさせてしまったのが、申し訳なく思います。ちょっとそれでもみなさんお愉しみいただけたとしたら、嬉しい限りです。