AEAOサロン倶楽部3月の会は、『18世紀ファイアンスの魅力〜サントリー美術館「コレクターの眼 ヨーロッパ陶磁と世界のガラス」展鑑賞および見どころトーク参加』を、六本木・東京ミッドタウン内にて行いました。場所の魅力か、3月で気候もよいせいか、おかげさまでこの会は満員御礼となりました。

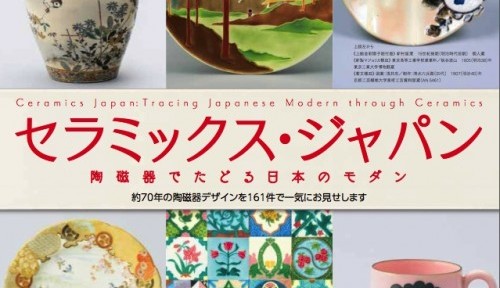

展覧会は、コレクターのお二人が、それぞれサントリー美術館に寄贈したコレクション、「ヨーロッパ陶磁」(野依利之氏)と「世界のガラス」(辻清明氏)から成り立っています。

物があふれ、物の処分に困っている現代、蔵書を近所の図書館に寄贈しようとしても断られる時代です。しかし、「コレクターの眼」をもって蒐集した、歴史的芸術的価値のあるものは、こうして一流の美術館・博物館に収められ、多くの人の眼を愉しませてくれることになるのだという、まさにその見本のような展覧会でした。

プレ・レクチャーは、サントリー美術館のある、東京ミッドタウン・ガレリアの2階にあるukafeにて。オーガニック・カフェなので、オーガニック・コーヒーや和紅茶など、カラダが喜ぶ飲み物です。

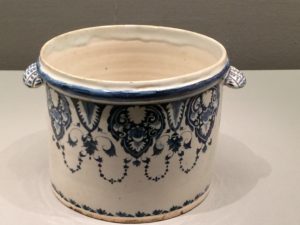

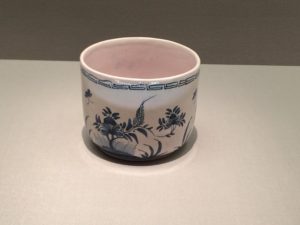

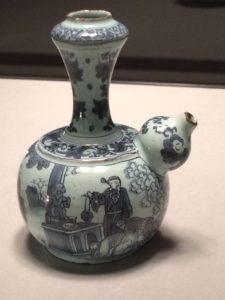

参加者のみなさまと、ukafeでお茶とともに、陶磁器のおさらい。陶器と磁器の違いは?鉛釉陶器、錫釉陶器、ボーン・チャイナ、硬質磁器、炻器・・・まずは焼き物の種類を学び、そしてそれぞれ何と呼ばれていたのか、「マヨリカ」「デルフト」「ファイアンス」・・・時間のない中、さらっと復習して、東京ミッドタウン・ガレリア3階に上がります。

まずは学芸員による見どころトークに参加、そして待望のコレクションを鑑賞しました。コレクションのノウハウを知った後では、やはりみなさんの見どころ、チェックポイントが断然違ってくるようで、デルフトの染付や、マヨルカのアルバレロなど、熱心に鑑賞しています。

ヨーロッパでは割合と残っているデルフトやマヨルカ、日本ではなかなか見る機会が少ないので、貴重な展覧会であると言えるでしょう。

今回の展覧会は、写真撮影可とあり、貴重な素晴らしい工芸品をカメラに収めることもできました。