本格的に冷え冷えの季節となりましたが、幸いアカデメイアは自宅オンラインでの講座、温かい飲み物を手に今回も楽しく行われました。

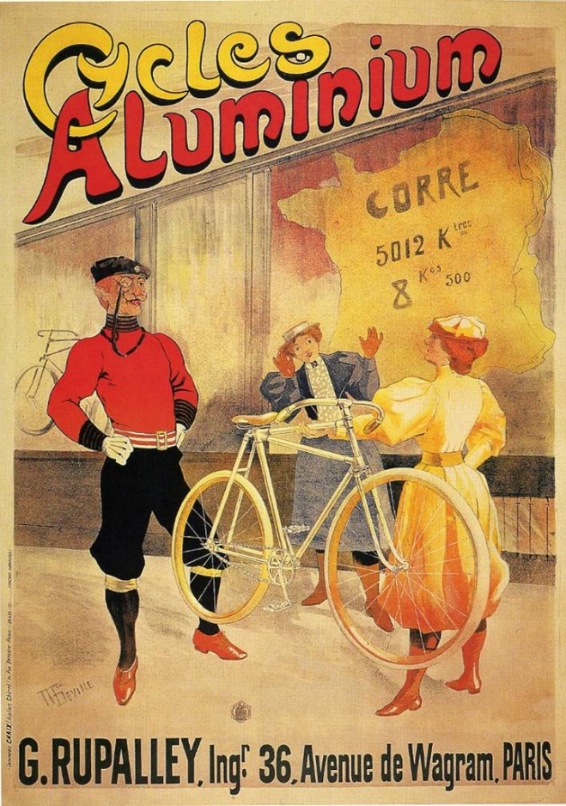

「19世紀のイギリスとフランス ~モノ、コト、流行~ 」の中で今回は自転車を取り上げます。かつて移動手段の乗り物は馬・馬車、そして船しかなかったのですが、19世紀になると新しい乗り物が出現します。その一つが自転車。移動手段であるとともに、スポーツとしても流行ります。19世紀末には量産体制も整い、最初は富裕層男子の遊び道具から、一般の人も利用できる乗り物に進化するようになったようです。

スポーツが盛んになっていく19世紀後半、これまで家の中で家事をしていたことが良しとされた女性たちも少しずつ外出するようになり、やがて男性に混じってスポーツに参加するようになります。自転車もその対象となるのですが、当時流行っていたモードは、といえばクリノリンに代表されるようなロングドレス、そのままでは乗ることができず、アメリカの女性解放運動家・ブルーマー氏が支持した膝下まで丈があるズボンとショートドレスの組み合わせのようなウェアをはく女性が現れるようになります。ちなみに日本でかつて女学生が体育の授業で履かされていた「ブルマ」はこの名前から来ています。

こうしてブルーマーを履いて自転車に颯爽と乗る女性たちは「新しい女(New Woman)」と言われ、時には揶揄されたり風刺画の対象になったりしながらも、やがて文字通り新しい女の時代の到来となるのでした。

その後の自動車の時代には、もちろん男性の方が多数派だったとはいえ女性が運転することに、自転車ほどの議論は起こらなかったと思います。そして今や女性の飛行士も普通にいるくらいですから、新しい女もすっかり時代の流れに乗ったということになりますね!