いよいよ日曜日に迫りました、第3回アンティーク検定。

急に寒くなりましたので、受験者のみなさま、体調管理にはご注意くださいね。

さて、最後のお役立ちblogをお届けします。

=3級=

・アール・ヌーヴォー、アール・デコ、それぞれいつ頃に起こった美術様式だったでしょう?

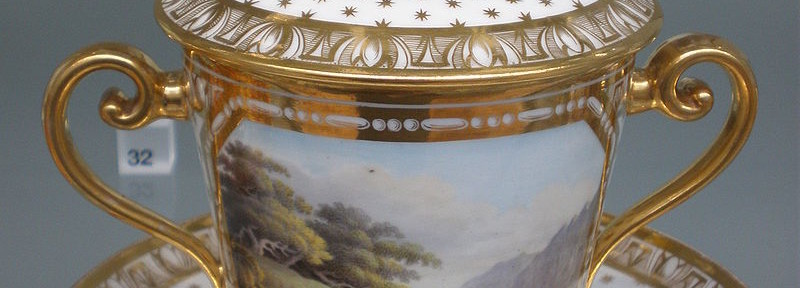

・陶器と、磁器。区別がつきますか?どんな違いがあるのでしょう?

・先月、史上2番目の大きさとなる1111カラットのダイヤ原石を、カナダのダイヤモンド会社がアフリカのボツワナで発見したと発表がありましたが、さて、カラットって、そもそも何でしたでしょう?

・ノリタケは日本のメーカーですが、洋食器を手がけていることから、西洋アンティークの分野にて、マーケットなどでも、よく見かけます。「オールドノリタケ」って、いつ頃のものを言うのでしょう。

=2級=

・ルネッサンス絵画。同じイタリアでも、フィレンツェとヴェネツィアでは、その特徴にやや違いがあります。大きな違いとは、何でしたか?

・版画、と一言で括っても、いろいろな種類があります。木版画、石版画、銅版画・・・。それぞれの技法の意味を正確に知っておきましょう。

・東京・上野にはいくつかの美術館がありますが、今年2015年、話題となった展覧会がいくつかありました。絵画では、会期最後になりましたが、東京都美術館の、マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展などが人気のようですね。国立西洋美術館では、フェルメールの真筆か否かも含めて話題になった、「聖プラクセディス」が話題になりました。

・バロック、ロココ、マニエリスム・・・美術界で必ず出てくるこれらの用語、そもそもの意味を知っていますか?

・日本各地の美術館、中でも装飾美術工芸に特化した美術館が、公私立を問わず、全国にいろいろあります。例えば、箱根・ラリック美術館、堺アルフォンス・ミュシャ館、ノリタケの森、北澤美術館、など。どんなものが展示されているか、知っていますか?

・タレントで作家、というのは昨今珍しくないですが、今年はタレントさんで公募展に入選して話題になった方がいましたね。

こんなところにしておきましょう。

受験者のみなさま、日曜日、頑張ってくださいね!