世の中にはさまざまな条件で人を区別して論じることがあります。甘いものが好きな人と嫌いな人、または犬が好きな人と猫が好きな人、というように。今回はアンティークや骨董品のような、値付のメカニズムが一般商品と異なるものを買える人と買えない人、で論じてみましょう。

この場合の買える、買えない、は資金力ではありません。

もちろん財力は大事で、食べるにも事欠く状況では骨董収集などに余裕はないかもしれません。(とはいえこの世界では、そういう状況でもコレというものを見つけたら、ツケでも買ってしまう、という人は存在します。)

ではアンティークを「買える人」はどんな人でしょう。

まず、自分なりの審美眼とセンスをもっている人。

自分が何が好きで、何を傍に置けば心が豊かになれるのかを知っている人。

・・・この辺りはまあ普通で、何もアンティーク・コレクターだけの条件ではありません。

洋服や装飾品を買うときにも言えることです。

では、こういう条件はどうでしょう。

遊び心が満載な人。

冒険心のある人。

鷹揚な人。騙されても「わーはっは」とおおらかでいられる人。

コスト計算やら損益計算をしない人。

着地点を予め定めている人。

如何でしょうか?

たとえば1万円で売られている、ティーカップ&ソーサー。

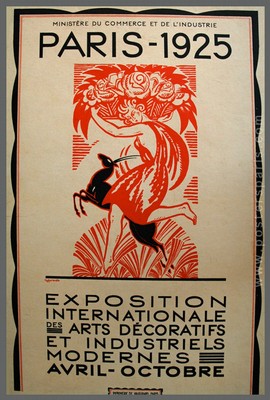

モノは19世紀末のリモージュだとします。

金彩は剥がれて、使い込まれた様子ではありますが、チップやカケもなく、プリント柄もよい状態で残っています。100年前の磁器だけあって、ツルツルピカピカではなく、ちょっとくたびれた感じ。モチーフのややくすんだ花柄がいい味を出しています。ハンドル部分が繊細で、カップはそれなりに大きく、お茶をいっぱいまで入れたらちょっと重くてバランスが崩れるかな、という愛嬌ある品。

これを欲しい、と思ったとして、買える人は「100年前のリモージュですか。なんだかほんわかするカップだね、気に入った。2客セットで買うから、少し負けてくれる?」などと言って、さっさと買ってしまいます。値段交渉はあくまでこの世界の遊び、という感覚で、返って来た答えが「これは奉仕価格で出しているので、すみません、お値段引けないんですよ」と言われても「じゃあ18000円で如何でしょう」と言われても、多分言われた通りに支払います。この種の人の中に、値段交渉が決裂した結果買わない、という人は稀です。

買えない人の心境はこうです。

「100年前って言ってるけど、本当なのかな」

「金彩が剥がれてるし、こういうのは大きな欠陥ではないのだろうか」

「1万円と付けているけど、本当はいくらで仕入れたんだろう」

「こういうのはフランスのリモージュにいけばうんと安く売っているんじゃないだろうか」

「他の店で似たようなものを売っているかもしれないな、比べてみてからでないと」

「買ってすぐ割れたり壊れたりしたら、大損だな、AMEXで支払えればいいんだけど」

「古いものは電子レンジや食洗機に入れられないしなあ」

「人が使っていたものだし、食器はやはり清潔感がないと・・・」

「まあ1万円のカップじゃなくても、お茶は飲めるんだし、なくてもいいか」

つまり、ネガティヴな発想ばかり膨らんでいきます。一見してその品の「何か」には惹かれたに違いないのに、そのセンスよりも、無駄な物は買いません、しっかり調べて納得した上で買います、という理性が強いゆえに、こうして難癖を心の中で付けてしまいます。

こういう人は、買おうと決めてもいないのにとりあえず値段交渉などをしたりして(値段交渉とは、この世界、どこでも買うと決めてからするものですが・・・)、そのくせ自分の中で買う金額がそもそも決まっていないため、いくらに下がろうとやっぱり買わない。挙げ句の果てには「鑑定書って付けてもらえますか?」「もし偽物だった場合、返品は可能ですか?」等と苦笑ものの発言をしたりして、お店の人に嫌われてしまうのです。そもそも19世紀の量産品に鑑定書が付くほどのものかどうか、またこの値段のもので偽物を作る旨味がどこにあるのか?少し考えればわかるはずですが・・・。

更には買ってしまった後でも「ほんとうによかったんだろうか?値段は妥当だったんだろうか?」とずっと猜疑心に悩まされて、折角気に入ったものを見つけて買ったはずだったのに、心が穏やかではないのです。

西洋アンティークは、和骨董よりは比較的値段のメカニズムがわかりやすいものではありますが(世界中で行われているオークションの結果やカタログレゾネ等で「価格ドットコム」並みの調査は可能)、それでも買おう、と決める瞬間って現代美術を買うような心境と似ているのかもしれません。最終的に決めるのは感性なのですから。

さて、あなたはアンティークが買える人ですか?それとも買えない人?