東京オリンピックのエンブレムの盗作疑惑に続いて、トートバッグのデザインで著作権法侵害の疑いが持たれている、我が国のデザイナー。アシスタントが実際にトレースしたと白状して、販売を取り下げているものが何点かあり、日夜ネット上で炎上しています。

著作権という概念が生まれたのは、それほど古いことではありません。かつて、芸術家は過去の「他人のもの」を模倣しながら、作品を生み出していたのです。

美術史上で有名なものを挙げてみましょう。

・ジョルジオーネ作「眠れるヴィーナス」1510〜11

・ティツィアーノ作「ウルビーノのヴィーナス」1538

・モネ作「オランピア」1863

これは、パクリ?それとも、「影響を受けた」に過ぎないのでしょうか?

また、これはどうでしょう。

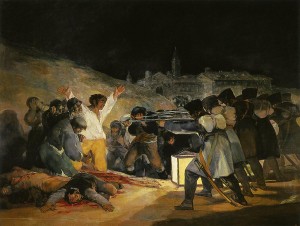

・ゴヤ作「プリンシペ、ビオの丘での銃殺」1814

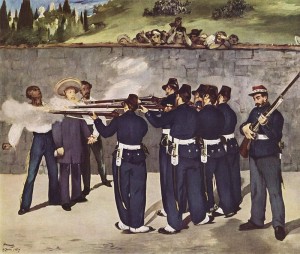

・マネ作「皇帝マクシミリアンの処刑」1867

・ピカソ「朝鮮の虐殺」1951

絵画だけではありません。工芸品の世界にも、山ほど例があります。

フランスのシャンティ窯では、柿右衛門そっくりの軟質磁器が作られています。いわゆる「柿右衛門スタイル」と呼ばれるものですね。

さて、今の時代だったら、これらもすべて「炎上」しているでしょうか!?