9月より行いましたアカデメイア「紅茶とアフタヌーン・ティーにまつわる英国の歴史とアンティーク」、総集編の第4回はいよいよ実地研修です。今回は浜田山にあるベリーズティールームさんの個室を予約、こちらで行わせていただきました。

井の頭線・浜田山の駅からすぐの場所、可愛らしい入口もあまりに街並みに溶け込んでいて、見落としてしまいそう。

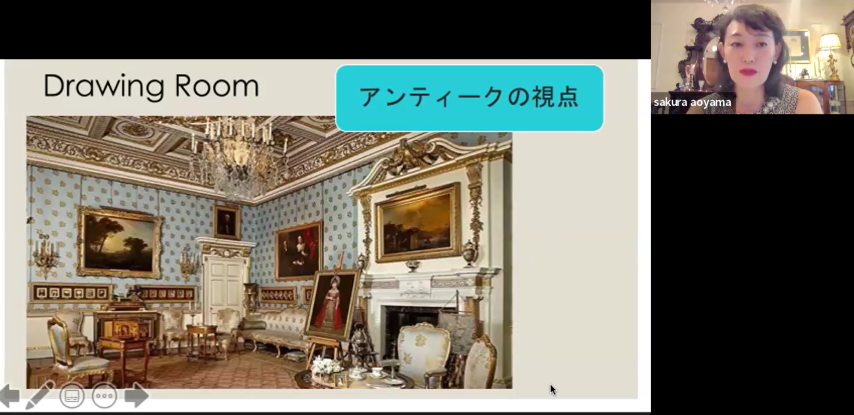

2階に上がると、そこは英国のティールーム! みなさん上がって来られると「わぁ、素敵」と、どこもかしこも写真に収めたくなってしまう可愛らしいインテリアです。

ベリーズティールーム

ベリーズティールーム

青山先生登場!

青山先生登場!

青山先生も登場し、12時スタートにていただきます。まずは楽しい紅茶選びから。こちらのお店に詳しい青山先生より、それぞれの紅茶の特徴などを説明いただき、迷って迷ってのチョイス。英国と言えばアガサ・クリスティが好んだと言われる「ラプサンスーチョン」もありました。ポワロが飲んでいるシーンもありましたね。燻製の香りが正露丸臭い、などと言う人もいますが、ヨーロッパでは高貴な人たちに好まれるという話に、敢えてこれを選んでみた方たちも。

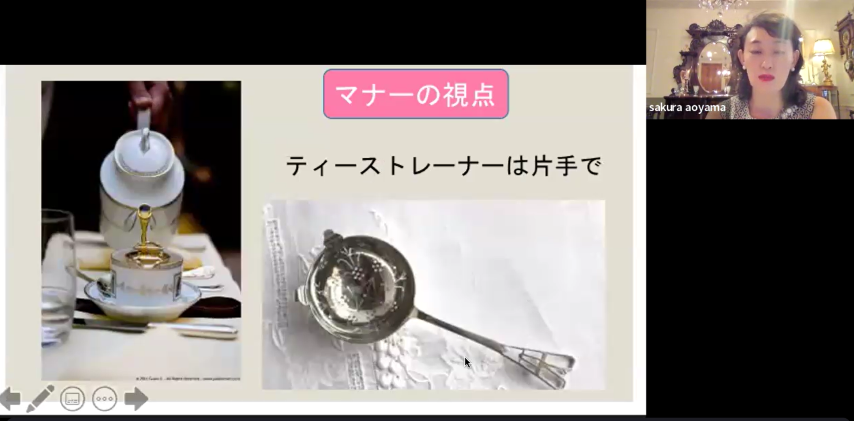

今回の主旨は、ただアフタヌーン・ティーを楽しくいただく、だけではありません。これまでに学んだ歴史をベースに、現代のアフタヌーン・ティーの事情が世界的にどうなってきているのか、なぜ3段トレイが出てくるのか、カトラリーはどう使うのか、カップの持ち方はどうなっているのか…これまで勝手に思い込んでいたことの誤解、丁寧な所作だと思っていたことの誤解、その他疑問に思っていたこと、聞けなかったことなどを青山先生が解き明かしてくださいます。

「スコーンナイフでスコーンを半分に切る、と思っている方が多いのですが、元々スコーンは手で割るんです、そして奇麗に割れるように作られているんですよ」とスコーンを半分に割る実践まで。全員ちゃんと出来ましたよ!

個室にてレッスン

個室にてレッスン

ティー用カトラリー

ティー用カトラリー

スプーンの置き方に注意!

スプーンの置き方に注意!

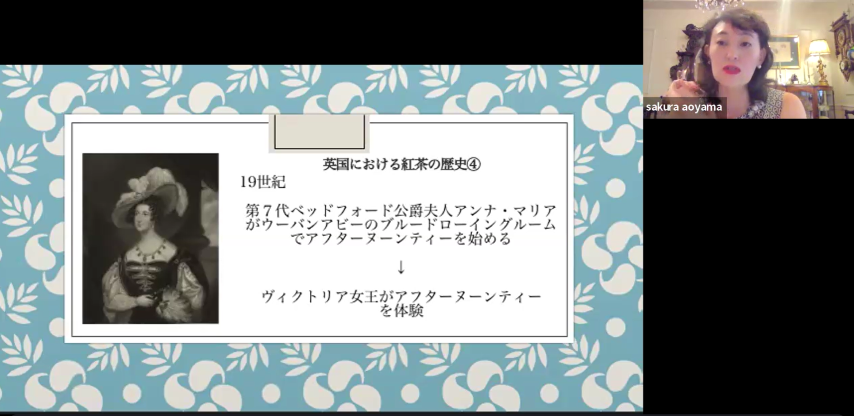

クリームが先かジャムが先か論争、ミルクを入れるのか入れないのか論争、ハイテーブルでなくローテーブルでいただく場合のマナー、紅茶ポットの扱い方、と話題は尽きませんが、そもそもアフタヌーン・ティー自体がベッド脇でちょっとお腹が空いたのでお菓子をつまんじゃおう、というカジュアルな行為から始まっただけに、堅苦しいマナーではないのですね。背筋を伸ばしてカトラリーを両手で駆使して、というものではなく、気軽に手でつまんで、というアットホームさだったものが広がっていくと、ちょっとうんちくを言いたくなる人たちが出てきて、という発展なのでしょうか。

ハロウィン感満載

ハロウィン感満載

スタンドは2段で

スタンドは2段で

手で割るスコーン

手で割るスコーン

青山先生も「最初にセイボリーをいただくのは基本ですが、その後甘い物ばかりが続くので、予め少ししょっぱいものを残して途中でお口直しを、いうのも手ですね。これを絶対にしてはダメというマナーの先生もいらっしゃいますが…」と、みなさんやはり味変しながら楽しみたくなりますよね。

日本ではアフタヌーン・ティーのブームがここ何年か続いていますが、それぞれのところが季節ごとにテーマを設定して、そのテーマにちなんだフーズやペイストリーを出すところが増えています。今回のこちらのアフタヌーン・ティーのテーマはハロウィンでした。

2時間たっぷりかけてレクチャーと共にいただいたアフタヌーン・ティー、最後にはこちらのお店で紅茶やスコーン、クランペットなどのお買い物も楽しみました。

お店を出ると外はちょっと小雨になっていましたが、急に寒くなったこの季節、美味しい紅茶とティーフーズで胃も心も温かくなりましたね。