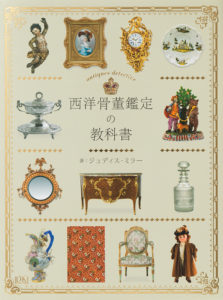

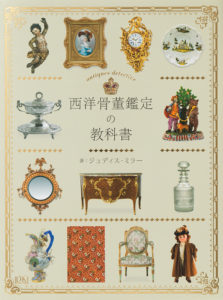

この度、パイインターナショナル社より、「西洋骨董鑑定の教科書」がついに発売になりました。

美術史を学ぶための書籍は巷に溢れているのに、装飾美術を体系的に学ぶための本はなかなか見つかりません。とはいえある分野に特化したものーたとえば「ウェッジウッド物語」(日経BP社)、「リモージュボックス」(平凡社)、「ウィリアム・モリス」(河出書房新社)、「魅惑のアンティーク照明」(西村書店)ーといった本ーはありますし、洋食器のブランドやお店紹介のような本もそれなりにあります。そもそも装飾美術とは、使って愉しむためのもの、堅苦しい理論めいた本などなくても、興味を持ってコレクションしていくうちに、自然と覚える・・・当協会の設立者もそのように思っており、いわゆる「教科書」「検定本」を作ることには、あまり積極的ではありませんでした。

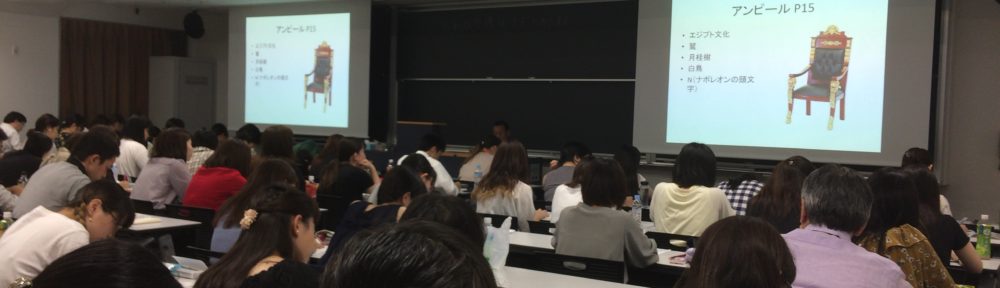

日本人は真面目なので、教本があれば、教本を読んでガリ勉してしまいます。英検受かっても、喋れないじゃないか・・・というのも、英検攻略本で効率よく勉強すれば、検定試験は受かる、でもそれって英語のコミュニケーションを身につけたことになる?というのと同じで、モノを見ないで触らないで、買いもせずに、ただ本で覚えた知識で「アンティーク鑑定ができる」なんて人を作りたくはなかったのです。

しかし、それはやはり傲慢な考えだったのかもしれないと思うようになりました。自然と身につける、なんてことは、よほどの情熱や時間をかけないと難しいのです。ここは日本、西洋ではありません。代々伝わる、おばあちゃんが使っていたチューリーンや、銀のシュガーシフタースプーンや、アンティークドールは、日本の家庭にはないのです。

それに美術史も同じ、ただ絵を見ていても絵がわかるようにはなりません。絵画はそもそも誰もが簡単に理解できるものではありません。そう、美術は教養なのです。ちゃんと絵がわかるようになるためには、専門的な知識(たとえばアトリビュートなど)を学ぶ必要があります。解説書を読んだり評論を読んだり・・・1つの美術展が開催されるたびに、山ほど関連図書が刊行されているのも、そういう書物の助けなしには、理解できないからなのです。

そうは言っても本を出版するというのは並大抵のことではない、今や書店は年々減り続け、本を読む人口も減り続け・・・やがて紙の本は消滅するのでは、とささやかれているご時世。出版助成もなかなか「公共性」がないゆえに応募基準を満たせず、という状態でした。

そんな折、美術書や豪華本の出版で定評のある、パイインターナショナルさんより、イギリスのアンティーク専門家の本を翻訳刊行するにあたって、監修をお願いできないだろうかというご依頼が、当協会を通じてありました。これは神の思し召しか!?と、当協会を挙げて全面協力させていただくことに。

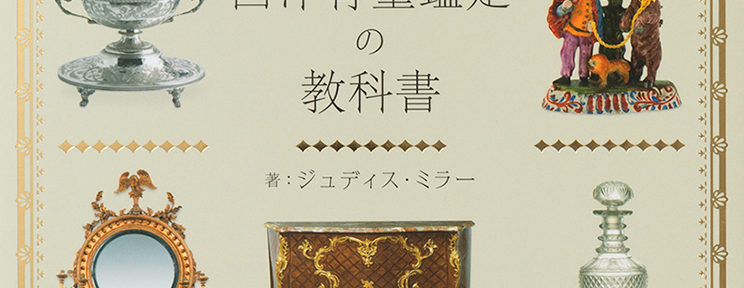

このような経緯でもって関わらせていただいた本書ですが、ものすごい情報量がぎっしり詰まっており、また分野によっては日本語がまだ確立していない語句も多くあり、連日連夜、原書出版社、編集者、翻訳者を交えての研究、議論が続きました。

椅子の脚一つとっても、日本語では「椅子の脚」、しかし原書ではどの部分を指すかによって語彙がいくつもあります。背の部分も同じ。「家具職人はこういう言い方をする」「いや、でも一般的にその言葉は誤解を招く」といったようなことが、多くありました。語彙が少ないということは、そのものの歴史が浅い、ということでもあります。そう、日本に西洋の家具や照明器具が入ってきたのは歴史的にも新しいので、燭台の枝の数によって呼び方が違うなんて文化はなかったのでした。

本書が出版されたことによって、西洋装飾美術の世界を理解する手助けの一つとなれば、こんなに喜ばしいことはありません。

画像を眺めているだけでも楽しめる豪華な教本ですので、ぜひ手に取って見てくださいね。

本書は当協会でも販売しています。