この週末は、アンティーク検定講習2級・後半の部が行われました。アンティーク検定講習でも2級は、一発試験で合格する代わりに、4日間24単位すべての講座を出席し、最後にチェックテストが行われます。時間も体力もお金もモチベーションも覚悟も必要な、それなりにハードルの高いものだと思いますが、誰1人脱落することなく、最後までやる気満々な講習生たちでした。

後半初日は、テーブルアートの歴史と宝飾芸術についての講座。よくアンティーク市場のテーブルウェアでも「これは、何に使うもの?」と疑問に思うカトラリーなどがありますが、「XXに使うものです」とただ用途を知るだけでなく、なぜそういうものが登場しているのか、テーブルアートの歴史と背景はどうだったのか等を奥深く学びます。宝飾芸術も同じ、宝飾・ジュエリーというものの役割が変化してくる歴史や背景を知ることによって、なぜこの時代にこういうものが出て来たのか、がわかるようになります。

午後は移動して、ロイヤルパークホテル・ザ汐留のバーラウンジで、陶磁器の授業。早めに行って席のセッティングをしていたところ、なんとTVスクリーンがあり、男子フィギュアのフリーが放映されているではありませんか!しかも、羽生選手、宇野選手の登場・・・結果はもうご存知の通り、日本勢が金銀を独占!すっかり気分も高揚したところで、高級3大食器と言われるマイセン、セーヴル、ヘレンドの磁器に関する講座を、ちょうど当ホテルでのストロベリーフェアのケーキ&お茶とともに行いました。

その後は目の前のパナソニック汐留ミュージアムに移動して、ヘレンド展を見学し、初日は終了。

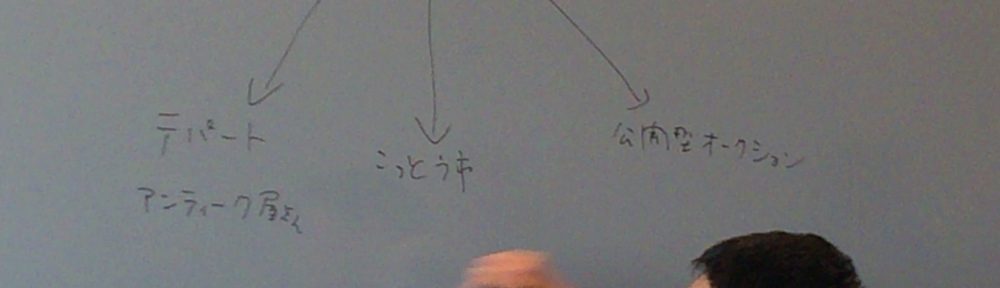

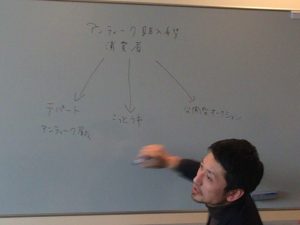

2日目は、家具(椅子)の歴史でスタート。画像を見て、これはどの時代のどういう椅子か、を鑑定します。脚の形で推定できるもの、木材の種類で推定できるもの、使用されている材質で推定できるもの、そんな鑑定の材料について、学びます。

外国語の授業では、オークションカタログに記されている用語(英語)は何を意味するのか、一般にはこの英語はこういう意味だけど、美術用語ではこういう意味にしか使わない、そんな業界に特化した英語を学びました。たとえば立体の作品のサイズを表記する場合、幅、高さ、奥行き、これらをどんな順番で表記するか、知っていますか?

みなさんでイタリアンのランチをはさんで、午後は20世紀の西洋美術史、そしてアール・ヌーヴォーとアール・デコという2つの装飾様式について、輪廻の視点からのお話で紐解いていきます。単にアール・ヌーヴォーは曲線です、アール・デコは直線です、といった様式の特徴を頭に入れるのではなく(そんなことは受講生たちはとっくに学んでいますから)、美術とは、装飾とは、といった深い概念を洞窟絵画の時代から遡って考えるという、哲学のような講座でした。

晴れて24単位すべて終了した後は、カクテル&授与式。受講生のみなさま、先生方、本当にお疲れ様でした。

次回のアンティーク検定講習は、2018年9〜10月を予定しています。