AEAOサロン倶楽部10月の会は、秋晴れで日差しの眩しいお天気の中、開催されました。

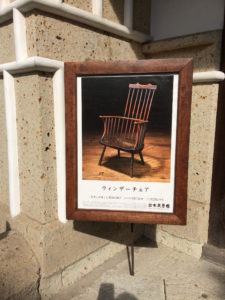

今回は日本民藝館で開催中のウィンザーチェア展の見学を含め、ウィンザーチェアについて学びましょう、というテーマ。通常まずは見学前の勉強会を行うのですが、ミュージアムカフェを含め、適当なカフェが近場にありません。パンがなければケーキを・・・ではないですが、カフェがなければレストランで、というわけで、東大キャンパス内にある、フレンチレストランでランチをいただきながらの勉強会という、ちょっとゴージャスなサロンになりました。

守衛さんの厳しいチェックのある大学もありますが、われらが(!?)東京大学駒場キャンパスは、公開試験会場などにもなっているせいか、フリー。もっともこの広大な敷地内に、学食ではなく一般のレストランがあるのですから、まあ当然ですね。

11時の開店と同時にレストランへ入り、ランチをいただきながらのミニ・レクチャー。ウィンザーチェアの由来は?いつからある、どんな椅子?イギリスとアメリカでウィンザーチェアは違うの?なぜ日本でこんなに有名なの?ウィンザーチェアの影響を受けた家具デザイナーって?といったことを学びます。

ランチお勉強会の後は、東大キャンパス内をお散歩しながら、日本民藝館へ。この辺りは高級住宅街でもあるので、みんなで「あの家、素敵〜!」「停まっている車、何気にすべて外車ですねえ」なんて街を散策しながら、到着。趣のある、立派な建物が青空に映えています。民藝運動の中心人物であった柳宗悦が初代館長を務めた、歴史ある博物館です。

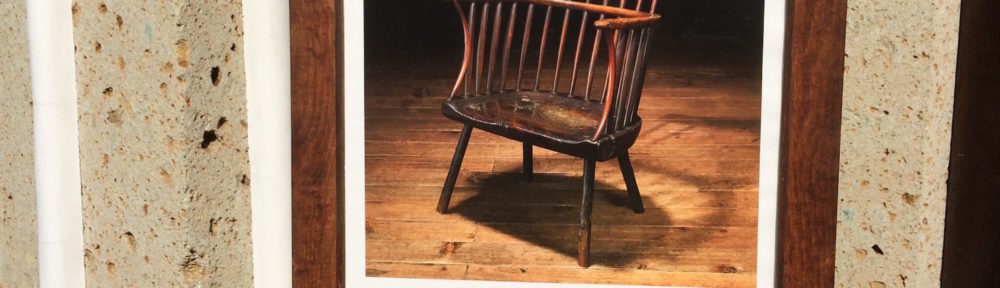

靴を脱いでスリッパに履き替え、目指す大展示室「ウィンザーチェア ー日本人が愛した英国の椅子」にて、現物のウィンザーチェアを鑑賞、これだけのさまざまな種類のウィンザーチェアが一堂に会すと、圧巻です。コムバック・チェア、ボウバック・チェア、ロウバック・チェア・・・。

イギリスの古陶スリップウェアなどの展示も愉しみ、西洋アンティークの世界は、決して王朝文化だけからのものではない、ということを再認識できた、よい展覧会でした。

日本民藝館でのウィンザーチェア展は、11月23日まで開催されています。