3月のAEAOサロン倶楽部は、ちょうど世田谷美術館で開催中の展覧会「ボストン美術館 パリジェンヌ展 時代を映す女性たち」に合わせ、ファッションにおけるロココから20世紀初頭までのパリの世界での立ち位置、パリジェンヌの装飾品について学びました。

当サロンはワンスポット形式で行なっており、基礎知識も特に必要なく、誰でもいつでも参加できる開かれたサロンなのですが、今日は1つ、参加者のみなさんへ課せられたデューティがありました。それは、「自分にとってパリジェンヌ(パリジャン)をイメージするものを、何か1つ身につけてくること」。何も新調する必要はなく、お化粧でもファッションでもベレー帽1つ、スカーフ1枚でも何でもよいので、ちょっとパリジェンヌ(パリジャン)を再現してみましょう、という企画です。

この課題に「三日三晩悩みました」という方、「自分が思い描いたパリジェンヌのあの服を着ようとしたら、太ってしまって入りませんでした」などのコメントと共に、まずはお一人ずつ自己流パリジェンヌ(パリジャン)を披露しながらのスタート。普段のサロンでは、会場内に余計な音楽などが流れていたら音を消してもらうのですが、今回は、昨年亡くなったフランス映画界のミューズ、ジャンヌ・モローのシャンソンをBGMに。

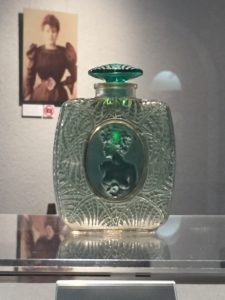

そして、中山久美子先生(共立女子大講師、当協会認定アンティーク・スペシャリスト)による「パリジェンヌ展」の講義を、展覧会の章立てに沿って、フランスの政治や社会、風俗の歴史とともに、ルイ14世時代からジャズ・エイジまでを一気に徹底解説していただきました。

18世紀の頃のお話は、宮廷文化ゆえ自分たちに遠い存在であるパリジェンヌ感も、19世紀後半労働者の女性や娼婦までもがパリジェンヌになり得る時代になると、社会風俗も身近に感じられて、質問も積極的に飛び出し、活気あるサロンとなりました。

今回のサロンは、参加者のご好意によりご自宅のあるマンションの共有施設を利用させていただいたのですが、終了後はみなさんで高層マンションの屋上に出て、パリではなく東京の初春の空気を吸って、楽しく終えました。

さて、来週からは本物のパリジャン・パリジェンヌたちの中での海外研修が始まります。