2022年のアンティーク検定試験が終了しました。すでに2020年よりオンライン試験となり、もはやこの流れが定着していくのでしょうか、他の検定試験でもオンライン受験が主流になってきているように思います。

オンライン試験のメリットは何と言っても会場に出向く必要がないこと。当アンティーク検定試験は第1回より東京会場のみで開催されており、かねてより地方在住の受験者より地方会場での実施の要望もありましたが、全国での実施は受験者数を鑑みるとハードルが高いのが現状でした。それがオンライン実施により全国どこにいても受験が可能となりました。さらに時差はあるものの、海外からの受験も可能になっています。

オンライン検定試験のカンニングをどう対策するかは大きな課題です。例えばTOEFLなどは試験監督者によるオンライン監視の下に行われているようで、カメラをオンにして受験する必要があります。当アンティーク検定試験は今のところ「宣誓」をするだけでカメラによる監視は行なっておりませんが、作問の段階で簡単に検索できないような問題となっており、また記述式ではコピーペーストのチェックは行なっています。SNS等の発言によっては、合否通知後でも合格を取り消されることもあります。ゆくゆくはAIによる監視システムなども取り入れていくことになるかもしれません。

オンライン検定試験のデメリットとしては、臨場感の喪失でしょうか。会場に赴き、試験監督員や他の受験者の中で緊張して臨み、問題用紙が配られ、解答し、時間になったら終了。この一連の儀式めいた臨場感がないので、一体自分は本当に試験を受けたのか?解答を送信したけれど、果たしてちゃんと送信されたのか?と色々不安になってしまいますね。また万一パソコンがフリーズしたら?Wifiの接続ができなかったら?とハード面でも不安になりがちです。

世の中の流れとして、どんどん「人が解しない」ことによる不安と向き合う時代となっているのは事実、例えば某LCLの航空会社ではセルフチェックインが標準であり、もし有人カウンターでチェックインをした場合は、追加料金がかかるというしくみになっているとか。預け入れの荷物もすでにセルフ手続きが標準となっていますが、初めて利用したときは、これで果たして本当に目的地に荷物が送られるのか、不安でたまりませんでしたね。

さて、今回の検定試験はオンラインになって3級では4回目、1級でも3回目ということもあり、幸いなことに大きな混乱は見られませんでした。(昨年は2級と1級の受験時間中に大豪雨による停電が一部の地域でありました。)もう受験者もオンラインでの回答に慣れてきている成果でしょうか。受験者のみなさま、お疲れ様でした。

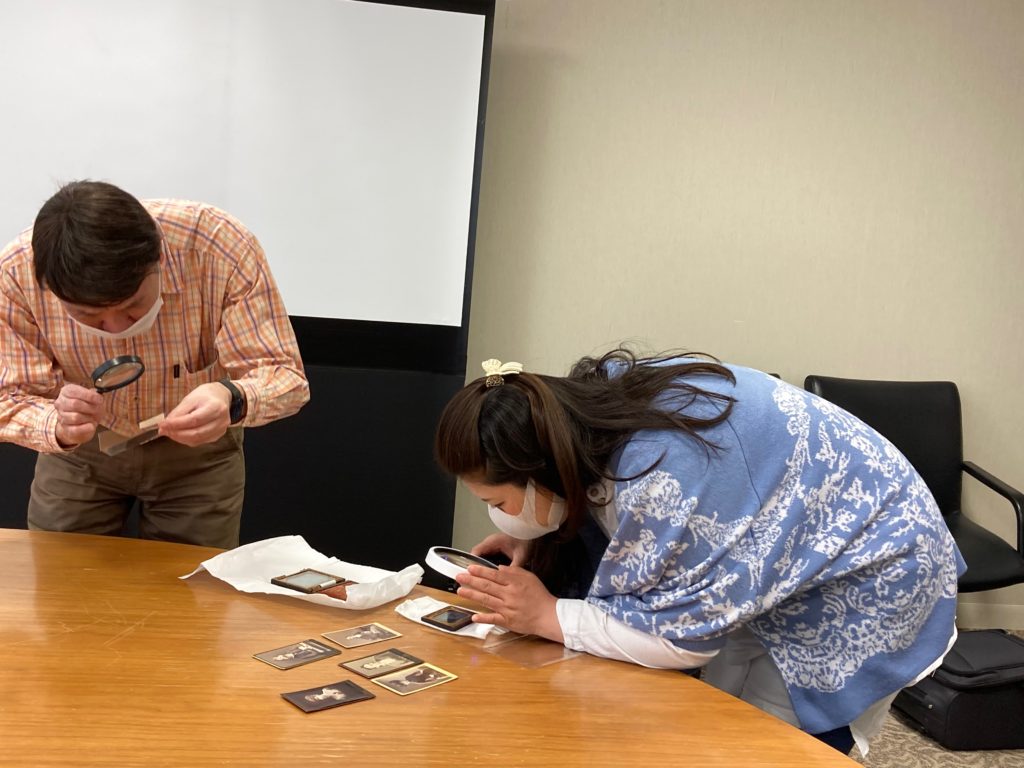

「検定試験を受けるのはちょっと」という方向けには、9月にアンティーク検定講習・3級が実施されます。こちらは検定試験とは異なり、集中講習を受講することで級を取得できるシステムです。全くの入門者でも2日間の講習で取得することができますので、ぜひご受講ください。