2週間前に3級のアンティーク検定講習が開催されましたが、続いて2級の講習が4日間の日程で開催されます。2回の週末で計4日間の講習です。

今回は8名の受講者と、珍しく大所帯になりました。受講者の在住地も半分が首都圏外の方々で、みなさんそれぞれ苦労・工夫をしながら参加していただいています。会場での座学講習が一番満足度が高いとは思いますが、やむを得ない状況で一部オンラインという受講方法でも可能になっています。

2級は、3級からさらに深掘りしてテーブルウェアの歴史について、そしてオークションのdescriptionと呼ばれるオークションカタログの記述やcondition reportと呼ばれるレポートについて、そのための英語も一緒に学びます。

それぞれ鑑定物を鑑定するのですが、今ではインターネットを駆使してかなり正解に近いところまで調べが付くことも多いです。それでもどこに目を付けたらよいのか、どの部分をチェックしたらよいのか、どういう表現が適格なのかをそれぞれ工夫して発表していただきます。

みなさんルーペの使い方などもだんだん板についてきましたよ!

終日座学の日にはランチも一緒に行くのですが、前回3級で偶然行ったところが穴場かつ美味しい、というのでお連れしたところみなさん大満足、そして「次回もここがいい」とのことで、後半の講習会の日も予約を無理やりしてきました(ランチは予約を取らない、と言われていたのですが、ごり押し)!

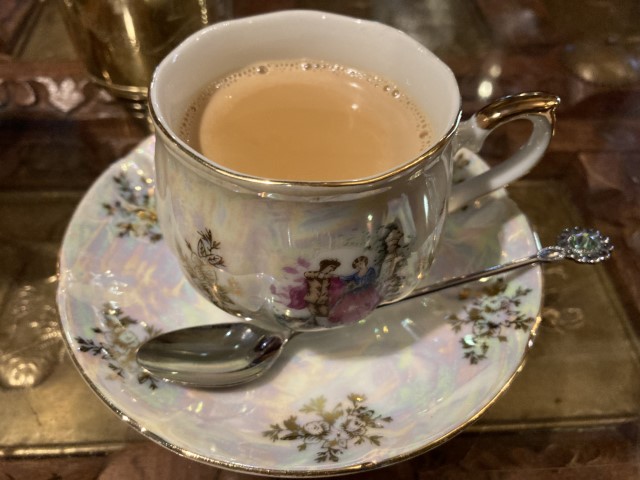

インド料理のお店で、西洋アンティークとは少しテーストが異なるものの店内が非常に装飾的、カップ&ソーサーのコレクションやインドの銀食器がキャビネットに陳列されています。

2日目は午前にモードの歴史をバロックからディオールまで俯瞰します。ちょうど今年の大阪関西万博・フランス館ではディオールが常設展示の特別スペースに設けられていましたね。

午後の外出見学は泉屋博古館東京で現在開催されている「特別展 巨匠ハインツ・ヴェルナーの描いた物語(メルヘン)—現代マイセンの磁器芸術―」を鑑賞、巨匠ハインツ・ヴェルナーの現代マイセンの絵付けを堪能してきました。

そうそう、泉屋博古館のミュージアムショップにも「西洋骨董鑑定の教科書」が販売されていました。

前半2日間の講習が無事終了、後半は11月初旬に開催されます。それまで少し頭の中も整理をしておくことにしましょう。