2022年2月よりスタートした、パリと繋いで新アート・スポットをテーマにした講座「オンライン海外講習」、いよいよ最終回はローアン館、スービーズ館の室内装飾を学びます。

パリ・マレ地区。現在ではファッショナブルな街として、アートギャラリーや最先端のブティック、雑貨店が立ち並び、また夜はちょっと淫靡な雰囲気も漂うゲイの街としても有名ですが、この地区にオテル・パティキュリエと呼ばれる大邸宅が点在しているのは何故なのでしょう。

それは17世紀にまで遡ります。現在のヴォージュ広場と呼ばれている「王の広場」が誕生したのは1601年のこと。それ以来貴族に人気のエリアとなり、多くの貴族がこの地区に本邸を構えました。ところがやがて貴族の人気エリアがフォーブール・サンジェルマンの方へ移っていくと、元々「沼地」とされていたこのエリアが荒んでくるようになりました。1950年ごろには、このエリアはどちらかというと労働者の街だったのです・

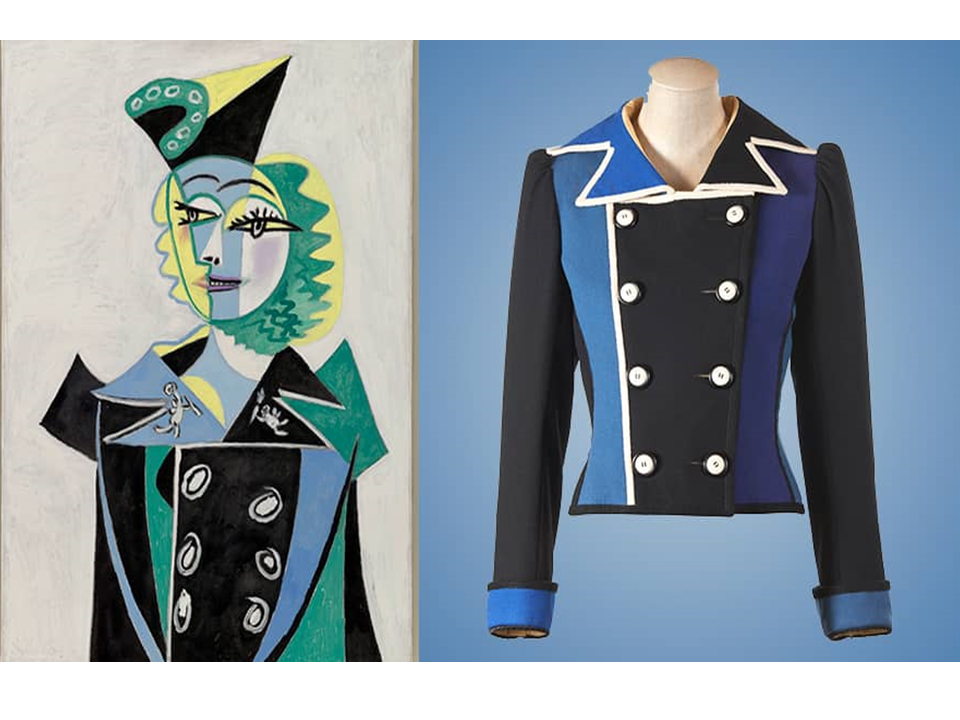

シャルル・ド・ゴール政権下の文化大臣、アンドレ・マルロー氏はこのマレ地区を歴史文化保存地区として蘇らせる政策を取ります。この頃、例えばサレ館はピカソ美術館としてオープンするように、いくつかの館がリニューアルされ、美術館として再スタートを切ります。

今回取り上げた中のローアン館は、かつてパレ・ロワイヤル界隈に存在し1923年に取り壊され保管されていたシャンセルリードルレアンの内部装飾品を移築する計画が1960年代にあったのですが、諸事情により頓挫、そして2015年から6年ほどかけてようやく一部(4部屋)が完成し、その装飾を現在月に1度公開しており、見学が可能となったのです。まだすべての移築が終了しておらず作業が継続中のため、見学は月1度の予約制かつ内部職員と共にしかできませんが、2024年には一般公開されるとのこと。その頃にはもうかつてのように自由に海外を訪れる平和な日々がやってくるでしょうか…。

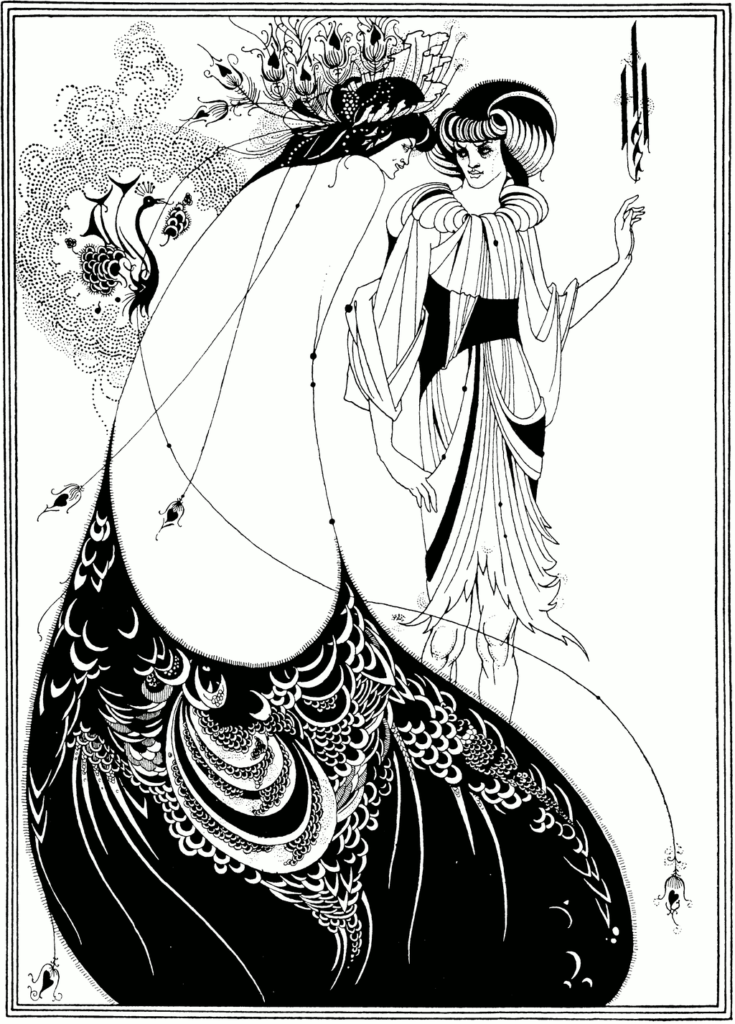

「ロココ」は室内装飾が特徴で、女性の文化とされていますが、この装飾を見るとそのことが頷けます。建物の外観からは想像できない優美で豪奢な装飾の数々、ぜひ現物をこの目で鑑賞したいですね。