11月のAEAOサロン倶楽部は「さようなら原美術館」と称し、惜しくも2020年1月に閉館となる原美術館を訪れました。

最近ではごくごく少人数、数名で食事を楽しんで何らかの見学をする課外型と、もう少し多くの人で一緒に行うお勉強会と、主に2つのタイプのサロンを開催しております。主に気候の良い季節は外に出て歩き、寒さ暑さの厳しい季節は快適な室内でのお勉強がふさわしいかなと思っておりますが、今回で言えば前者を前提としていたところ、なんと受付開始初日で定員が埋まってしまいました。その後も、キャンセル待ちのリクエストがかなりあり、やはり「もう行けない、最後だ」と思うとこの機会に訪れてみたい方も多かったのでしょう。レストラン側にお願いして席数を増やしていただき、キャンセル待ちの方も全員参加することができました。

まずはみなさんで集まって、美食から。よく「隠れ家的レストラン」と言われていても実際は全然隠れ家なんかじゃないことがありますが、今回のお店は本格的な「隠れ家」でした。そのため「ちょっと迷いました〜」という方も。もちろん最近ではGoogleMap様のおかげで、方向音痴組もずいぶん助けられていますね。

外観、内観ともちょっと日本とは思えない素敵なレストランでスパークリングワイン付きのフレンチ・フルコースを頂きます。器、お料理、どれも凝っていて、とても美味しくいただきました。

腹ごしらえをした後の腹ごなしは、御殿山のお散歩。ちょうどこの時間は即位パレードの時間と重なっていて、みなさんTVに釘付けか、あるいはパレードの沿道にでかけていらっしゃったのでしょうか、車も人もあまり通らず、とても和やかに楽しくお散歩を愉しみました。

この界隈は旧毛利邸、旧岩崎邸(現開東閣)、旧益田邸など名だたる名家の屋敷跡地です。これから訪れる原美術館も、昭和13年に建設された原邸、アール・デコからバウハウスの流れを引く、昭和モダニズムの代表的な建築です。

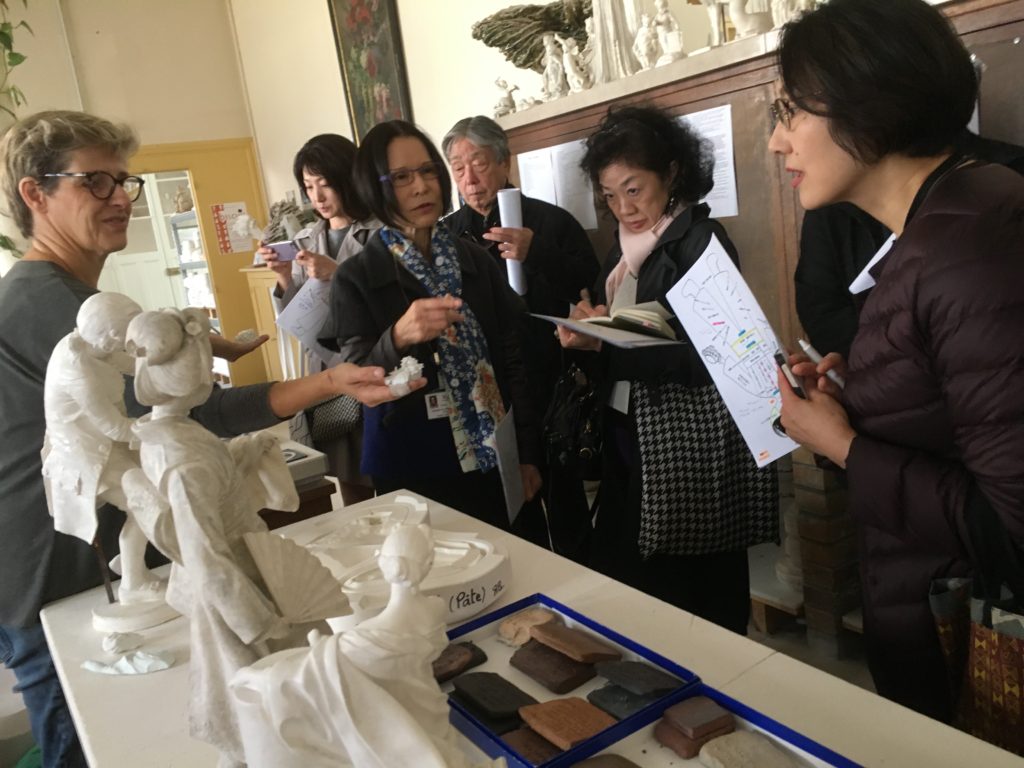

原美術館では、当協会監修者の岡部昌幸先生をお迎えし、先生の大学の学生さんもジョイントしてのガイディングが行われました。ヨーロッパの邸宅美術館などはそのほとんどがかつての貴族の館であり、現在は国なり市なりの所有となっているためそのまま住んでいるケースは少ないのですが、今回庭でのガイディング中に敷地内にお住まいの原夫人にご挨拶されるなど、本当に現役の邸宅美術館としてのライブ感がありました!

最後となる展覧会は「加藤泉−LIKE A ROLLING SNOWBALL」展。

現在美術は今やサイズで勝負という趣向にだんだん移っていく中、原美術館では手狭であったり搬入口が限られていたりバリアフリーに対応できなかったり、色々課題があるということで、改修してこの歴史的建造物の姿・デザインを変えてしまうよりは、と美術館としては閉館されるようですが、この白亜の昭和モダニズムの建物だけはぜひ残ってほしいと思います。

なお、伊香保温泉の近くにある群馬のハラ・ミュージアム アークにて、引き続き現代美術の作品は見られます。