AEAOサロン倶楽部7月の会は、3年越しで行っている「大人の銀座のアート遠足」でした。昨年は9月に、一昨年は8月に、と何故か夏に行っており今年は7月。ただもうこの暑さ、夕方からにしましょうということで午後5時よりスタートしました。

現在の銀座はどこを歩いてもお店の中に入っても外国人ばかり、外国語が飛び交う街になってしまいましたが、これも将来から振り返ると「あの頃は外国人が昼間人口の8割を占めていた」なんていう歴史になるのでしょうか。

というのも江戸時代、一等地は日本橋で銀座は両替の町でした。明治時代に現在の銀座の原型ともいうべき舶来品ショップが誕生し、関東大震災後には「モボ・モガ」「カフェー」の流行が銀座で見られ、第二次大戦後は富裕層のショッピング街として発展します。そして高度成長期に画廊が増え始め、バブル期には300軒もの画廊が銀座に(現在は100軒ほど)。2000年以降は地上階に構えていた画廊が撤退し、海外ブランド店へと様変わり、企業の文化推進活動としてアート・スポットを構えるところが多くなりました。

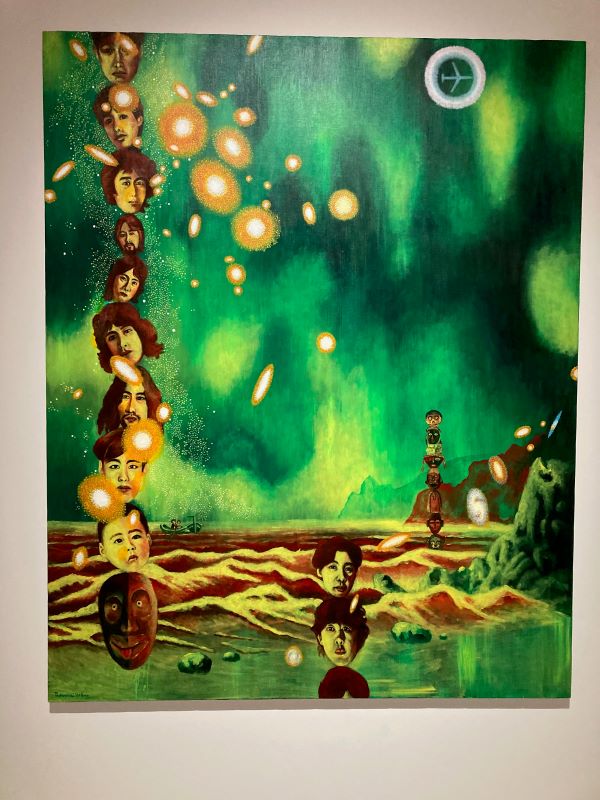

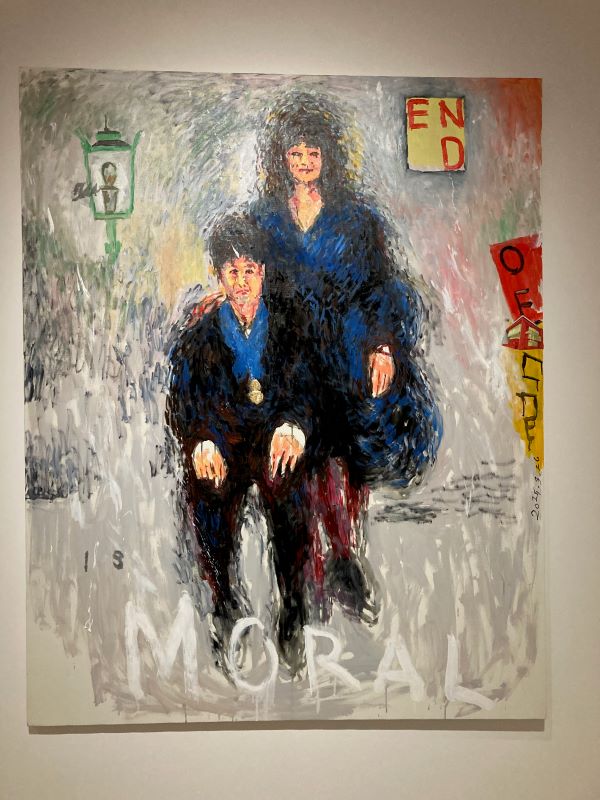

今回訪れたのは3館。まずはGUCCI銀座ギャラリーの「横尾忠則 未完の自画像 – 私への旅」展を鑑賞しました。GUCCI銀座店内の7階がアートスペースになっており、そこで開催されています。予約優先ということで予め予約をして伺いました。

以前行ったエルメスやこの後行くシャネルではこういうアートホールは入口が一般のお買い物のお客様とは別になっているのですが、GUCCIでは店内のエレベーターから上がるので、ゴージャスな店内へドアマンから扉をうやうやしく開けられて、入ります(申し訳ない気分に!)。一流店ならではのそつのないエレガントな対応に、お客がサービス係より劣等な人種であることを感じる瞬間(そこまで卑下することもないですが)。

会場へ入ると、ものすごく広くはないものの天井高もあって広大な空間に入り込んだ気分に。横尾さんの鮮やかでインパクトのある油彩画(一部はシルクスクリーンやアクリル)が目に飛び込んできます。そして前回1970年の大阪万博時の作品『未完の足場』の再現も!

今日は屋上にも上がれますよ、ということで(日によってNGなこともあるそうです)屋上へ、ちょうど上がったときは私たちだけで独占できて、銀座をビルの上から鳥瞰するというなかなか出来ない光景も目に焼き付けることができました。もちろん暑いのですが、スペース内は冷蔵のように冷え冷えなので、水風呂とサウナの効果のようで、気分も爽快に!

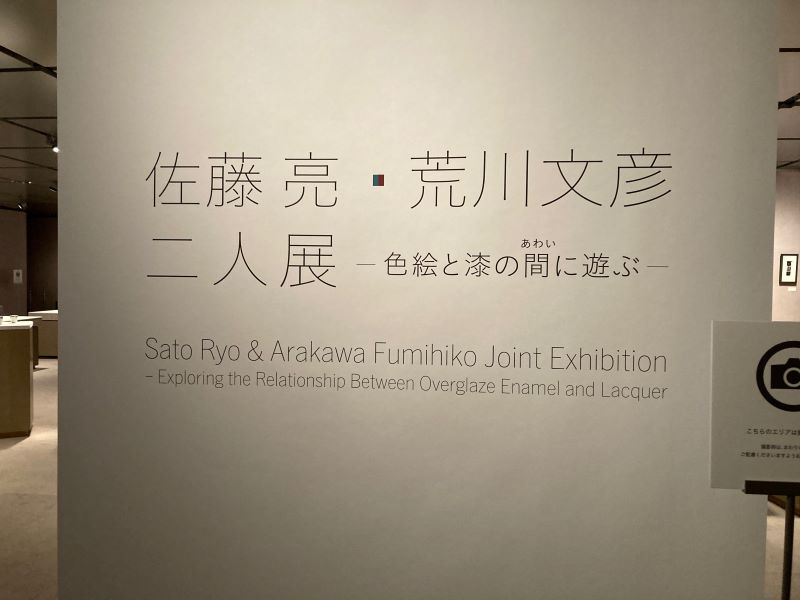

次に向かったのはセイコーハウスホールで開催中の「佐藤 亮・荒川文彦二人展」へ。建物としては和光の中ですが、入口とエレベーターは別にあってそこから上がります。5月に国内研修旅行で金沢に行ったばかりの私たちですが、今回の作家さんはその工芸の町・石川県で制作活動をされています。展覧会は副題が―色絵と漆の間(あわい)に遊ぶ―とあって、色絵磁器と乾漆のモダンなうつわの展覧会でした。

作品は販売品でもあり触ることはできないのですが、会場内のスタッフさんが制作工程や、開けて見ないと内部の文様がわからないうつわなどを開けてくださって懇親丁寧に説明してくださいました。

こちらはプライスも記されているのですが(そのせいか写真撮影は禁止)、作品のクオリティや制作工程からするとむしろリーズナブルに思えてきます。漆の光沢など見ているだけでその高品質さが伝わってくるのですが、スタッフさんは「この仕上げは超絶技巧なんです!でもプラスチックに見えてしまう、その違いを外国の方に説明してもなかなかご理解いただけなくて」と苦笑されていました。和光美術部の企画展、さすがの一流品揃いで目の保養になりました。

次に向かったのはシャネル・ネクサス・ホール。ジャストタイムです。というのも今日は18時から展覧会担当者の作品解説が聴けるというので、うまくこの時間に行けるといいなあと企画していましたが時間通りに到着。しかも水曜日の17時~19時の間はドリンクサービスの日で、見学者にこんな素敵な飲み物を配ってくださいます。

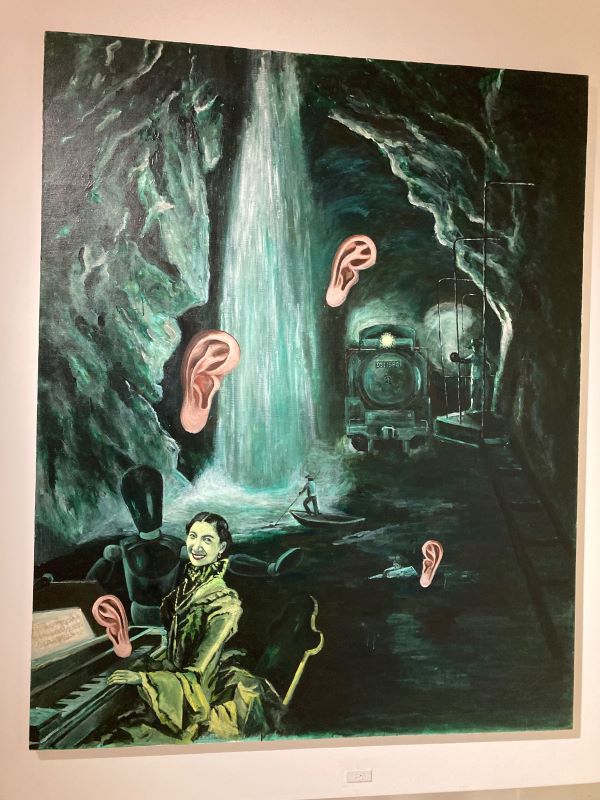

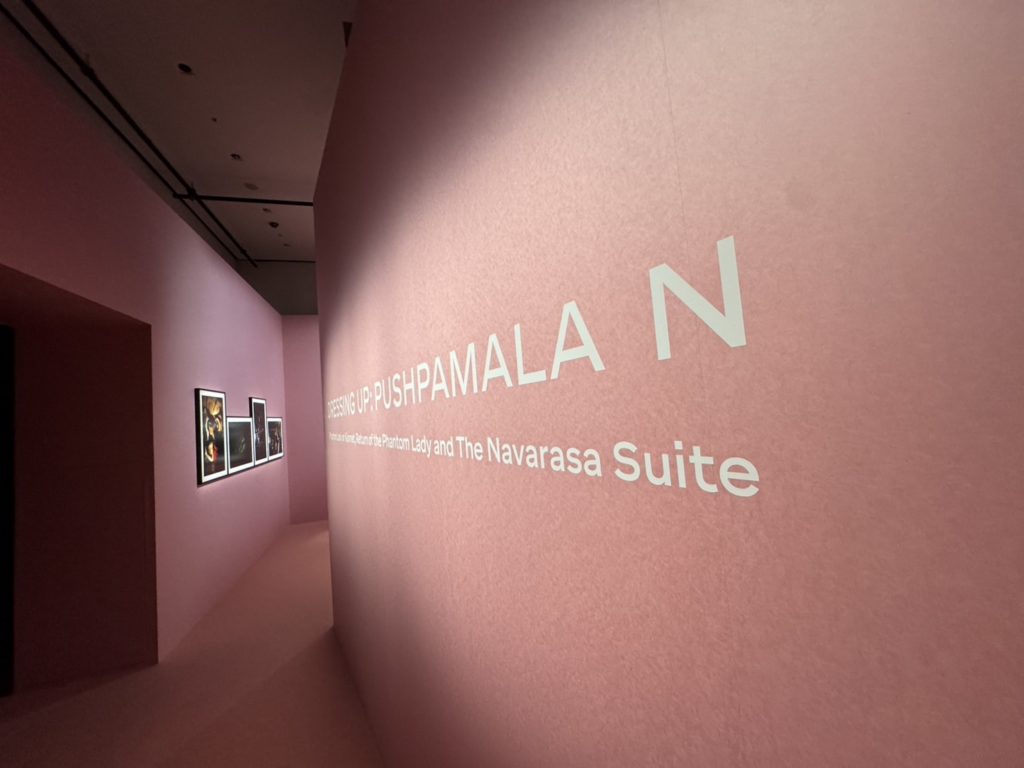

今回の企画は、インド出身の現代アーティスト、Pushpamala N 氏の写真展です。こういういわゆる現代アートは、もちろん鑑賞者が自由な想像で見て感じるものではあるものの、時として脳内が「??」と思考停止してしまうことも多々あるので解説が入るととても有難いのです。担当者さんの熱が入ったのか、たっぷり30分ほど全ての作品について解説をしてくださいました。「フォト・パフォーマンス」という世界、「フォト・ロマンス」とフィルム・ノワールとの影響性、インドという国の映画や写真事情なども一緒に知ると、作品の見かたも変わってきますね。

時間が許せば訪れようと思っていたポーラ・ミュージアム・アネックス、すぐ近くなのですが最終入場時間を過ぎてしまったため今回は諦めて、懇親会のル サロン ド ニナスへ。午後7時からアフタヌーン・ティが、それも昼間と同じ値段でいただけるお店なのです。

昨今のアフタヌーン・ティのブームは凄まじく、もはや高級ホテルでは1万円越えは当たり前、そういえば今回の大阪・関西万博のイギリス館でのアフタヌーン・ティも話題に、というより炎上していましたが、それだけアフタヌーン・ティ文化が日本でポピュラー化してしまったというのも考えてみれば不思議ですね。

このニナスはマリー・アントワネットという紅茶で知られていますが、元々ニナスの前身であった会社はエッセンシャルオイルを抽出する企業でした(当時は工房でしょうか)。ヴェルサイユの宮廷にフレグランスを調達していて、バラやラベンダーをマリー・アントワネットが気に入ってくれたというところから、調合のノウハウを生かして紅茶のフレーバーも作っているようです。

こちらのアフタヌーン・ティはすべて甘系スイーツではなく、セイボリー(ブレゼ・ポークサンド、とうもろこしとフォアグラのキッシュ)がありましたので軽食がてらに、と思っていましたがやはり結構お腹いっぱいに。

みなさんで参院選の評価やら日本の将来やらを語り合いながら、楽しく懇談いたしました。

ご参加いただいた方々、有難うございました。これで銀座のアート・スポットもほぼ全て見尽くしたことになりますでしょうか。尤も展覧会は季節ごとに新しいものが開催されていますから、今後もこれらのアートスポットを頻繁に訪れていきたいと思います。

8月のAEAOサロン倶楽部はお休みですが、イベントを開催、そして9月は江戸東京たてもの園へ。ご参加をお待ちしております。