西洋アンティークは好きなんだけど、和骨董はよくわからない、という人、あるいはその逆で、「洋物はカタカナよく覚えられないんだよね」という骨董大好きコレクター、いろいろな方がいらっしゃいます。でも、ヨーロッパと日本の文化は互いに影響しあい、時には融合されたオリジナルな文化が生まれました。シノワズリーやジャポニスムが西洋で起こったように、日本にも西洋文化が独特の形で入り込んできた時期がありました。

それが、「大正ロマン」とか「大正モダン」と呼ばれていた時期で、必ずしも大正15年間に限ったわけではなく、広く明治末期から昭和初期にかけての、いわゆるハイカラな時代を総称しています。さしずめ日本版ベル・エポックでしょうか。

この時代は、社会的に安定していたわけでも問題がなかったわけでもないのですが(第一次世界大戦、米騒動、関東大震災・・・)、それでも自由を謳歌する文化が花開き、西洋文化の影響を受け、モダンガール(モガ)と呼ばれる人たちが登場しました。

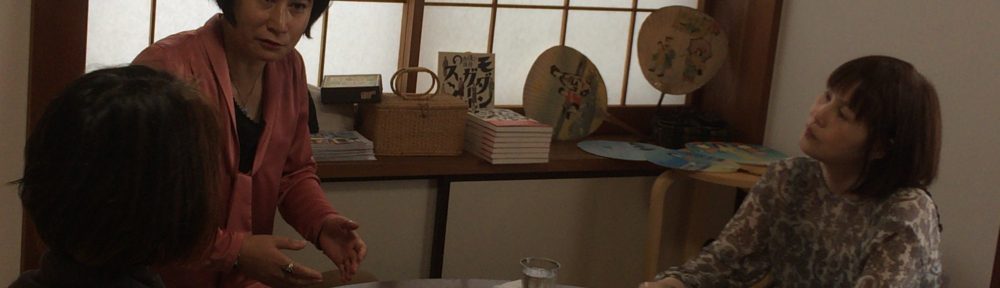

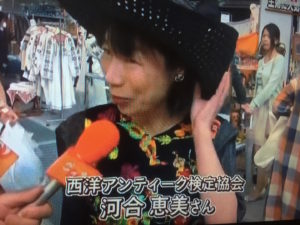

8月のAEAOサロン倶楽部は、まさにそのモダンガールを平成の現在でも実践していらっしゃる、日本モダンガール協會代表の、淺井カヨ先生をゲスト講師にお招きし、『大正ロマンの西洋アンティーク』と題し、前月同様古民家カフェ・藤香想にて行われました。

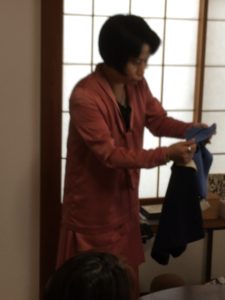

淺井先生は、お召し物からすでに大正ロマン、お化粧や髪型も当時のモガを彷彿させるのですが、それ以外にもたくさんのお品をお持ちいただきました。今から80年ほど前の、蚊取り線香やうちわ、多分日本にこれ1枚しかないのではないかと思われる水着、化粧袋、手動マッサージ機・・・サロン参加者のみなさんは、普段それなりにアンティークを愛でて、生活に取り入れているにもかかわらず、淺井先生のこれらの品にはどれもこれも「おぉぉ!」と狂喜乱舞!

そして、昨年完成したという、小平に建てられた文化住宅についてのお話も、写真を用いてレクチャーしていただきました。電気冷蔵庫ではなく氷冷蔵庫を使用、携帯電話はお持ちでなく黒電話、テレビの代わりに蓄音機で音楽を聴く生活、冬は火鉢で暖を取ります。アルミサッシやプラスチックを使用しないで木枠で作られた窓や、タイルを使ったお風呂、竹で作られた物干し竿・・・これはもう興味津々です。

ティータイムの懇親会では、もういろいろな質問が出るわ出るわ、わたしたちは100年前の日本のことを、こんなにも知らなかったのだ、とあらためて思いました。

本日は、大正百五年八月二十六日、本当に楽しい会でした。