いよいよ明日は第2回アンティーク検定の受験日です。

東京のお天気は、残念ながら雨模様の予報ですが、少し涼しい分、頭も働きますよね!?

これまでの対策ブログにざっと目を通し、あとはリラックスして、受験に臨んでいただければと思います。

今回3級を受験し、目出たく合格された方は、次回是非2級にトライしてみてください。

2級を受験し、目出たく合格された方は、次回、初の1級の検定が行われますので、是非初代合格者となっていただきたいと思います。2級に関しては、一部合格という制度もありますので、今回合格された一部科目については、以降2回分の再トライ時には免除合格となります。

3級と2級の間には、やはりそれなりの知識・レベルの差があります。

これは、他の検定試験、例えば英検なども同じで、英検3級を履歴書に記載しなくても、英検2級なら履歴書にも書けますよね。つまり、3級は、アマチュアとして「知っている」と言えますが、2級になれば、プロとしても通用するレベルの最初の級と言えるでしょう。

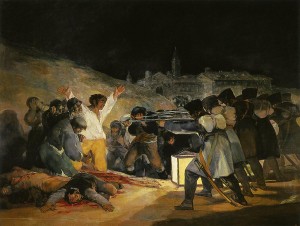

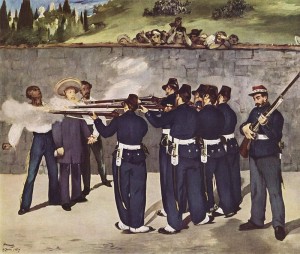

2級以上の級は、西洋アンティークを正しく理解するために、基礎となる「西洋美術史」、そして、ヨーロッパで実際にアンティークを買う際に、アンティーク商とコミュニケーションができるための「外国語(英語またはフランス語)」、現在の市場はどうなっているのかを把握している「現代時事アンティーク」の科目が加わります。主軸である「西洋装飾美術工芸史」も、やはり専門的になります。

しかし、日本には多くの有益な書物が存在し、「西洋美術史」に関しては、こういった本を1冊通読すれば、答えられる問題ですので、それほど難しくはありません。類似試験で美術検定というのがありますが、こちらは時代も古代から現代まで、また西洋美術史だけでなく日本美術史も含まれ、難関な試験です。この美術検定よりは、範囲が狭い分、易しいと言えるでしょう。

「外国語」については、語学能力を問うものでは一切ありません。たとえば、オークションカタログに記載されている言葉がわかるかどうか、それもごく基礎的なものです。この写真はフランス語のオークション・カタログですが、86のTravail françaisというのは、「フランス製品」であり、89のTravail Italienは「イタリア製品」ということ、circa 1960とあるcircaとは、「約」という意味、このようなごくごく基本的なことです。

オークション・カタログ

「現代時事アンティーク」は、初回の受験者の方も、最も難しい!と悲鳴をあげていましたが、これこそ普段からちょっとだけアンテナを張って、美術雑誌や美術マーケットに関するニュースを目にしていれば答えられる問題にしています。

そうはいっても、検定試験公式テキストのような参考書が存在しない中で(3級には当協会編「公式ハンドブック」があります)、どうやって勉強してよいのかわからない、という方もたくさんいます。

そのために、いくつかのカルチャー機関にて、対策講座を実施していますので、これらの講座を受講し、その中で一緒に学ぶという方法もあります。

この度、対策講座を一定時間数以上受講した方には、2級以上の検定につき、免除資格を設けることになりました。たとえば、アンスティチュ・フランセ東京で「フランス・アンティークの世界と鑑定」を20時間以上受講した方には、外国語・フランス語の科目は免除合格となります。これは、フランス語を用いたアンティークの授業を、フランス語の映像などと共に学んでいますので、受講された方は、そこで理解した、とみなされるためです。

詳細につきましては、本日更新しました、公式認定校のページをご覧ください。

それでは、明日の受験、どなたさまも万全を期して臨まれますよう!