前々回のblogでは、フランスにおける古美術・骨董品の表現方法が法により規制されていることについて、お話しました。

これらの法は、売買の際に規制されるということで、ただ「フランソワ・ブーシェを持ってるんだよ」と友人に自慢しても、もちろん罪にはなりません。ほら吹きでお縄になったらかないませんからね・・・。

さて、その売買の際に、FACTURE(請求書)と並んで、水戸黄門の印籠のごとく存在するのが、CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ(鑑定書、と訳されることが多いですが、ほんもの証明書というニュアンスがある)と呼ばれるもの。

鑑定書が付いていれば何となく信用できそうですが、さて、この鑑定書ってどんな機関の誰が発行していてどういう保証があるのでしょう。

パリ最大のアンティーク・古美術品競売場であるドルーオー会館の周りには、実に多くのオークショニア(commissaire-priseur)、鑑定士(expert)の事務所があり、また競売会社 SVV (Société de Ventes Volontaires)があります。そして、どこでもなぜか「評価額鑑定無料」を意味する、Estimation gratuite という看板が掲げられています。

なぜ、評価額鑑定が無料?鑑定士はどうやって収入を得ているのでしょう?

まず、この「無料」は、あくまでも評価額を口頭で伝えるのみ、の鑑定です。

つまり、文章は一切起草しません。従って、責任も保証も何もありません。

「そうだね、これね、1000ユーロくらいでしょうかね、売り立ててみたいとわからないけどね」といった回答が、この評価額無料コース。

もちろん彼らはプロの鑑定士ですから、その品を自分の競売会社で取り扱ってみよう、これは高値で売れる、というものがあれば、青田買いします。「お売りになるんでしたら、是非うちで。次の競売日はいついつですから・・・」と言って、積極的にその品を預かりたがります。(最終的に、その競売会社を通して売り立てを行う場合は、鑑定料は無料になります。もちろん、売れたら規定の手数料を彼らに支払うのですから、彼らも儲かり、一石二鳥。)

しかし、一般人が「おばあちゃんの家にあった、もしかしたら、お宝かもしれないもの」を持ち込んでも、真剣に鑑定してくれるケースは稀、大抵は「大事にしてください」で終わってしまうのでは、と思います。(フランス語で、C’est charmant (素敵ですね)と言われたら、そういう意味です。)

いや、しかしこれは価値のあるものなのだ、あるいは保険をかけたいから、ちゃんとした書面による鑑定書がほしい、ということになれば、それは有料コース。無料なんかでは全然ないのです。

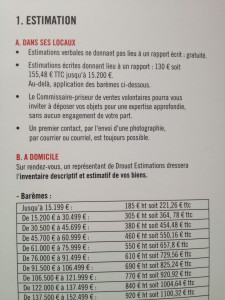

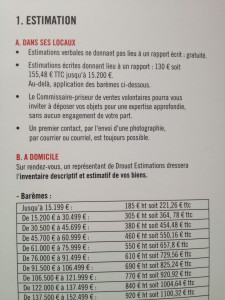

では、おいくら位かかるのでしょう。Drouot Estimations のパンフレットによれば、このように書いてあります。

評価額(持ち込みの場合)・・・130ユーロ(税抜き)—15200ユーロまでの品の場合

以下、評価額に応じて、鑑定料が上がっていきます。

ダイヤモンドかもしれない、と思って持ち込んだものがガラス玉であったとしても、アール・ヌーヴォー時代のブローチだと信じてたら新作(あらもの)だったとしても、130ユーロ+20%の付加価値税はかかってしまうわけです。

持ち込めない家具や美術品の鑑定を呼んで行った場合は、さらに出張費も加算されます。

書面による鑑定書は、もちろん法に従った記載方法で表現されますので、万が一記載に誤りがあれば、鑑定士がその責任を負うことになります。

フランスのオークショニア(競売吏)、鑑定士についての資格試験などは、追々お話していくことにしましょう。