まだまだうだるような暑さが続く日本列島ですが、夏が終わったら、「勉強の秋」の季節。あらたに何か始めよう、という気になっている方も多いのではないでしょうか。ヨーロッパでは、新学年が秋からスタートすることもあって、新しく習い事を始めるのも、この季節ですね。

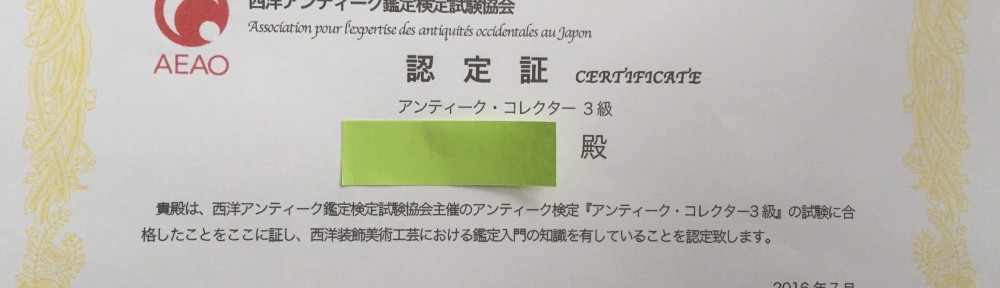

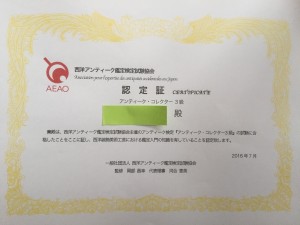

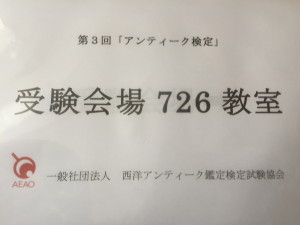

さて、次回第5回アンティーク検定の要項が発表になりました。試験日は、12/4(日)。4ヶ月後には、この暑さから、暖房を入れている季節になっているんですね・・・。

要項パンフレットは9月初旬より、各関係機関へ配布の予定です。また当サイトでも要項を発表しています。(第5回アンティーク検定のお知らせ)

ときどきお問い合わせがあるのですが、「何を読んで勉強したら受かりますか?」という質問、これはなかなか主催者泣かせの質問です。

巷によくある検定試験と名のつくものは、教科書があって、そこから7割は出題されます、という形式でしょうか。日本人は小さいころから、英検をはじめ、こういう教科書ありきの検定試験の形式に慣れているので、何かないと不安だ、という気持ちはとてもよくわかります。最難関とも言われる司法試験でさえ、六法全書という、(すべてを暗記し、詰め込むにはものすごい労力を必要としますが)教科書が存在します。

しかし、当検定試験は、記憶力や、知識を詰め込むことに重きを置いていません。

ある人が日仏両国で運転免許を取得し、日本の運転免許の学科試験は「知識」であり、フランスの運転免許の学科試験は「理解」だ、と言った人がいます。

わたしたち日本人は、運転免許を取得したら、外に出て運転をします。何十年も安全運転で、交通法規を守っているドライバーはたくさんいますが、そういう人たちから、「今、もう一回学科受けても受かる自信がない、あれは前日に丸暗記して覚えるものだから」という声が聞こえてきます。

こういう知識詰め込みの試験をする意味は果たしてあるのか・・・運転免許や司法試験は国家資格ですから、ある程度仕方のないことかもしれません。でもアンティーク検定は、民間資格であり、趣味をより楽しめるという目的で存在しています。

もちろん最低限の知識は、何事にも必要です。本を読むには漢字や熟語の意味を知らなくてはいけないように、大河ドラマを見るのに、江戸時代とはいつのどういう時代だったのかを知らなくてはいけないように。18世紀中頃のアンティーク工芸品を理解する場合、18世紀の中頃とはどういう時代だったのか、世の中のトレンドはなんだったのか(どんな様式が流行っていたのか)、それは後世、どんな名称で呼ばれるものなのか・・・そんな基礎知識を避けて、アンティーク工芸品を理解することは、ちょっと残念です。

さて、それではアンティーク検定の準備はどうしたらよいのでしょう。

次回からのブログで、各級別にお話していきましょう。