今年の検定試験要項でご案内していますように、アンティーク・コレクター2級の検定試験は今回第11回が最後となります。次回以降、2級を取得するにはアンティーク検定講習を受講する必要があります。

この変更についての理由をご説明したいと思います。

第1回よりアンティーク・コレクター2級の試験を実施してきましたが、4科目すべてにおいて合格基準の70%程度の正答率をクリアする必要があります。

西洋美術史、これは類似検定試験の「美術検定」などがありますが、概ねレベルとしては同等で、西洋美術史の通史を1冊読んで理解すれば答えられる問題がほとんどだと思います。重箱の隅をつつくような問題やひっかけ問題は出題されず、素直な問題が出題されています。

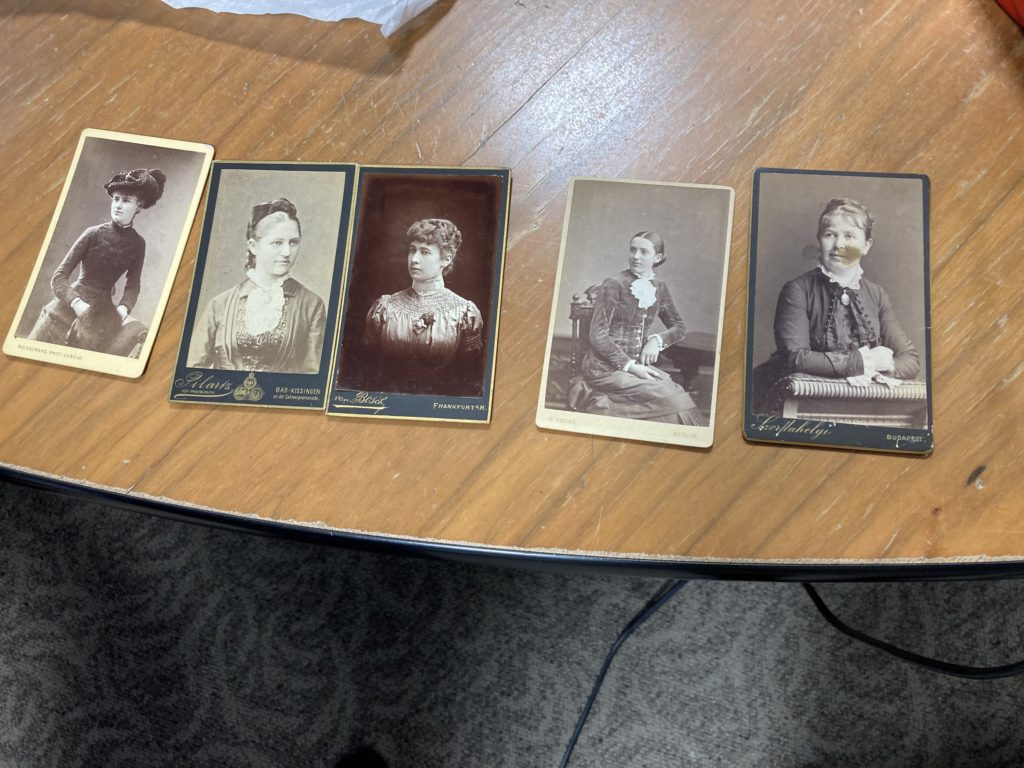

西洋装飾美術工芸史につきましては、従来体系的にまとまった書籍がありませんでした。ガラス、陶磁器、銀器、モード、ジュエリー・・・それぞれの分野での専門書は存在していましたが、1冊でわかりやすく解説されている本は日本語の出版物では存在しておらず、イギリス人アンティーク専門家ジュディス・ミラー氏の著書『Antiques Detective』が2018年に「西洋骨董鑑定の教科書」として翻訳出版されたのを機に、本書を検定試験のテキストとしています。しかしながら本書は辞典的な書籍でもあり、なかなか一人で読み解いていくのは難しく、外部のアンティーク講座などを受講していてもこの科目で合格基準点をクリアするのは容易ではないようです。

外国語(英語またはフランス語)は、言語としての外国語能力を問う試験ではありません。西洋アンティークに携わるものとして、アンティーク業界での最低限の語彙とその意味がわかるというのが指標になり、内容としては西洋装飾美術工芸史の一環です。英語とフランス語を選択制にしているのは、イギリス・フランスがアンティーク二大大国であり、多くのアンティーク・ディーラーがこれらの国で買い付けを行なっていること、文献がこのどちらかの言語で書かれていることが多いこと、公開オークションの頻度がアメリカ、イギリス、フランスで高いことなどによります。外国語の単語を2つ選んで、日本語に訳し意味を説明する問題では、得意なものを選べるとはいえ、アンティーク業界でその言葉の意味を勘違いして理解している例なども目立ちます。

現代時事アンティーク、この科目は4科目の中で最も取得点数が低く、従って合格基準値も低く設定されることが多いのですが、それでも難しいという声がよく聞かれます。基本的にはアートの話題に関して常にアンテナを張って、また展覧会などに足を運んでいれば、1年以内に話題になった時事ネタがほとんどですので難しい問題はあまりないのですが、それでもグローバルに目を向けてチェックしているのは、その業界で仕事をしていない限り大変なことかもしれません。また日本で話題になった有名な展覧会が巡回しない地域もありますので、情報キャッチを常にしていないとなりません。

このように、4科目の中でも西洋美術史以外の科目は独学が一般に困難であり、またこれこそが本検定試験の他との差別化でもあるのですが、大学受験生でもない限りねじり鉢巻をして試験に臨むというのも大人にとっては簡単ではないでしょう。

当初から2級以上の受験に際し、海外研修に参加した場合は西洋美術史以外は合格免除とする免除規定がありました。これは海外研修に参加することで、その研修プログラムに概ね3科目が包括されていることや研修参加という積極的なモチベーションを加味し、評価されているからです。

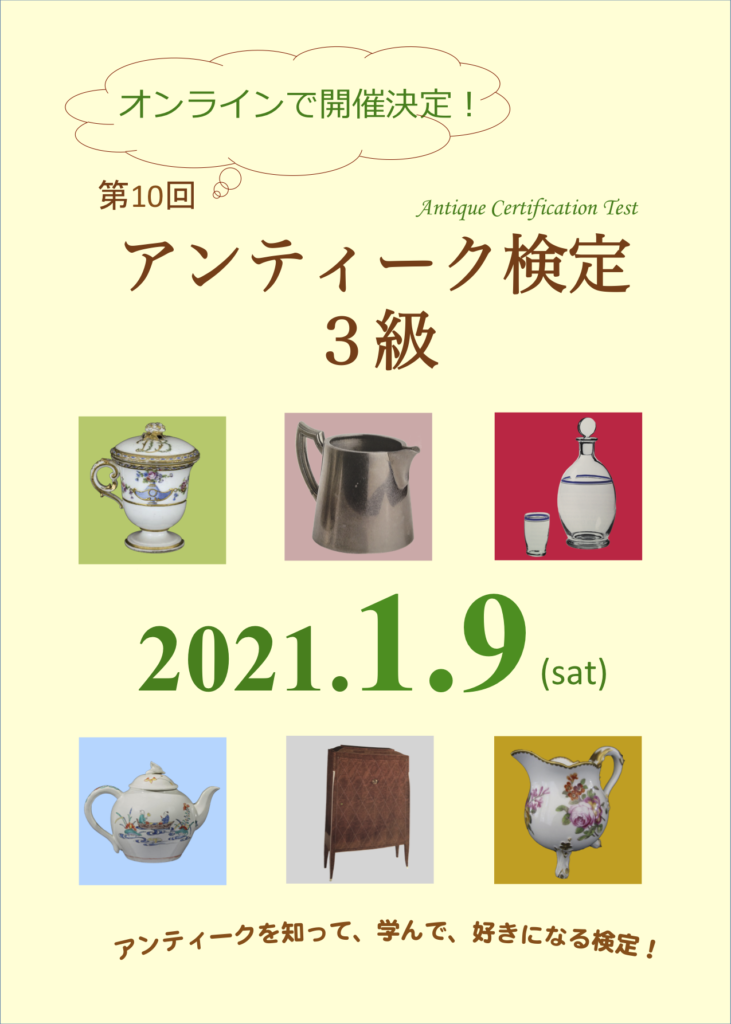

しかしながら数日とはいえなかなか海外に研修に行く機会は誰にでもあるものではないでしょう。アンティーク・コレクター3級は独学で受験して合格した方も、2級はなかなか受からないため、興味はあるのに受験は止めてしまうケースも出てきました。3級は受験者数も、また合格者数も毎回増えていく一方でしたが、2級の受験者数はなかなか伸びません。1級は2級を合格していないと受験できないため、「興味はあるのに」上位の級を諦めてしまう方が増えてきました。

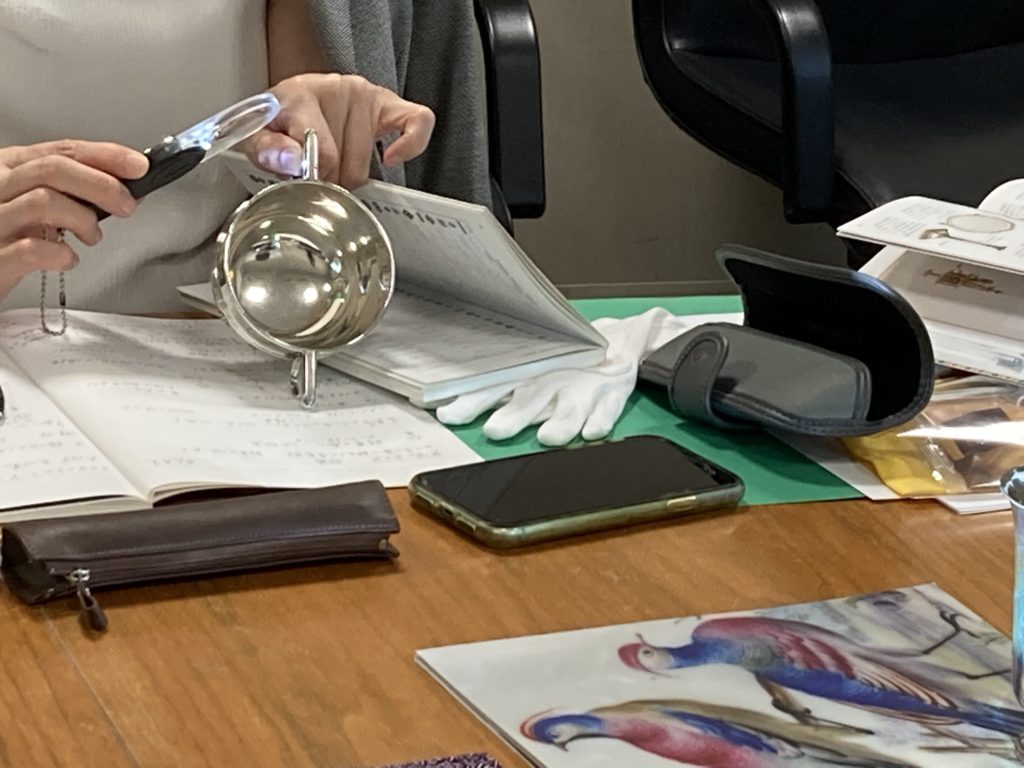

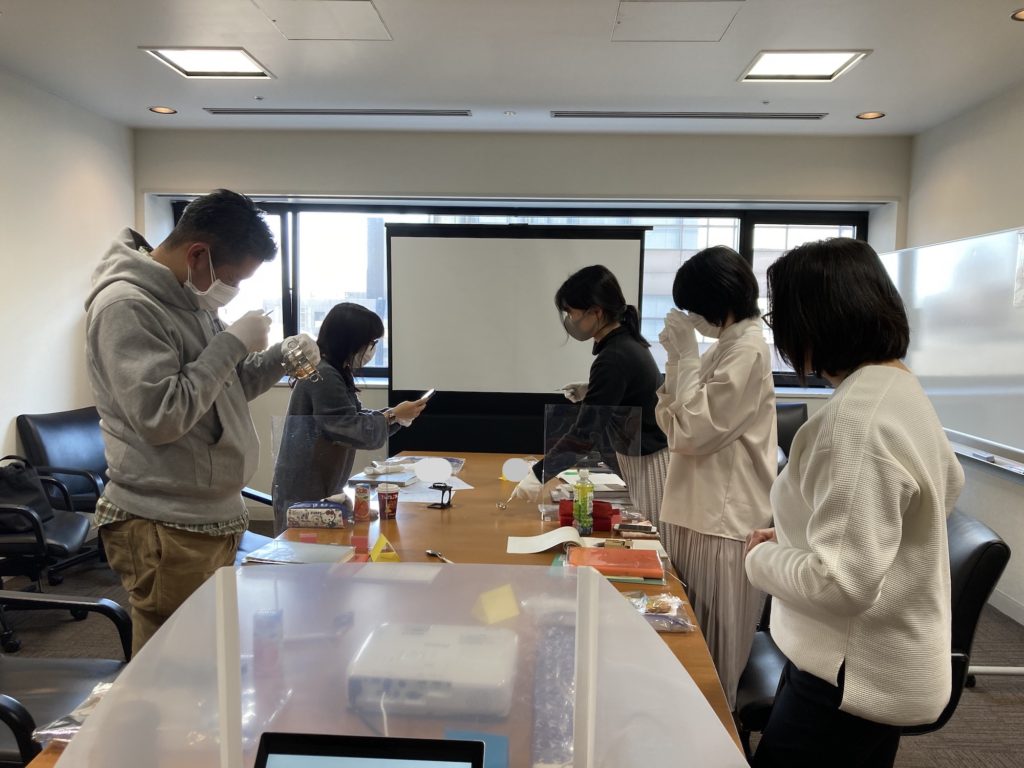

そこで2018年より、検定試験と並行して検定講習をスタートいたしました。試験で合格しても講習で修了しても同等の級が取得できるというシステムで、3級は2日間6単位、2級に至っては4日間12単位の集中講習です。講習も8割以上出席する必要があります。また2級の講習を受講する際には3級を試験で合格しているか講習で修了している必要があります。講習をスタートしたところ、「試験ではなく、講習で理解して級を取得したい」という方が結構多いということがわかりました。中には週末ごとに地方から講習会場の東京に上京して受講された方もいらっしゃいます。やはり大人の習い事の世界は、ただガリ勉して筆記試験を受けて級を取得するのではなく、学んで理解してステップアップしていきたい、そのための時間や費用の捻出は惜しまない、という希望が多いのではないかと思います。

検定講習は、コロナ禍の2020年からはオンラインでも受講できるようになりましたが、それまでは会場に集まり、みなさんで親睦を深めながら、また懇親をしながら楽しく行なってきたこともあり、好評でした。そして講習で2級を取得した方は、その後の1級を受験し(1級は試験のみです)、合格されている方が非常に多いです。1級と2級には知識の量やレベルの差はなく、2級がインプットを着実にできているかを問うのに対し、1級は2級で培った知識をアウトプットする能力を問う試験です。2級を講習でマスターした方々はその後のさらなる学びを経て、何度かの挑戦でほとんどの方が最終的に1級のアウトプットができるようになっていきます。

以上のような傾向もあり、2級の検定試験は今回第11回を持って最後とし、以降は要望の多い検定講習に一本化いたします。2級を一部合格されている方々は、ぜひ今回の機会に受験し、合格されることを期待しています。