第9回アンティーク検定試験の結果の通知を行いました。今回あらたに合格された方、おめでとうございました。今回は初のオンライン試験ということで、並並ならぬ苦労や不安もあったかと思います。そのような中での合格、喜ばしい限りです。

「アンティーク検定試験」につき、級ごとのレベルに関して、お話しましょう。

3級は「目標:西洋アンティークに関する入門的な知識を持ち、コレクションを楽しめる」とあります。具体的にはどのようなことを言うのでしょうか。たとえばお店の人に「バロック風」「ロココスタイル」「ヴィクトリアン」「アール・デコ」と言われて、それがいつの時代の、どのような特徴を持ったものかわかるでしょうか?「これはボーン・チャイナです」と言われ、それが何を意味するのかわかるでしょうか?「このシャンパンフリュートは高いですよ、クリスタルですから」と言われ、クリスタルの定義がわかるでしょうか?3級の入門知識とは、このようなものです。特に体系的な学問としての装飾美術を勉強していなくとも、少しはこの世界のことが普通の人よりもわかる・・・といったレベルです。

現に大学生の場合、知識ほぼゼロのまま4月から西洋美術史や西洋文化史といった授業をスタートして(今年は5月にずれ込んだ大学も多かったようですが)、例年6月末〜7月初旬の検定試験を受験するわけですが、2ヶ月あまりでなんとか基準点の60%をクリアできる学生さんが輩出されていますので、少しだけ「お勉強」をがんばれば合格も夢ではありません。

ところが2級となると、ぐっとグレードが上がります。大抵どんな検定試験でも同じですが、3級と2級の差は結構あります。日本で幅広く普及している検定試験の一つに、公益財団法人・日本英語検定協会が実施している「英検」がありますが、英検3級が中学卒業程度、英検2級が高校卒業程度、となっています。文科省の統計によりますと高校の英語授業時間数の合計が3年間でだいたい1500時間くらいですので、英検3級合格後に英検2級を合格するのに、そのくらいの勉強量が必要となります。これが3級と2級の差と言えるでしょう。

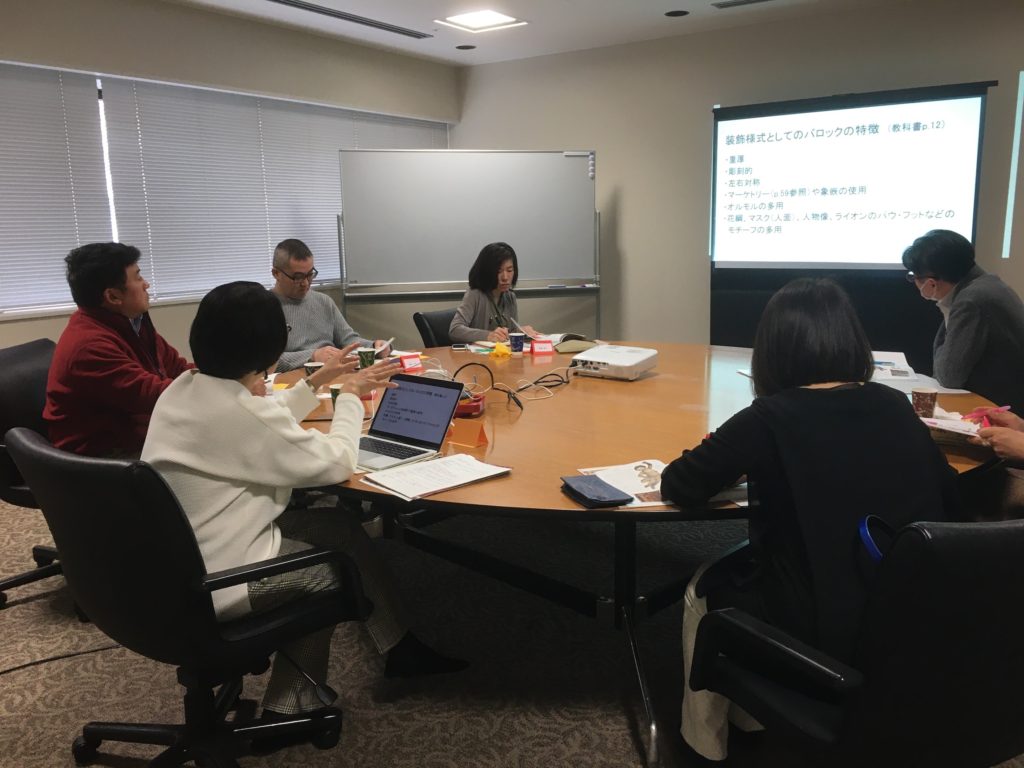

アンティーク検定試験も、2級は科目数も4科目となり、そのすべてで基準点を満たす必要があります。これが「目標:ヨーロッパの人々が一般に知っている装飾工芸美術の流れやスタイルを理解し、主な工芸品について、知る」に該当しますので、3級を合格して、すぐに2級を受験してもなかなか大変なのが現実だと思います。マニエリスムにどんな作家がいましたか? アイリーン・グレイが好んで使用していた家具の資材は何ですか? サイズの表記で縦横高さの順番は美術図録やオークションカタログではどのような順序で表示しますか? 京都市京セラ美術館の新館長にして建築家は誰ですか? このような問題が出題されます。

2級以上の試験は、海外研修参加者の場合3科目が免除合格となる優遇制度がありますので、それを利用して西洋美術史だけ受験して合格するパターンがあり、これですと西洋美術史は書籍も多いですし、問題も時系列的に出題され、奇をてらった問題や引っ掛け問題はありませんので、真面目に美術史の通史を1冊理解できれば合格はかなり近くなります。

一方ですべての科目を受験する場合、1回で合格する受験者はかなり少なく(元々学芸員の資格保持者であったり、大学で専門に美術史を学んでいた人などはこの限りではありませんが)、アンティーク講座を1年、2年と受講し続けて、2年越し3年越しで合格、というパターンが一般的でしょうか。この4科目のうち、独学で勉強できるのは西洋美術史、そして美術市場や展覧会情報などにアンテナを常に張っていれば比較的わかるのが現代時事アンティークですが、西洋装飾美術工芸史、外国語(これは外国語の試験というよりは、やはり西洋装飾美術工芸史の一種です)となると、勉強の仕方もわからないし、本もないし・・・となってしまうのが現実でしょう。参考文献は紹介してはいますが、各分野毎にさまざまな視点での書籍はあるものの、なかなかまとまったものはありません。

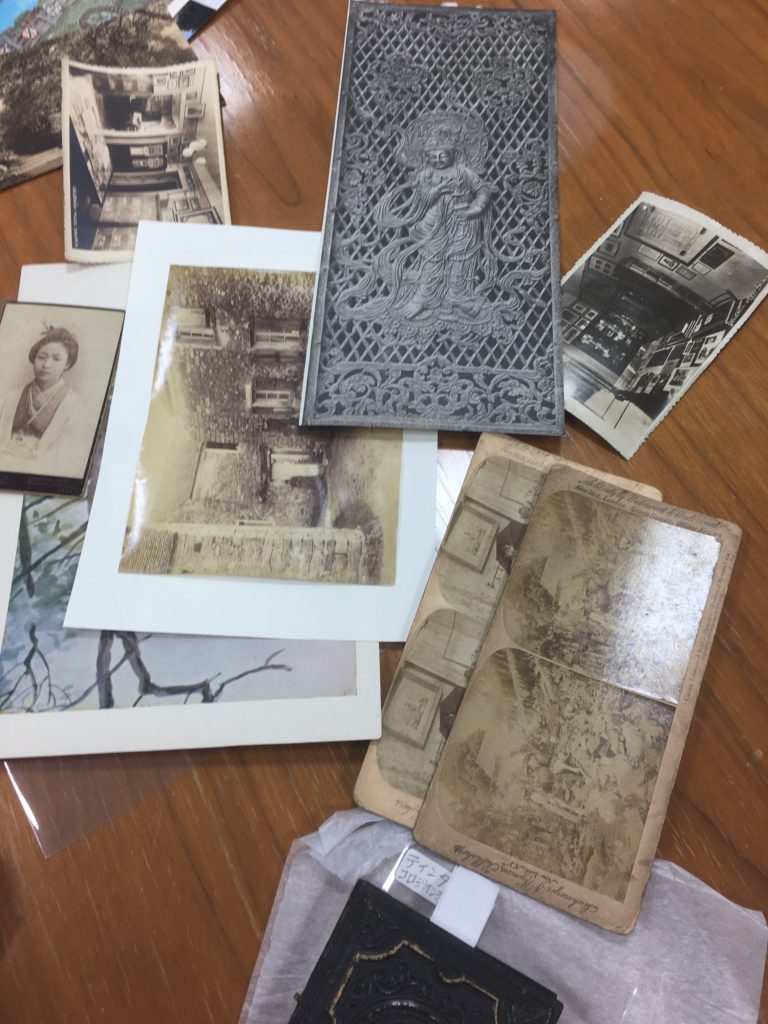

本協会のAEAOサロン倶楽部や、代表が務めるアンティーク講座などでは、まさにこの「勉強の仕方もわからないし、本もないし・・・」といった分野を主に扱っておりますし、本協会主催の海外研修も、普通にはなかなか学ぶ機会のない西洋装飾美術工芸史にフォーカスした研修を行なっていますので、独学ではなかなか習得できない部分を補完しています。

また、合格となるためにはすべての科目の基準点をクリアする必要がありますが、1科目でも基準点に達した場合、一部合格として、次年度再挑戦に限り、その科目が免除されるシステムを採り入れています。これは通訳案内士などの資格試験も同様のシステムですし、1次試験と2次試験が存在する試験では、1次試験合格者で2次試験が不合格であった場合、1度だけ1次試験が免除されるという資格試験があり、当検定試験もチャンス拡大に向けてこのようなシステムを採用しています。

2級は1つの「壁」ではありますが、2級を合格すれば、知識の習得は完了です。というのも1級は2級以上の知識が求められるわけではなく、1級の「目標:ヨーロッパにおけるアンティーク市場の現代事情や傾向を把握し、また多様な工芸品の知識や歴史をより深く理解する」は、アウトプットの力が試されるからです。

1級の試験に合格した人は、みな声を揃えて「2級の方が難しかった」と言います。それは2級までがひたすら幅広く知識を習得するエネルギーが必要なのに対して、1級はそれらの知識を自ら披露してアウトプットする作業であり、試験では設問を選択して回答できるからです。

もともとこの世界が好きな人が受験する試験ですから、絵画でも工芸品でも自分の好きな分野、得意なジャンルがあり、試験ではそれらを選んで回答すれば合格に近づきます。ただ日本では自ら表現する機会があまりなく、与えられたものを答える、という試験が一般の学校教育ですので、その視点をチェンジする必要はあるでしょう。

なお、試験が苦手、大人になってまで試験なんて受けたくない、という大人の資格試験希望者のために、3級と2級は「検定講習」も並行して実施しています。どちらも集中講習で、8割以上の出席が必要となりますが、緊張せず、学びながら資格を取得したいという人にはこちらの方が向いています。週末を丸々講習に充てるのと、少人数制講習のため費用もかかりますが、確実に級は取得できます。また検定講習のレベルは検定試験のレベルと同様です。

今回の検定試験で惜しくも基準点に足りなかった方、合格のためのアプローチは色々ありますので、どうぞこれに懲りず再トライしてみてくださいね。