本日のAEAOサロン倶楽部は、一昨年の第3回アンティーク検定の1週間前に行った直前対策勉強会の会場、東京・旗の台のカフェ・ルヴァンにて行いました。

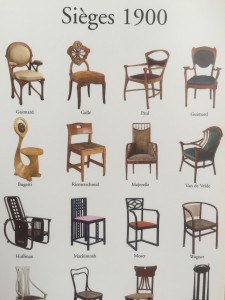

サロンのタイトルは、「ドームとガレ、アール・ヌーヴォーの美しきガラスたち」。一見どうということのない、聞いたことのありそうなタイトルですが、実はかなり珍しいのです。お気づきの方はいらっしゃいますか?

そう、「ドームとガレ」なんです、「ガレとドーム」ではなくて・・・。この二大巨匠の作品を語るとき、大抵の表記は、ガレの方が先。でも、今回は「ドームとガレ」、というのも、コレクターであり、今回のナビゲーター講師の堀内氏が、最も魅せられて、毎日眺めていたい、と思う作家ナンバーワンはドームであり、ドーム・コレクションをとても充実させているからなのです。

ガレももちろん収集されているのですが、なぜガレよりもドームなのか?堀内氏曰く、「ガレは自分にとっては難解で、秘められた哲学が重苦しいと感じるときがある、たとえば、花瓶の表側に写実的な開花のモチーフがあっても、裏側にはしおれた花のモチーフが描かれている、お茶の間に飾って毎日眺めるには、ちょっとテーマが重い、その点ドームには、心を安静にさせてくれる安らぎの美がある、純粋に美しいと思う」と。

今回はお持ちのコレクションのうちの半分程度を、カフェ・ルヴァンにお持ちいただき、まずはガレとドームに関する講義。19世紀後半の社会的背景から、実際に買い付ける際のノウハウ、ガラスの製法まで、多岐にわたるたっぷりした内容です。そして実際にコレクションを参加者のみなさんと一緒に眺め、手に取り、どっちがガレでどっちがドーム?なんて鑑定ごっこをスタートすると、ほとんどの方が当てられました!やはり理論よりも、モノを目の前にして見ていくうちに、みなさん鑑定眼が養われるのですね。

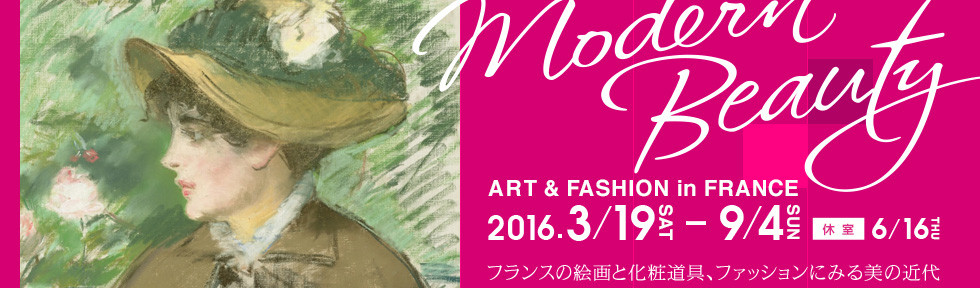

シフォンケーキでのティータイムと、3月に行われるパリ&ナンシー海外研修の説明会が後に続き、11月の晩秋の季節の中、早くも初春のナンシーを夢見る心地になってきました。ナンシー派美術館でのガレ、そしてナンシー市立美術館でのドームのコレクションが待ち遠しいですね。