今日は現在開催中のアカデメイアの教会見学の日でした。見学地は千代田区西神田にあるカトリック神田教会、聖フランシスコ・ザビエル聖堂を見学し、聖堂内のしつらえについて学ぶべく実際に訪れてみるという実施講座です。

当初の予定はカフェでレクチャー+見学でしたが、前座として参加者一同でランチ。神保町といえばカレーですが、古書店街から少し離れた界隈で美味しそうなスープカレーのお店を見つけ前日に予約、ここはカスタマイズがすべてにおいて(辛さ、スープの味、ご飯の量、トッピング…)できるシステムで、それぞれ自由に選んでみました。といっても初心者の「微辛」を選んだ人が多かったですね。野菜たっぷりのスープカレー、なんだか健康食のような気がしてきました!?

ランチ後のカフェではレクチャーと共に持ち寄った銀器の刻印鑑定会や7月に行われる国内研修の話などにも花が咲き、お腹もお喋りも満たしたところでいよいよ神田教会へ。

日本で最初に聖フランシスコ・ザビエルに捧げられたこの教会は1874年(明治7年)の創設です。歴史を感じますね。明治29年に建立された聖堂は関東大震災で失われましたが1928年(昭和3年)に再建、現在では登録有形文化財に登録されています。

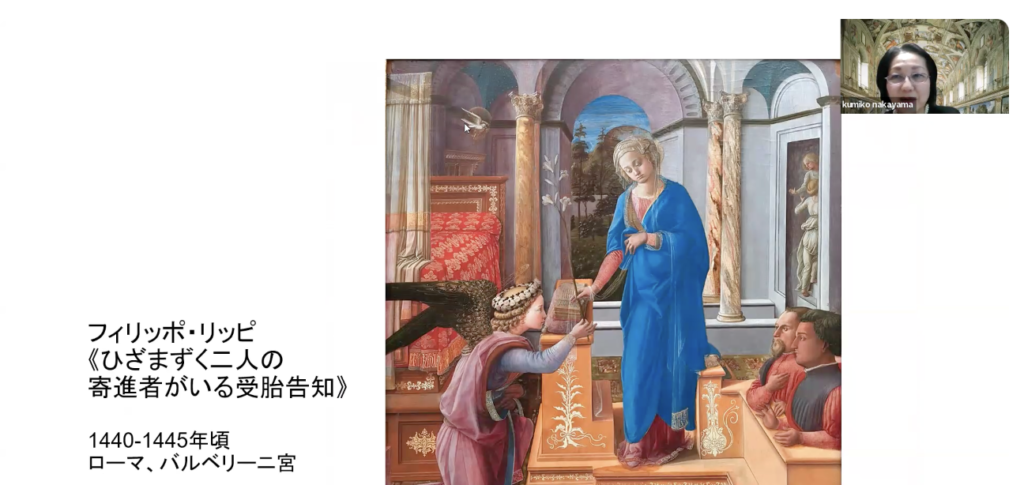

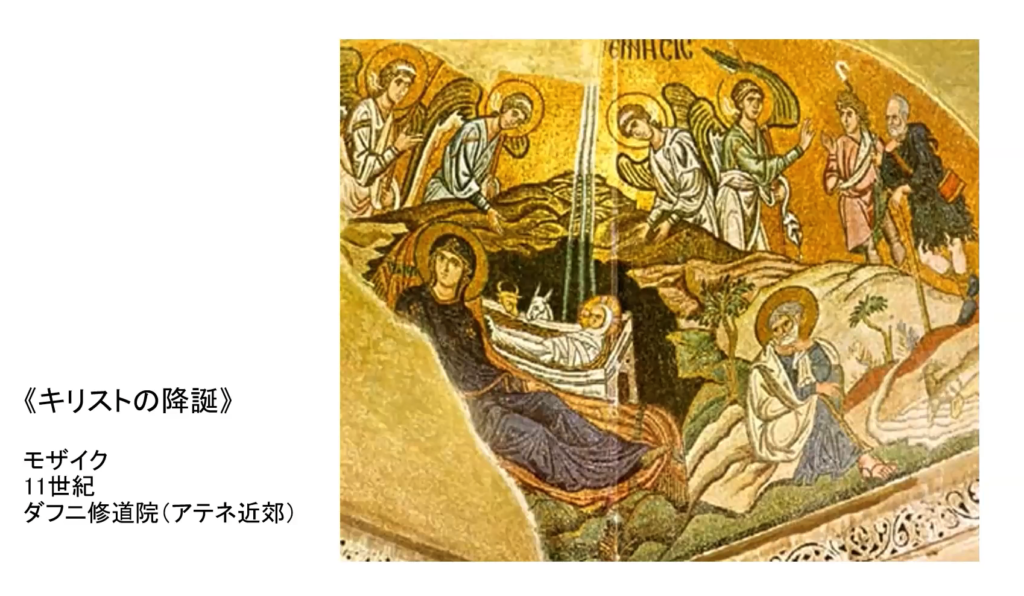

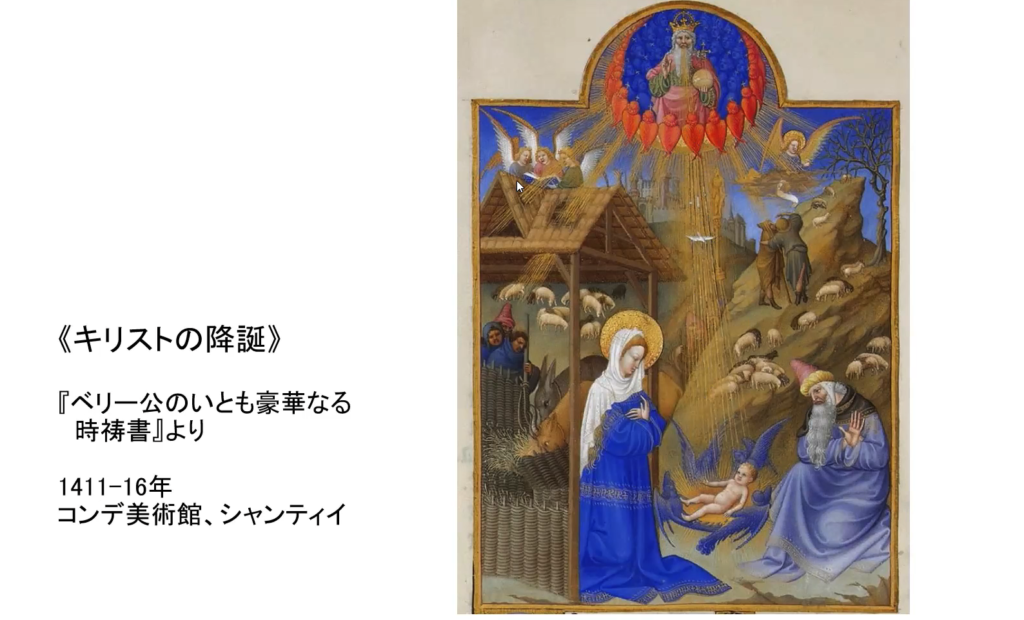

当然ながら教会内部の写真撮影はできませんが、美しいステンドグラスの窓はしっかり目に焼き付けることができました。中山久美子先生の資料はステンドグラスの場面の解説付きですので、資料を見ながらさまざまな聖書のシーンを追っていきます。アダムとエヴァの楽園追放、マギの礼拝、受胎告知、イエスの埋葬、最後の晩餐…かつて聖書を「読めない」人々にもお話がわかるようにステンドグラスにおはなしを描いていたということがよくわかります。

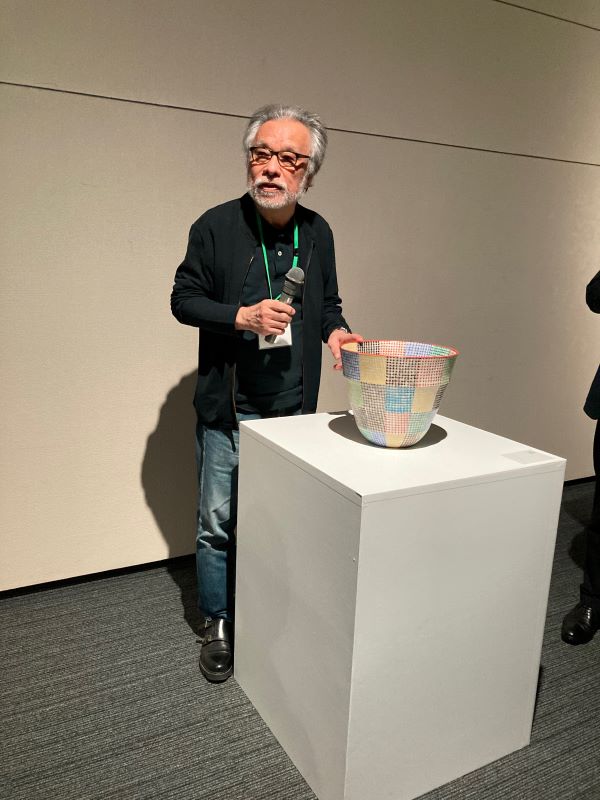

その後、みなさんで東京美術倶楽部にて開催中の「工+藝 KO plus GEI 2024」展を見に行きました。

高級美術商がその会員であり敷居が高いとされている東京美術倶楽部ですが、一般公開されているこの展覧会は誰でも作品を鑑賞することができ、また作家さんを交えてのギャラリートークも開催されているとあって、覗いてみたところ作品もギャラリートークも期待を大きく上回る体験でした。

また国内の茶道名家家元が利用する済美庵にて御茶をいただくという機会にも恵まれ、美術館ではガラスケースの中に入るような高級なお茶碗でお点前をいただき、お庭も鑑賞できてハッピーな気分に。

東京美術倶楽部を出たら東京タワーも見られて、とても充実した1日でした。中山先生、ご準備や下見、有難うございました。来月は「博士たちとの議論」から「キリストの奇跡」まで、ですね。