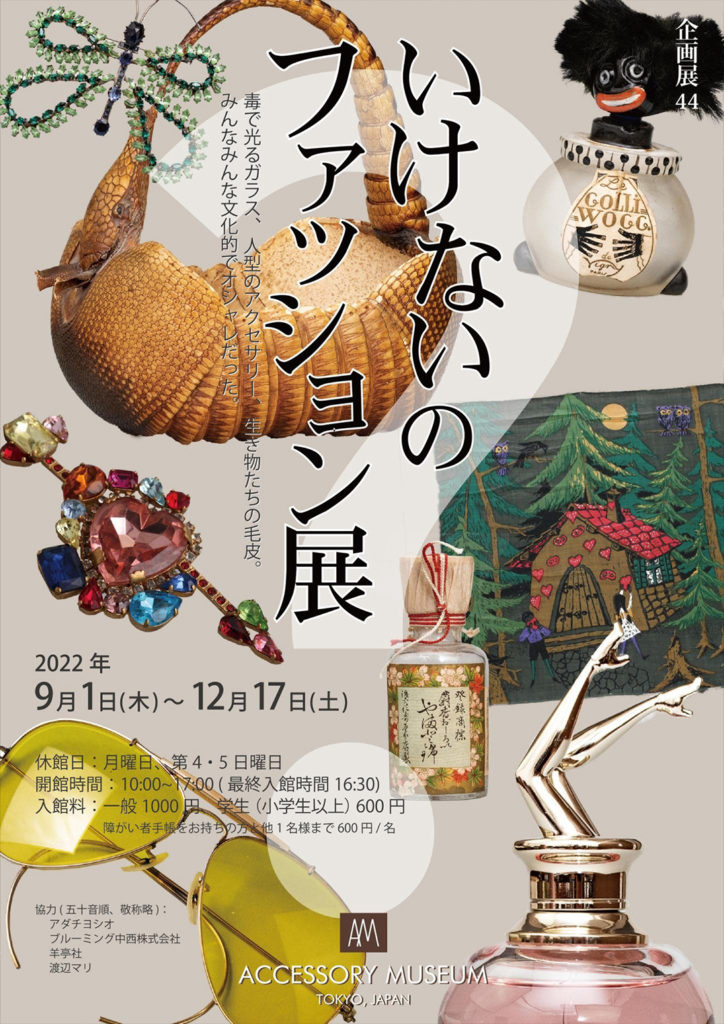

12月のAEAOサロン倶楽部は、アクセサリー・ミュージアムで開催中の「いけないのファッション展」に合わせ、みなさんでちょっと「いけないオシャレ」を楽しみつつ、美味しいものをいただき、19世紀ヴィクトリアンから現代に至るまでのアクセサリーを鑑賞する会を実施しました。

リアルファー(動物の毛皮)は、人類が手にした最も古い防寒着であり裏地や襟に使用される機能衣料として必需品でした。しかし現在は技術の発展から豪華な装飾としての役割が大きくなり、動物愛護やエシカルな観点から世界中のブランドに使用廃止宣言を出す動きが広まっています。

一方、代用として使用されるフェイクファーも賛否両論です。近年エコファーとも呼ばれるようになりましたが、材料がアクリルやポリエステルなどの生分解されにくい化学繊維である事から環境への影響が懸念されています。

<以上、アクセサリー・ミュージアムのHPより>

価値観というのは本当に場所や時代で変わるもの。同時に美の価値もその時代や場所で大きく変わっていきます。つい半世紀前までは美しい毛皮をまとった女優さんは普通に存在していましたし、極寒地区では毛皮の帽子で耳まですっぽり覆わないと人は外を歩けないほどの気温です。

さて、私たちかつて妙齢の(!)女性陣は、ファーがもたらす暖かさや華やかさを多少なりとも経験した世代です。今ではさすがにそんなものを堂々と身につけて闊歩するのは気が引けるものの、すでにもう衣類にされて取り返しのつかなくなってしまったものに対して廃棄すべきか最後まで使用すべきか、考えるところです。

この展覧会ではこのような「いけないアイテム」を何かしら身につけてくると割引になるということで、みなさん(フェイク)ファーのマフラーやバッグ、動物柄のアクセサリーといった小物をさりげなく身につけて集合しました。

ランチは中目黒で評判のお店、ビストロ・ボレロにて。ランチは土日しか営業していないので前から予約していましたが、当日はもう満席でした。どのお料理も美味しく、かなりボリューミー。そしてシャンパンと同じ値段のノンアルコール・スパークリングワインをいただいたのですが、まるでワインをいただいているかのごとく、ちょっと脳がほどよく酔ってくるという不思議なドリンク。美術館までは若干距離がありますので、腹ごなし&酔い覚まし(?)にちょうどよい運動です。

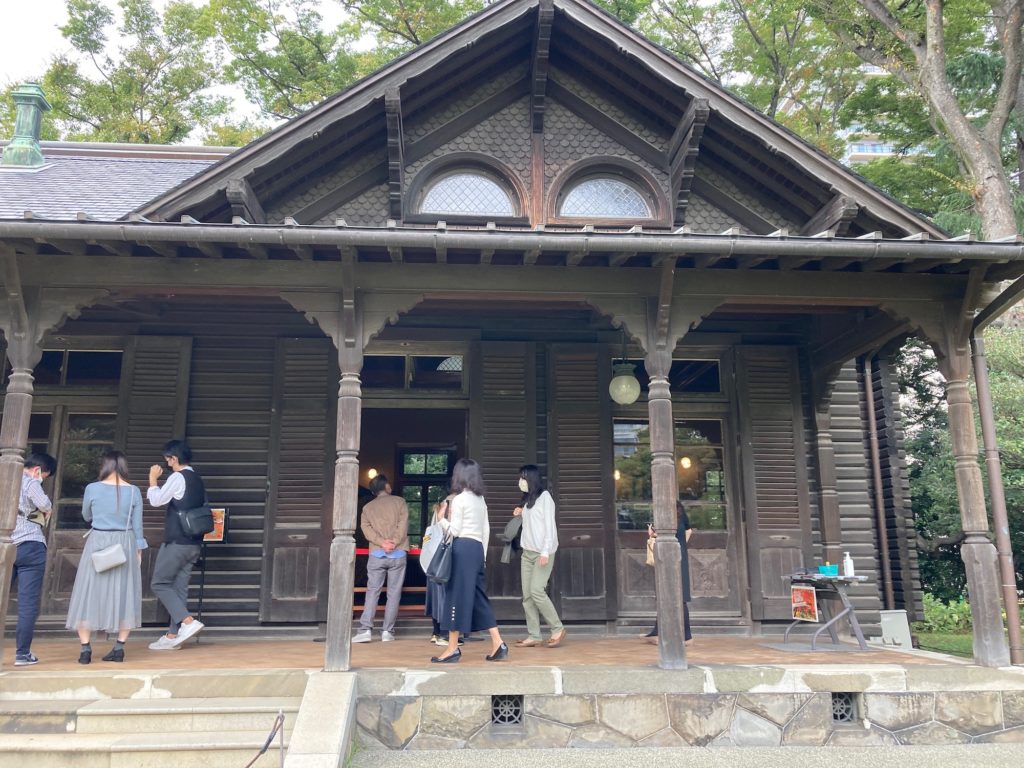

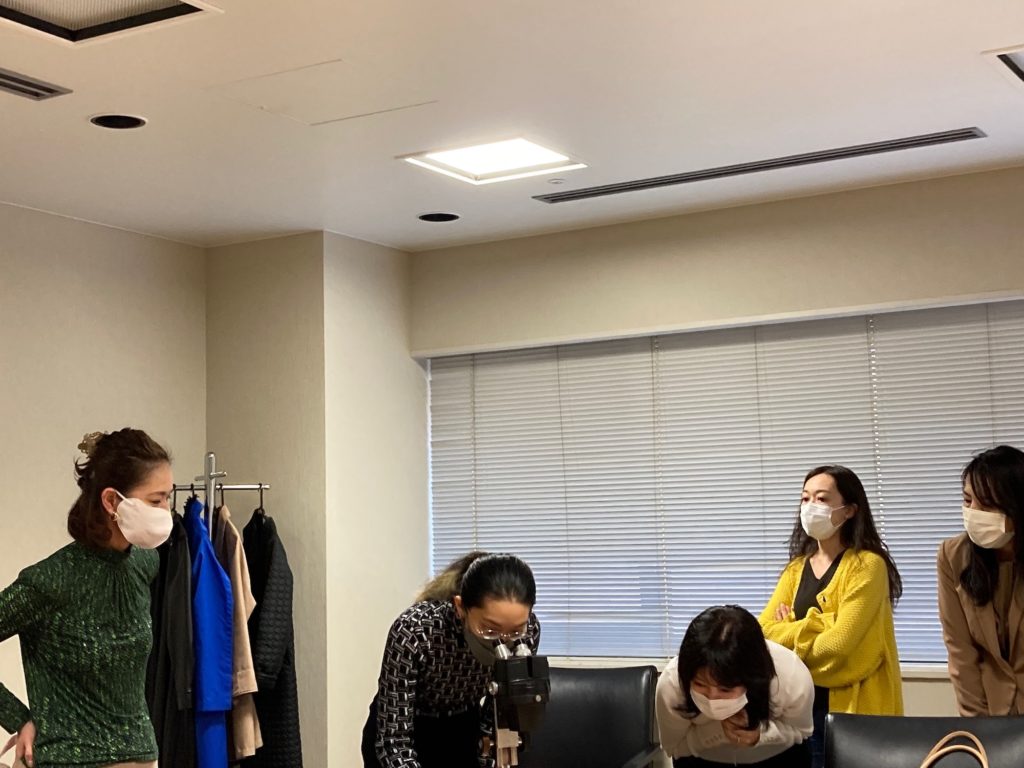

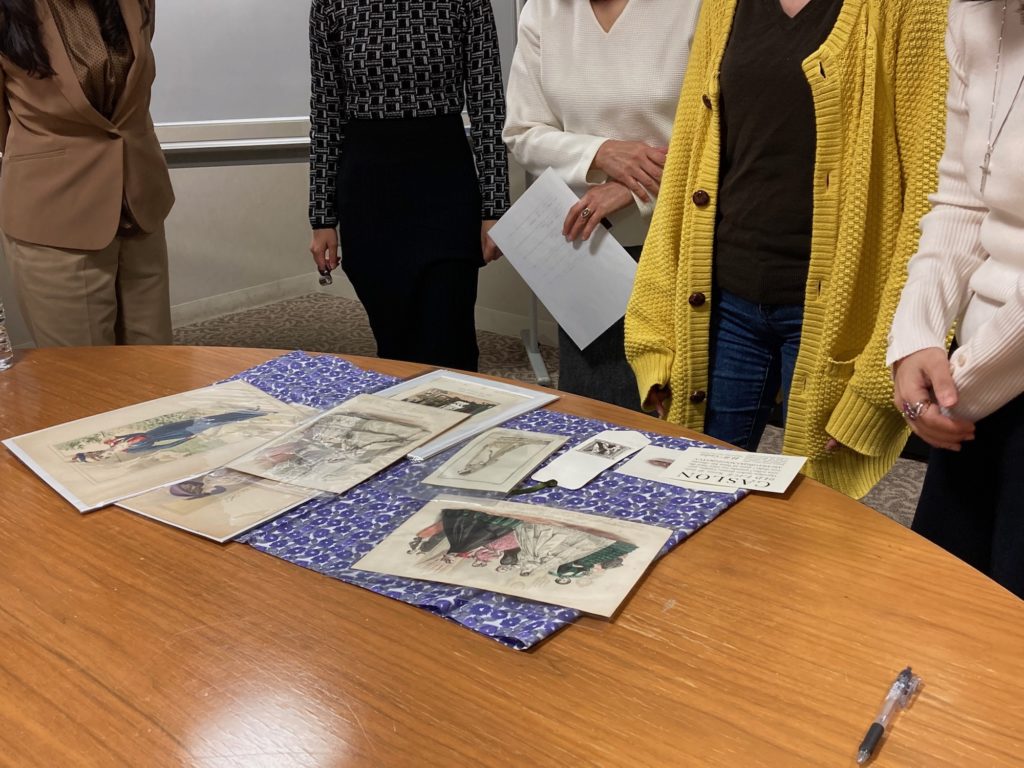

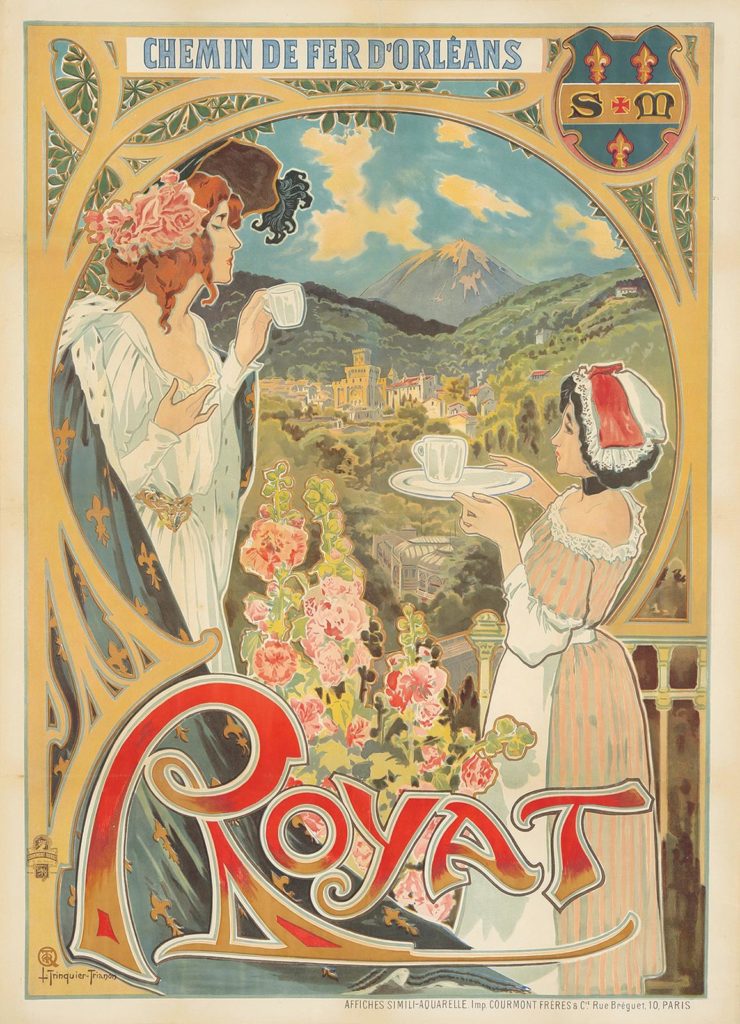

閑静な住宅地にあるアクセサリー・ミュージアム。趣味の良いコスチューム・ジュエリーがヴィクトリアン、アール・ヌーヴォー、アール・デコ、オートクチュール、プレタポルテ、アヴァンギャルドと時代別に展示されている常設展と、今回の「いけないのファッション」企画展、両方とも鑑賞できます。

失礼ながらそれほど知名度があるわけでもなく、また決して便利とは言えないアクセスにも関わらずとても多くの鑑賞者がいらしていました。中でも比較的若いカップルがいたのは微笑ましい限り。「昔の人ってオシャレだったんだね~」という声を嬉しく聴かせていただきましたよ!

2022年のAEAOサロン倶楽部、なんとか無事終了いたしました。2023年1月は29日(日)に、エメラルドの原石を見る!というゴージャスな会でスタートする予定です。どうぞお楽しみに。