年に2回行われていますアンティーク検定講習、2級の前半の部が3/26-27に行われました。今回の参加者は第8回で3級を講習で修了した方々で、今回の2級を無事終えれば7月の検定試験1級に挑戦できます。1級まで最短で臨める理想的なコースですね。

第1日目は、まずいきなり「鑑定アトリエ」からスタート。クリスティーズのオークションカタログに記載されているdescriptionと呼ばれる記述、これを1つ1つ紐解いていきます。オークションカタログには出品物をどのように言語化して表現しているのか…現在はIT化が進み、デジタルカタログも3Dになっていたりで、現物を見にプレビューに行けなくても出品物を自宅からネットで確かめることができます。少し前まではカラー写真入りのカタログが制作されていましたが、更に時代を遡ると文章での記述のみ。ところがその時代から現在に至るまで、鑑定士が行う記述の方法は変わっていません。つまり必要な情報を言語化して表現する、それが鑑定なのです。

鑑定というと本物か偽物かの真贋を判断する、または評価額をつける、と思われがちですが、鑑定士の仕事はそれだけではありません。

今回は、目の前に置かれたプレートとカップ&ソーサーの鑑定を行い、発表する過程でなぜそう鑑定したのかの根拠までも含めた、濃い鑑定アトリエとなりました。そして今回のお土産は20世紀中頃のスージー・クーパーのボーン・チャイナのデミタスカップ。講習会はこのように鑑定物をお土産でもらえる特典もついています。

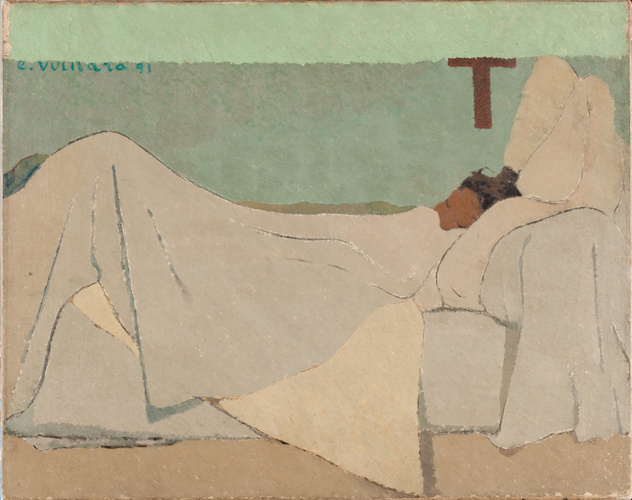

午後は西洋美術史500年分を2時間で、という集中ゲリラのような美術史講義。西洋美術史はみなさんもちろん興味があり勉強された方も多いのですが、あらためて通史を学ぶと繋がっていなかった点と点が繋がる、そんな講義の直後に試験問題をやってみるとちゃんと解けるようになります。

2日目の午前はオンラインにて現代時事アンティーク。現代時事というと現代アートと思われがちですが、決してそうではありません。現代すなわち同時代のアートのホットな話題、そしてアートマーケットの世界を理解すること、この2つが現代時事アンティークです。アートをお金と結びつけることに嫌悪感を抱く方もいらっしゃいますが、アートといえど産業、昔からアーティストはお金を稼ぐためにパトロンである王侯貴族に仕えて居住地を変えたりしていたのですから。

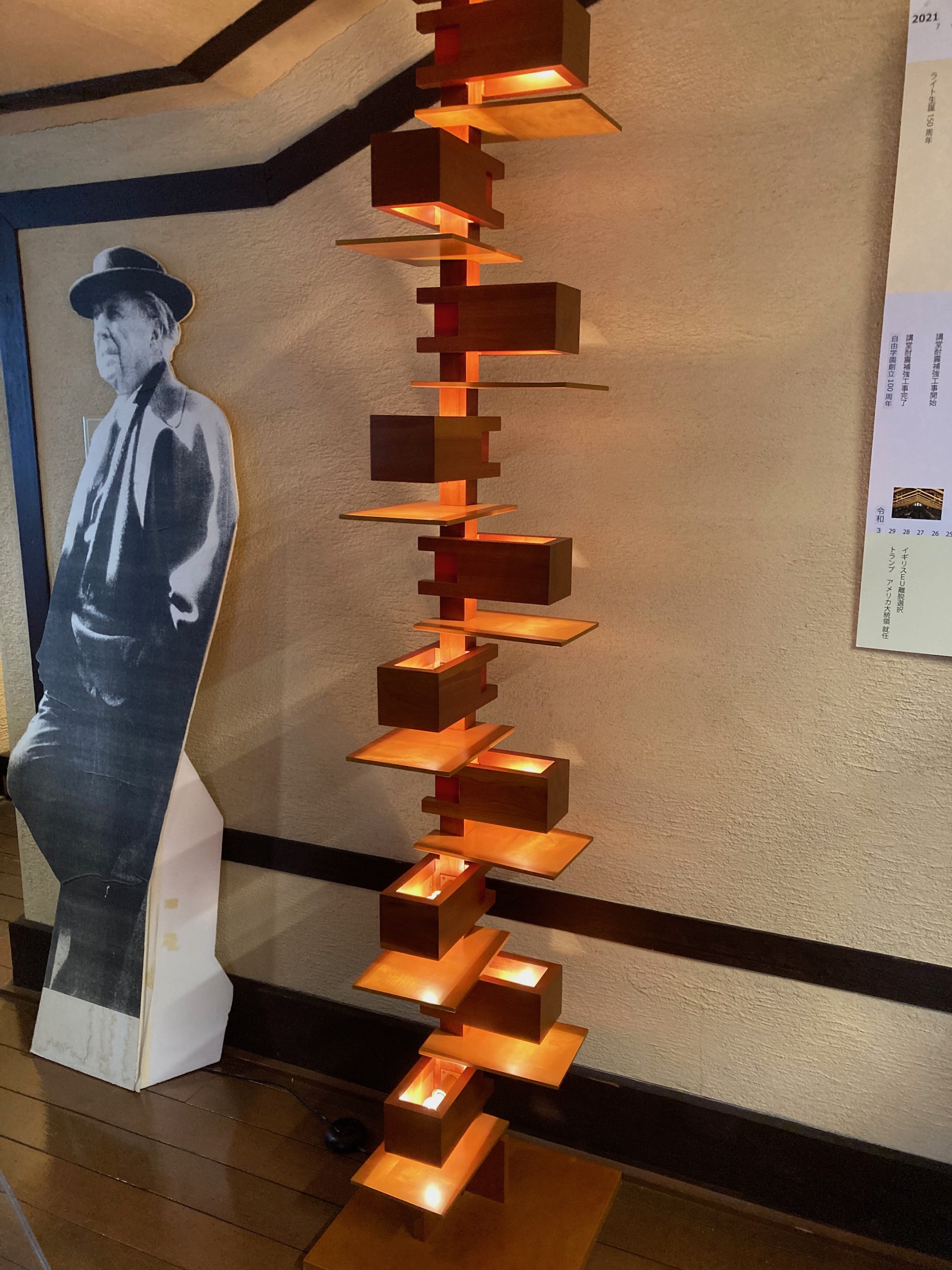

そして午後の見学は、1月から東京都のまん延防止期間中にクローズしていた多くの洋館がようやくオープンしましたので、旧古河邸と庭園見学にまいりました。かのジョサイア・コンドルの設計した館、残念ながらガイドツアーはまだ行われていなかったため2階の和室は見られませんでしたが、自由見学で洋室部分をゆっくりと見ることができました。薔薇の館と言われているだけあって、薔薇の季節でないこの時期は見学者もそれほど多くなく、高低差を活かしたヨーロッパ庭園と日本庭園との見事な調和、そして満開となった桜を鑑賞することができました。

受講者のみなさま、お疲れ様でした。消化不良を起こさないように、ゆっくり復習してくださいね。