2020年の海外研修を延期してそろそろ2年になろうとしています。なかなか次回の海外研修計画が立てられない中、パリの講師とつないでのオンライン海外講習をスタートしました。

第1回目は、生まれ変わったカルナヴァレ美術館。パリ市の歴史博物館です。老朽化のため4年の改修工事を経て、コロナ禍の2021年にリニューアルオープンしました。1つの町の歴史としての博物館では世界最古で、オスマンによるパリ大改造の中、1880年に誕生しています。

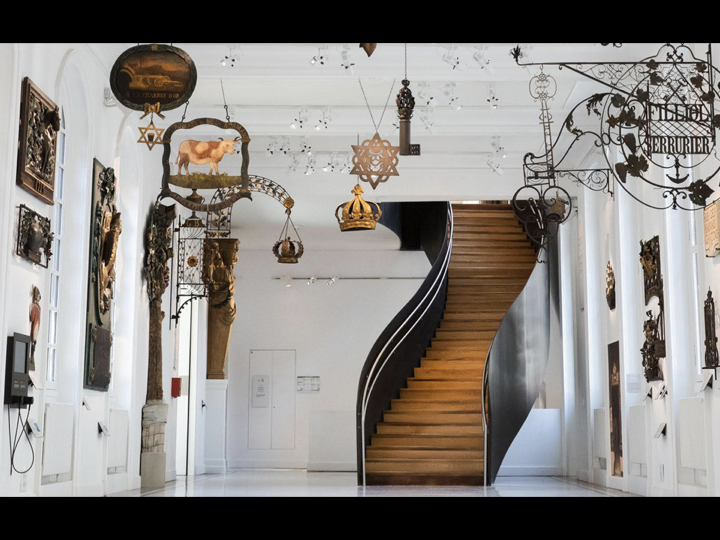

コレクション数で言えば60万点を越しルーヴルを上回ると言われているこの館、そのコレクション数も膨大ですが、今回のリニューアルであらたに登場したのが看板展示室。

現在ではどの建物にも住所の番地が割り振られていますが、かつてはその建物が何屋さんであったかを示すアイコンのような看板が掲げられていたとかで、その看板展示室から見学をスタートします。

この新設された階段も、アンヌ・コリヴァノフ講師曰く、「最初に目に入ったときはとてもショックでした。伝統ある歴史博物館にはそぐわない、モダンすぎる装飾で酷いセノグラフィーだと感じたのです。でも見学をしていくうちに、この階段のおかげで美術館の順路も非常に機能的かつ効率的で、見学を終えて振り返ってみると、あの階段はもうなくてはならないもののように思えてきたのです」と。

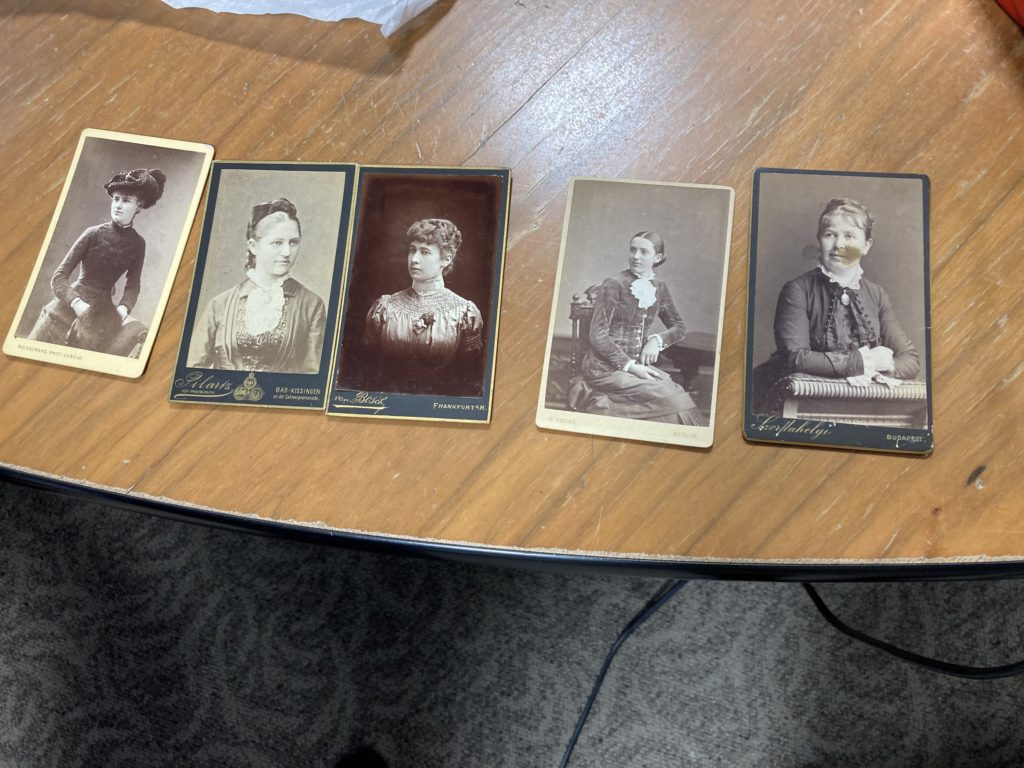

そしてやはりこの館を紹介するには外せない、セヴィニエ侯爵夫人。この人が暮らしていたからこそ、この地が博物館になったのですが、その経緯についてたっぷりとお話しいただきました。彼女の美しいポートレートには多くの質問も寄せられました。デコルテのローブ、左右非対称な着こなし・・・

ミュシャの装飾のジョルジュ・フーケ宝飾店、コルベール・ド・ヴィラセール侯爵邸、ジョゼ・マリア・セルト・イ・バディアによる、ウェンデル夫妻の館の舞踏の間・・・ため息の出る装飾に、やはり画像だけでは物足りない、早く行かなくては!という気になりますね。

受講者の中にはフランス語を学んでいる方も多くいらっしゃって、久しぶりに生のフランス語での説明が聞けて、楽しかった、というご感想もいただきました。でもなんと言っても小栁由紀子先生の完璧かつ補って説明してくださる通訳があってこそ、理解も深まるというもの。小栁先生、有難うございました。

次回はオテル・ド・ラ・マリーヌをご紹介いただきます。