今日のアカデメイア「60分で紐解く絵画」19世紀末アール・ヌーヴォーの時代の絵画シリーズ・第4回はアルバート・ジョゼフ・ムーア《夢見る乙女たち》を見ながら、唯美主義についてのレクチャーでした。

みなさん、エステって行っていますか?エステとはエステティックの略、このエステティックとは美学・審美眼の意味であり、まさにこの唯美主義を英語で表現するとaestheticism(エステティシズム)、フランス語ですとesthétisme(エステティスム)なのですね。つまりはこの世の多様な価値の中で美を最高のものとする世界観ないし人生観、美の追求以外には何も必要としないという、美を至上とする芸術運動を指します。

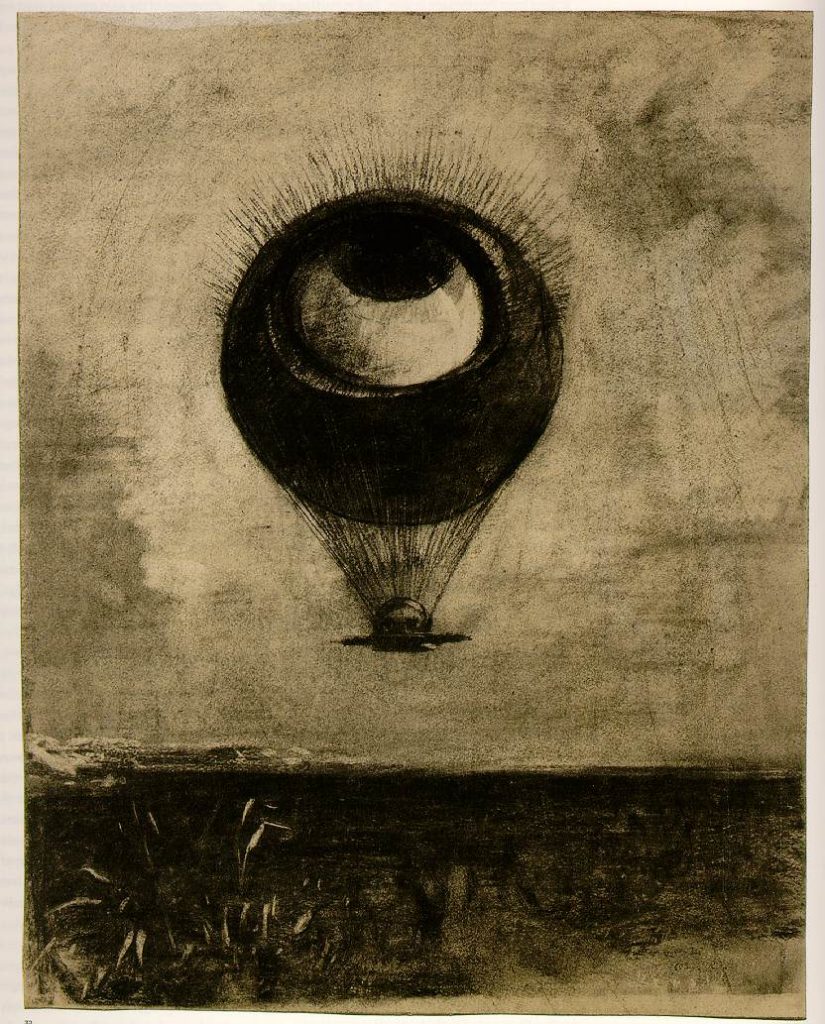

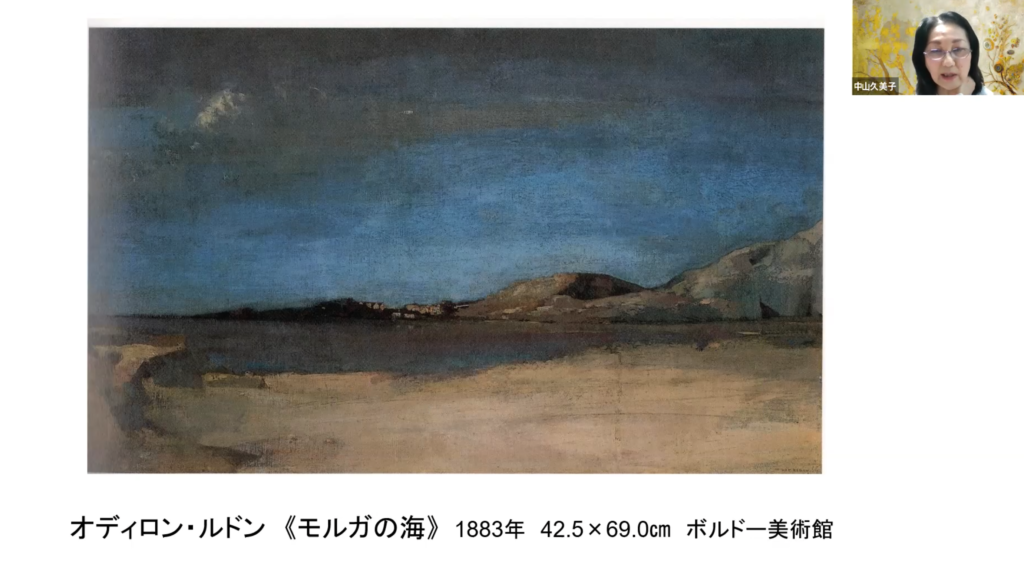

この唯美主義(または耽美主義)運動と言われるルーツとして、19世紀半ばに活躍したフランスのボードレールや、「芸術のための芸術(l’art pour l’art)」と言ったテオフィル・ゴーティエの主張などがあり、やがて19世紀末のイギリスで唯美主義運動として展開されることになったようです。

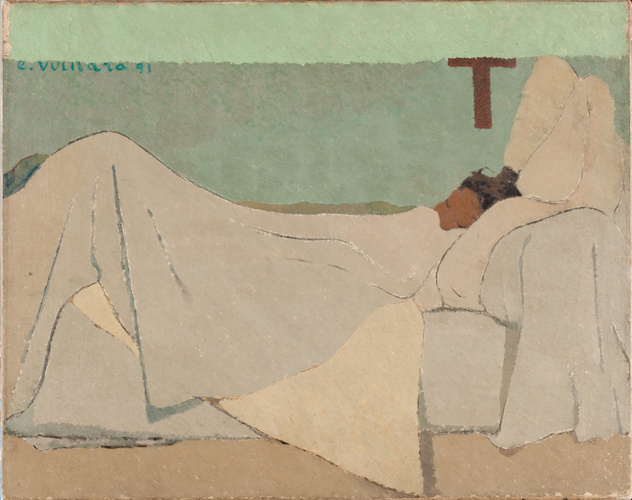

ムーア自身は、絵画史の中でも超有名級なアーティストではないかもしれません。英国ロイヤル・アカデミーへの会員の入会も認められなかったようです。しかしながら装飾美術家としても活躍していた彼の美しい色彩感覚、そして布地のコレクションをしていたというだけあって繊細な衣装をまとわせた美しい女性の人体像は、古代ギリシアの美術を理解していなければ描けない人体美であり、結果的にムーアの数々の作品は、色彩とデッサンという二刀流の作品の集成とも言えるのです。

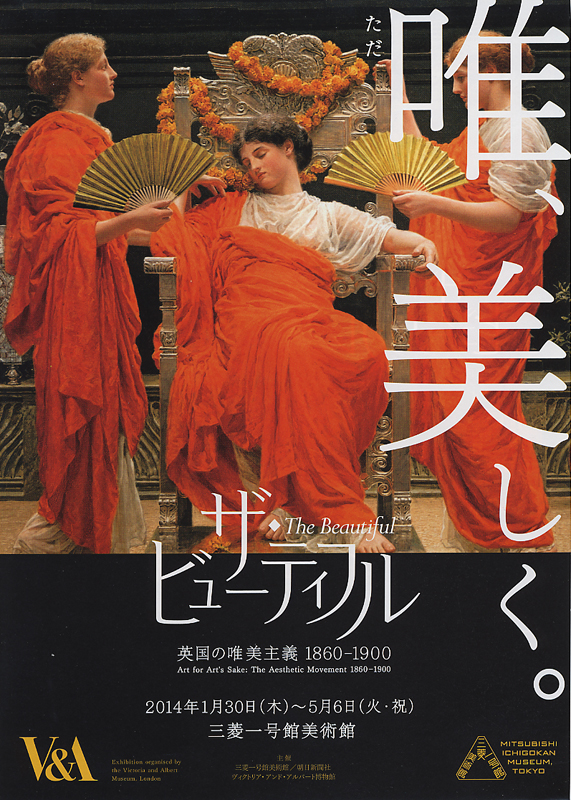

2014年に三菱一号館美術館にて「ザ・ビューティフル―英国の唯美主義 1860-1900」展が開催されましたが、そのときのポスターを飾っていたのが、このムーアの作品でした。

「唯、美しく。」

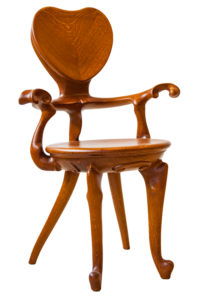

中山先生の奥深いレクチャー後にみなさんで「美の至上主義」について話し合いました。純粋な美とエロティックな視線との境界線はどこまでなのだろうか、これはヴィクトリア時代の性差と道徳の問題にまで切り込む必要があります。美しければそれでいいというスタンスが、やがて花を活けなくても置いているだけで美しい花瓶は室内を美しく飾るという価値観でアール・ヌーヴォーへ繋がったり、次回のビアズリーの世界へと誘うのですね。

6月のアカデメイアは「ラインブロック」が実現した美(オーブリー・ビアズリー『サロメ』より《踊り手への褒美》を取り上げます。お申し込みはこちらより。