3連休の週末ですが、土日は第13回アンティーク検定講習・2級が開催されました。先月の講習で3級を修了された方、また昨年のアンティーク検定試験で3級を合格された方が今回2級に臨みました。3級ではそれぞれ「入門」に過ぎなかった各分野の知識をもっと深めていきます。

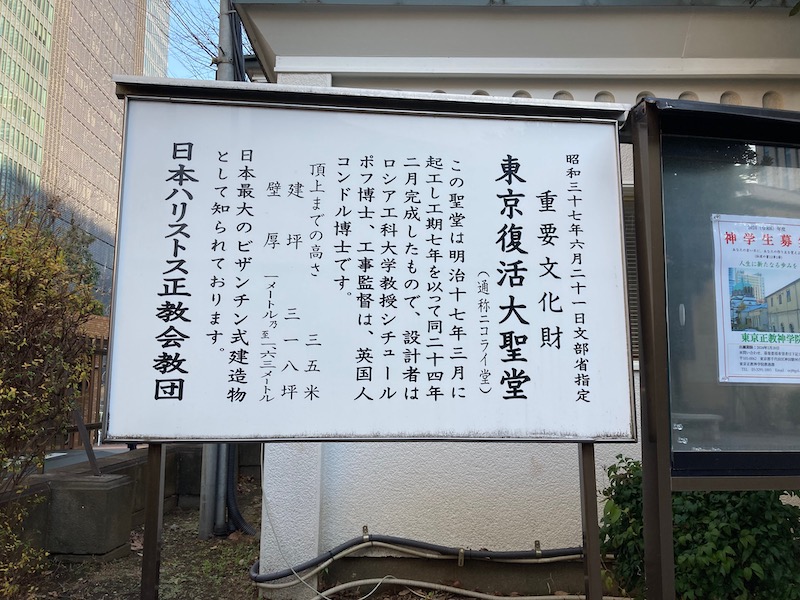

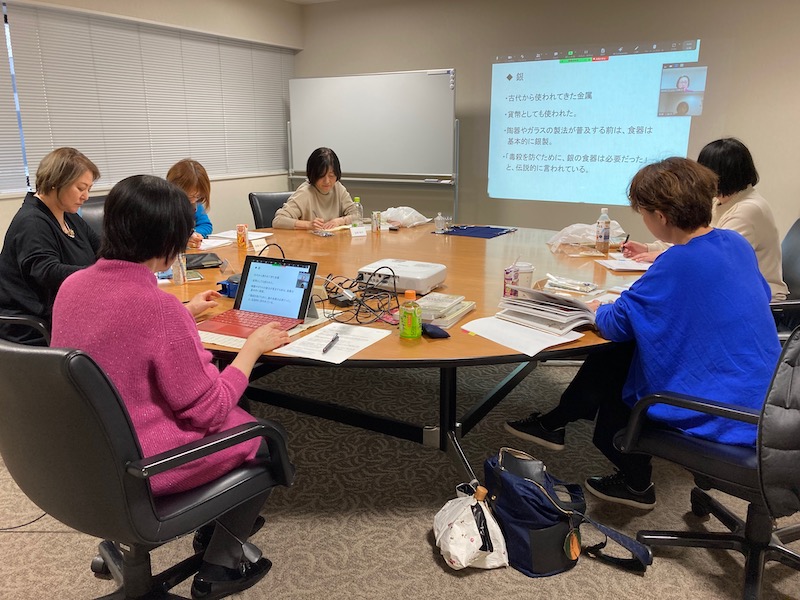

午前の講習・1限目は、まずテーブルウェアの歴史を「美しいフランステーブルウェアの教科書」を参考に学びます。多くの人がアンティークに興味を持つきっかけがテーブルウェア。でも一体いつから今の洋食器の歴史が始まったのか、そしてどのようなアイテムがかつて存在していたのか、「フランス式サービス」「ロシア式サービス」の違い…500年のテーブルウェアの歴史について俯瞰してみました。

2限目は「鑑定とは何か」について。よくオークション・カタログに書かれている内容は、一体何が書かれているのか、そもそも「鑑定」とは何をすればいいのか、真贋を当てること?それとも値段? そんな鑑定の基礎をいきなりですが「英語で」行います。クリスティーズ・ニューヨークのオークション鑑定士のdescriptionを学んでいきます。

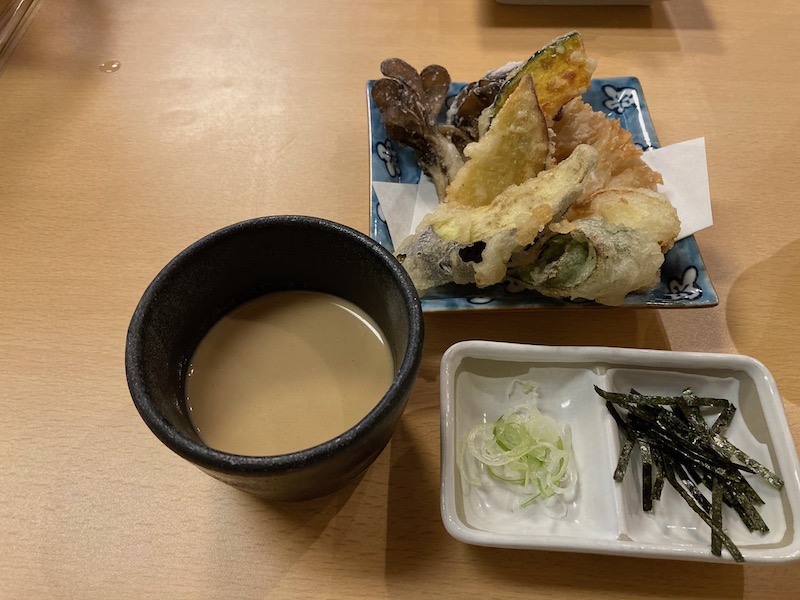

ランチ休憩はこのところ講習者さんの間でも評判の高い「ワイン&スパイス」、もちろん午後もあるのでワインはお預けですが。

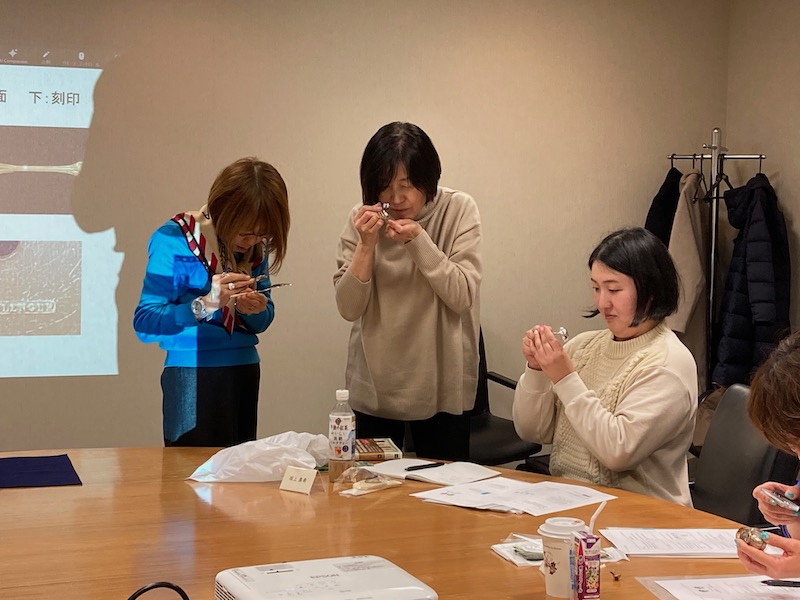

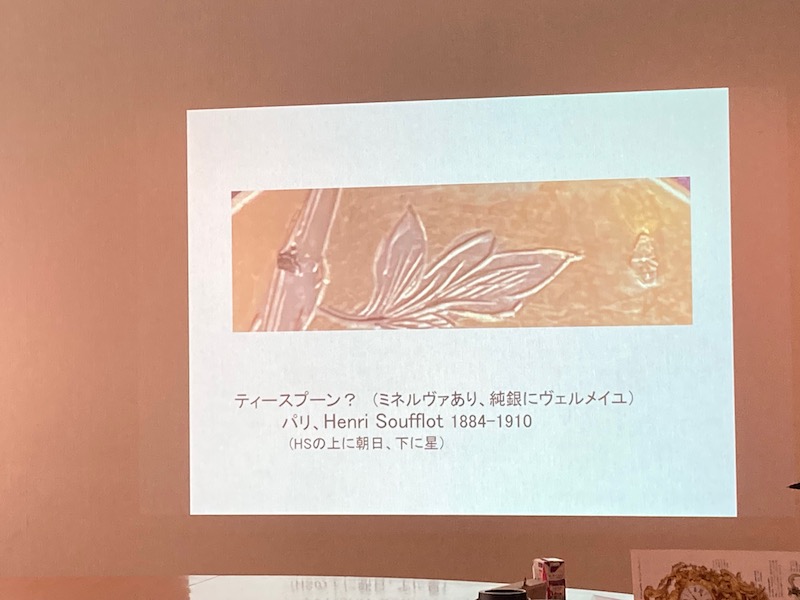

午後の3限目は銀器を刻印だけでなく意匠と様式から読み解くレッスン、そして実際に受講者さん用の鑑定品を同じように刻印と様式から鑑定していきます。

4限目は複製芸術について。版画や写真の分野ですが、これもアンティークの分野に入るのですね。講師のコレクションであるファッション・プレートを見ながら版画の手法についてのお勉強。

2日目はオンラインにて。5限目は現代時事アンティーク。過去4年分の1級の検定試験問題と2023年のArt Market Report(Art Basel &UBS発行)を見ながら現代のアートトピックスやマーケット事情についての考察。6限目は西洋美術史をルネサンスから18世紀初期までに絞って学びました。知識の引き出しがもうパンパンになってきた頃でしょうか。

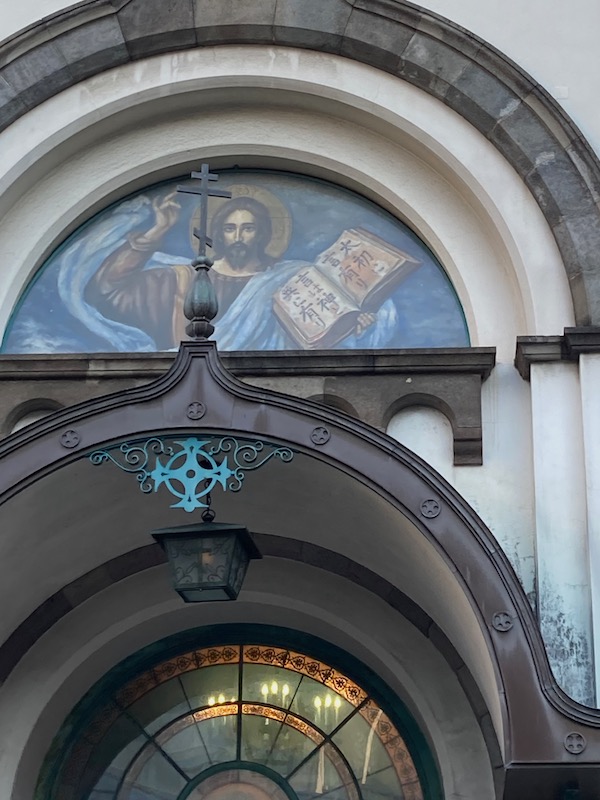

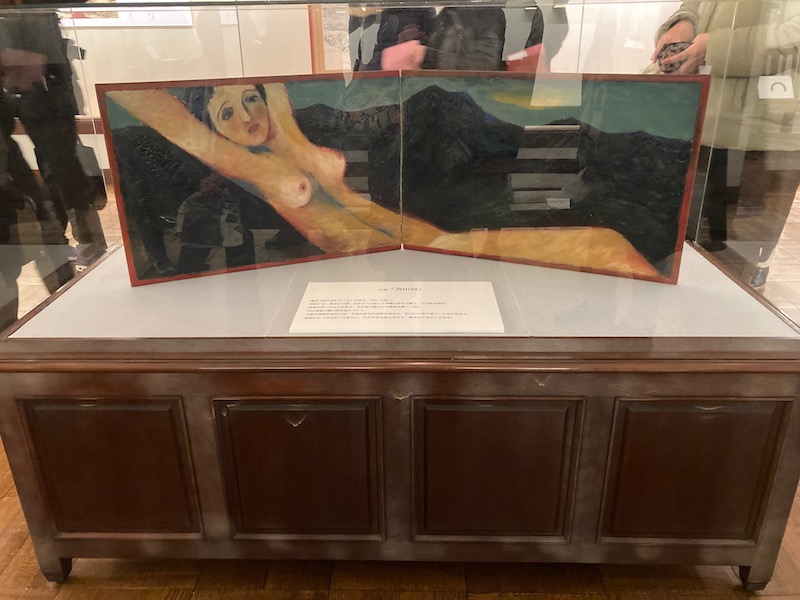

そして前半の外出講座は迎賓館・赤坂離宮。

首都圏に住んでいる方でも、実は来たことがないという人たちが結構います。それもそのはず、一般公開されてまだ10年も経ってないのですね。

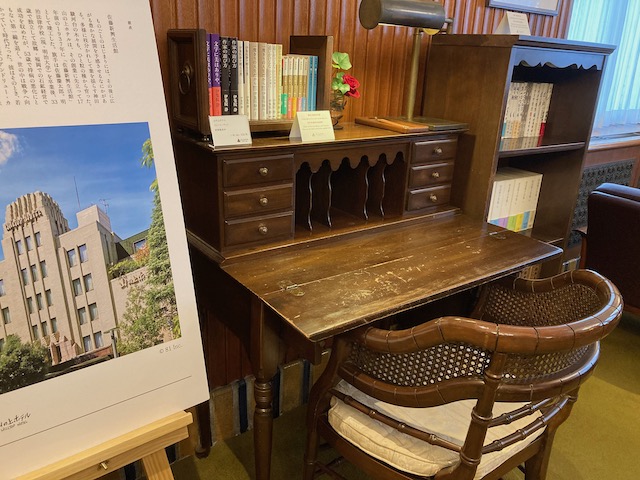

建築や家具の様式というものを学ぶのにうってつけのこの宮殿、前回も含め何度か検定講習で見学していますが、最近の試みで一部のエリアに限って写真撮影が実験的に許可されており、ちょうどその日に該当していました。この日はアンリ2世様式(フランス・ルネサンス様式)とされる「花鳥の間」が装飾品に限って撮影可能となっていて、濤川七宝を写真に収めることができました。

2月にしては暖かく、主庭の噴水も勢いよく水が噴き出していて、気持ちのよい日曜の午後でした。

後半の講習は2週間後です。それまでに引き出しの整理をちょっとしておきましょうか。