AEAOサロン倶楽部、2023年はきらびやかな宝石の世界でスタートしました。当協会のアンティーク・スペシャリストにしてG.I.A.G.G.の資格をお持ちの目黒佐枝先生より、鑑別の方法を実際に道具と共に学ぶという贅沢アトリエです。

まずは会場内にあるイタリアン・レストラン「アル・テアトロ」でのランチ。劇場内のレストランだけに天井高は5メートルもあり、ゆったりしたスペースにて楽しく懇親しながらフルコースをいただきました。

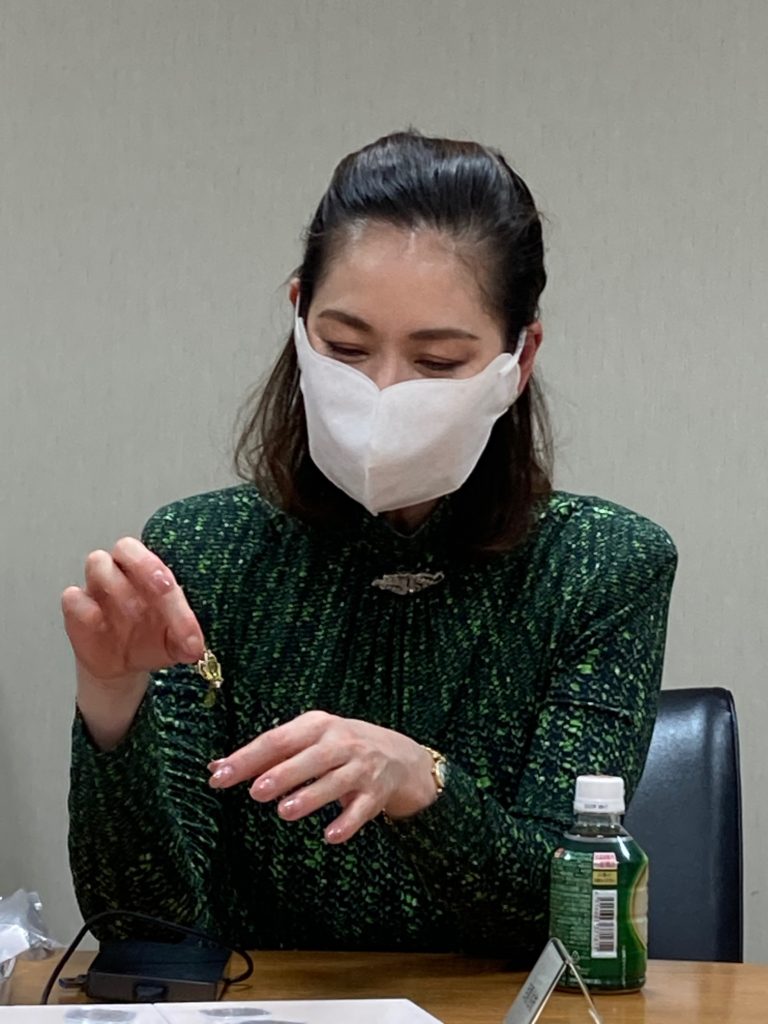

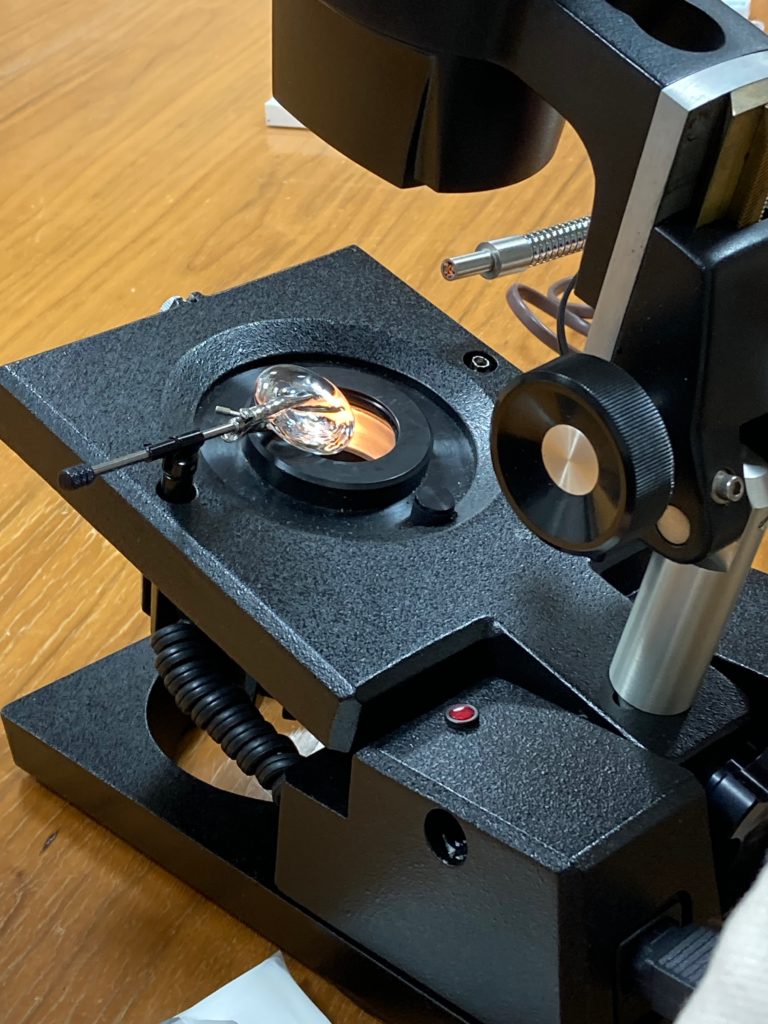

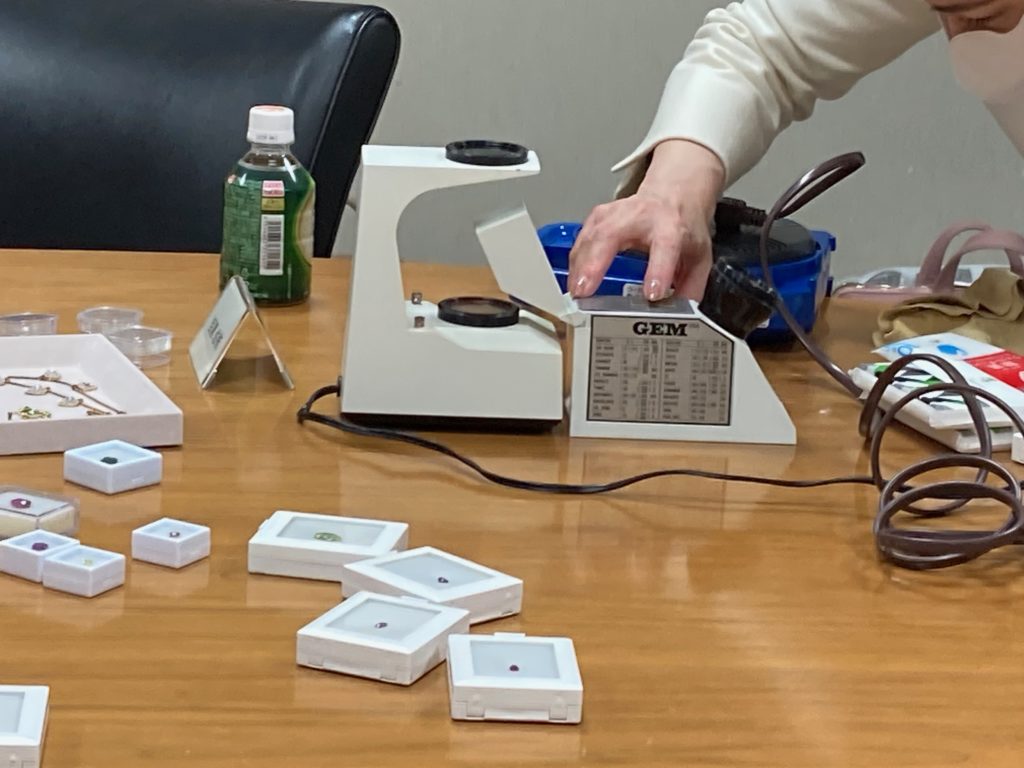

そしていよいよ鑑別アトリエです。まずは「鑑別」という言葉について、一体何をするのか、「鑑定」とはどう違うのか、そんなお話をいただいた後、基礎鑑別のための道具をご紹介いただきました。プロの行う鑑別にはさまざまな道具を使いますが、拡大鏡、偏光器、そして屈折計という3つの道具が基本、まずは拡大鏡を使って宝石の特徴を観察してみます。拡大鏡を使ってみると、インクルージョンはどのように見えるのか、例えば合成と天然のオパールはどのように違って見えるのか等、誕生石を一通り理論で学んだ後は、いよいよ道具を使って、覗き込みます。

ダイヤモンドの原石なんてまず普段手にすることはないと思いますが、この原石で必ず見られるトライゴンと呼ばれる三角形、とてもはっきりくっきり見えるので、テンションが上がります。

目黒先生がこの日のためにわざわざ業者さんから借りてきてくださった数々の宝石に加えて、目黒先生自身のコレクションも併せて本当に色々な種類の宝石を見せていただきました。

よくこれは宝石かガラスか、というのが真贋の話題になる宝石の世界ですが、ガラスの内包物に必ずある気泡というものがどう見えるのかを知っておけば少なくともガラスは見分けられる、ということでガラスの気泡も体験します。

偏光器や屈折計になってくると、慣れていない素人ではなかなか言われたようには目に入りません。プリズムなど違うものが見えたりしてしまいます。「これは何百時間も鑑別の勉強をして初めて分かってくるものなので、今日はこういう道具を使うんですよ、ということを知っていただければ」という優しい手ほどきでしたが、みなさん何で見えないんだろう、と悶々・・・

宝石の中でもやはり王者のダイヤモンドについてはみなさんも興味津々、ダイヤモンドのかつての歴史や研磨のはなし、現在の世界情勢、いろいろな話題で盛り上がりました。

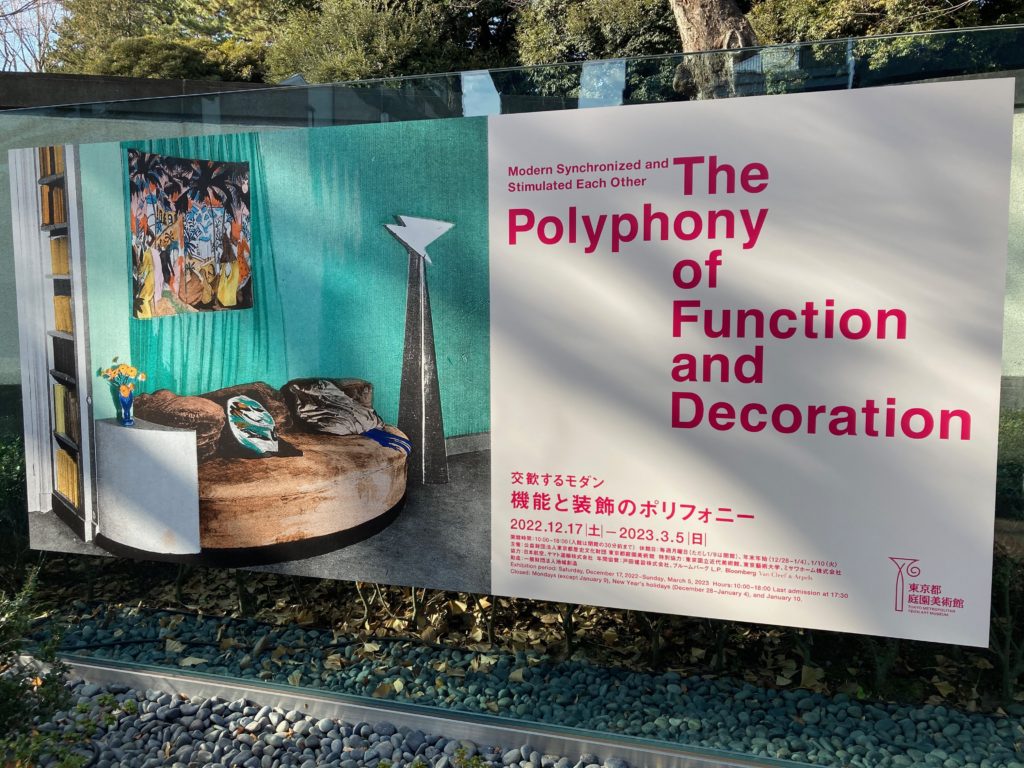

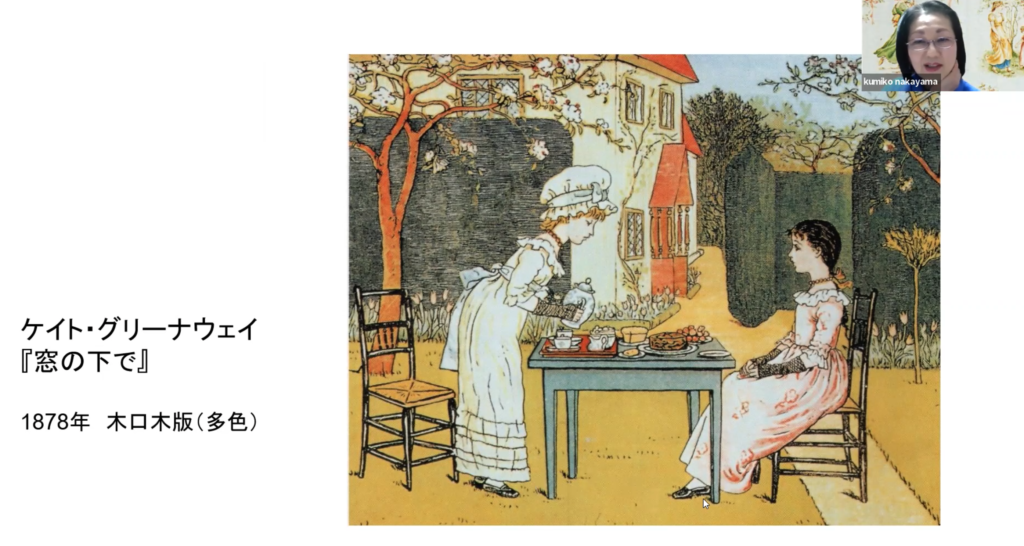

肖像画に描かれている黒いダイヤモンド、あれは本当にダイヤモンドなのか、それとも絵画の表現方法としてあのような顔料を使ったに過ぎないのか・・・そんな謎解きを含め、いよいよ2月より、アカデメイアにて「宝飾品 肖像の中に見るジュエリー」5回コースがスタートします。