月1回のAEAOサロン倶楽部、12月の回は弥生美術館で開催中の「大正の夢 秘密の銘仙ものがたり」展と、竹久夢二美術館で開催中の「レコードの時代と夢二の時代展」を見学しました。

まずは最近恒例となっているランチ懇親会&ミニレクチャーですが、今回は東京大学の近く、ルヴェ ソン ヴェール本郷で行いました。駒場のルヴェ ソン ヴェールもAEAOサロン倶楽部の前田侯爵邸見学で利用しましたが、今回の本郷は東京大学の敷地内ではなく、すぐ近くの建物内に入っています。

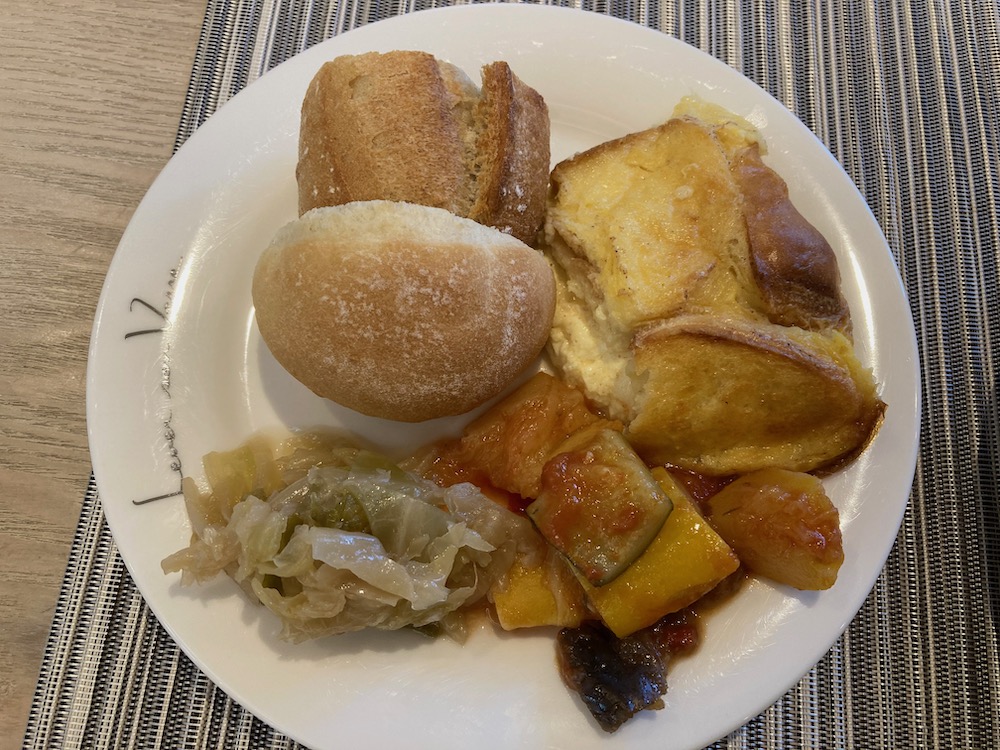

前菜のサラダビュッフェだけでもお腹いっぱいになりそうなすごい種類に、パンも食べ放題。メインのお魚は鰆の幼魚というサゴシのポワレ、お肉は若鶏もも肉のトマト煮込み、そしてデザートは木苺のクラフティまたはリオレ・ミカンのコンポートと本格的なフレンチコース料理でした。リオレは最近フレンチシェフの間でもブームになっているようですが、日本人の「甘いお米のデザートは苦手」という潜在的アレルギー感を払拭する、繊細で素晴らしいお味でした。

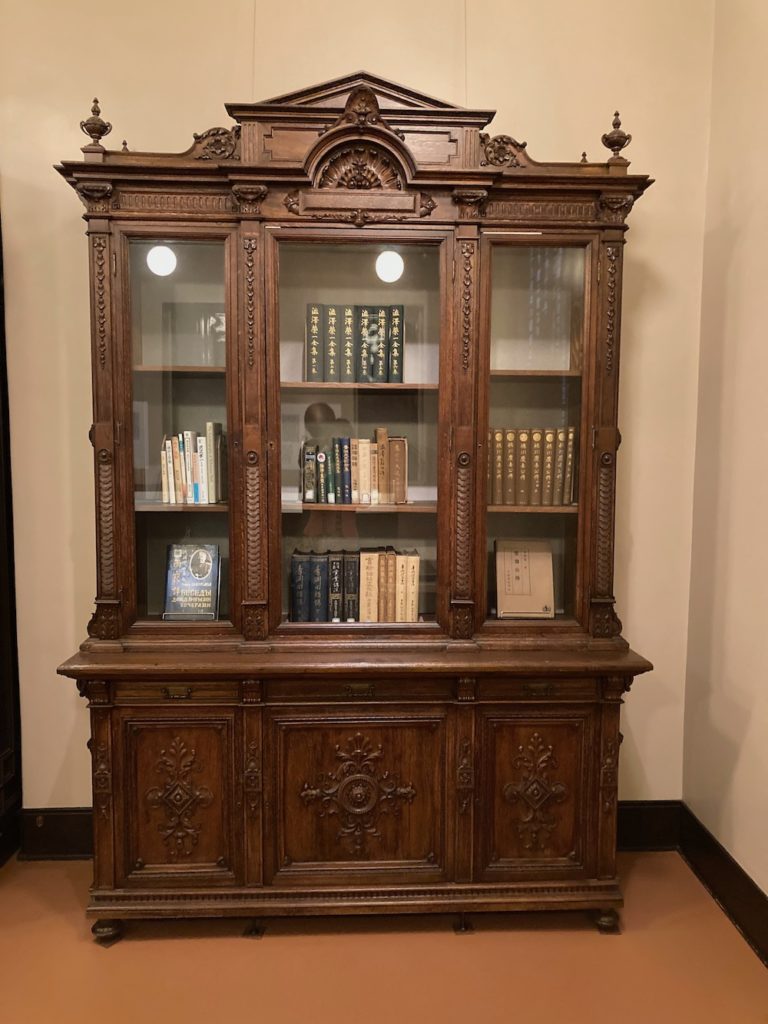

お腹も満たしたところで、東京大学構内を見学がてら横切ります。お天気のよい中、銀杏の葉の絨毯状態も雰囲気がありますが、東京大学は建築物としても見るべきところがたくさん、安田講堂をはじめ多くの建造物が国の登録有形文化財に登録、または都の歴史家機建造物に選定されています。今回は通りませんでしたが、赤門(旧加賀屋敷御守殿門)は国の重要文化財に指定されているのです。

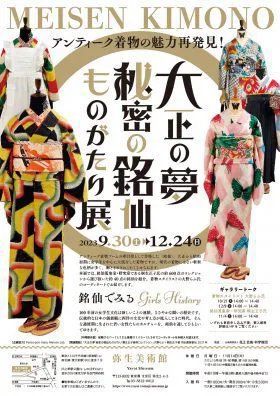

東京大学の弥生門を出てすぐのところにある弥生美術館&竹久夢二美術館。今日は14時から着物スタイリスト・大野らふ氏によるギャラリートークを狙って計画をしていましたが、朝電話で確かめたところ「かなり大勢の人が集まることが予想されていますので、お早めに」とのアドバイスに従い30分前には到着、それでもかなりの人たちがすでにスタンバイしていました。

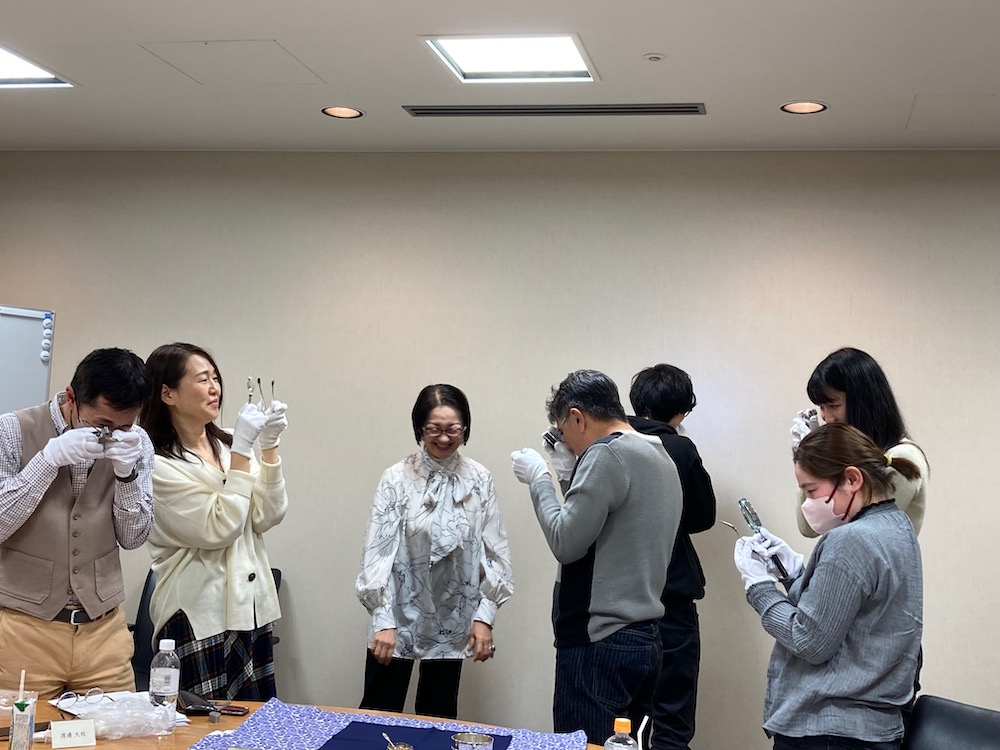

小さな私立美術館にしては(失礼!)ものすごい見学者、それも多くの女性が銘仙を粋に着こなしていらっしゃる着物loverたち、その光景はまるで華やかなりし大正時代のパーティにワープしたかのよう。おそらくここにいきなり一般男性が入り込んでしまったらタジタジしてしまうかもしれません!

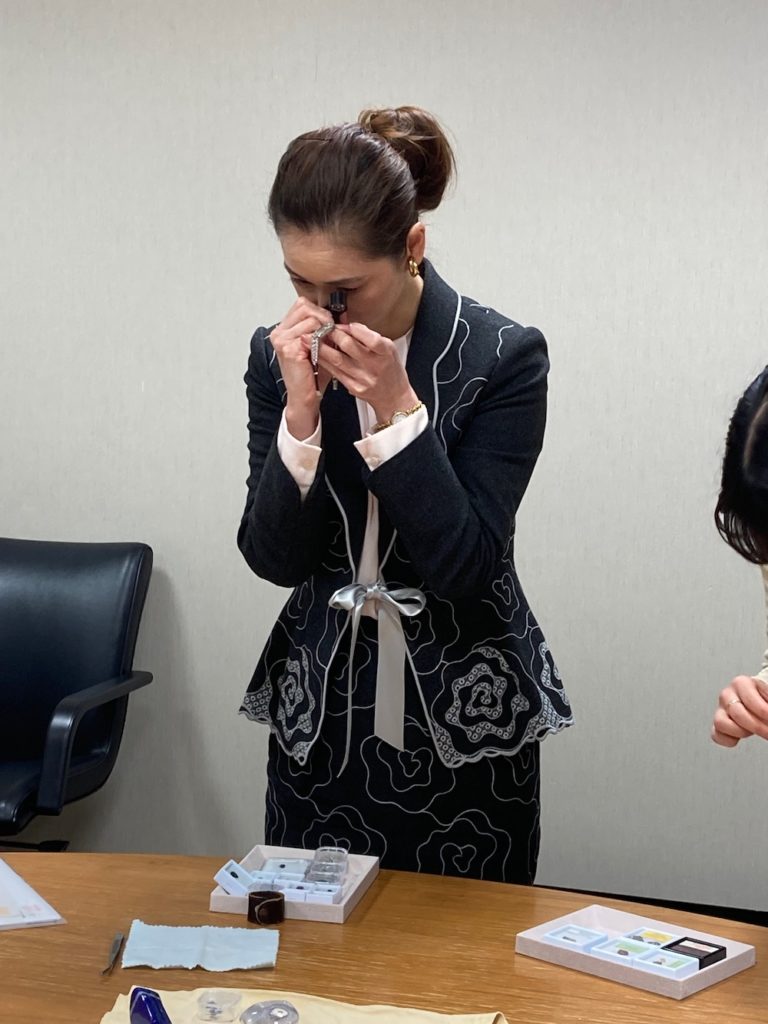

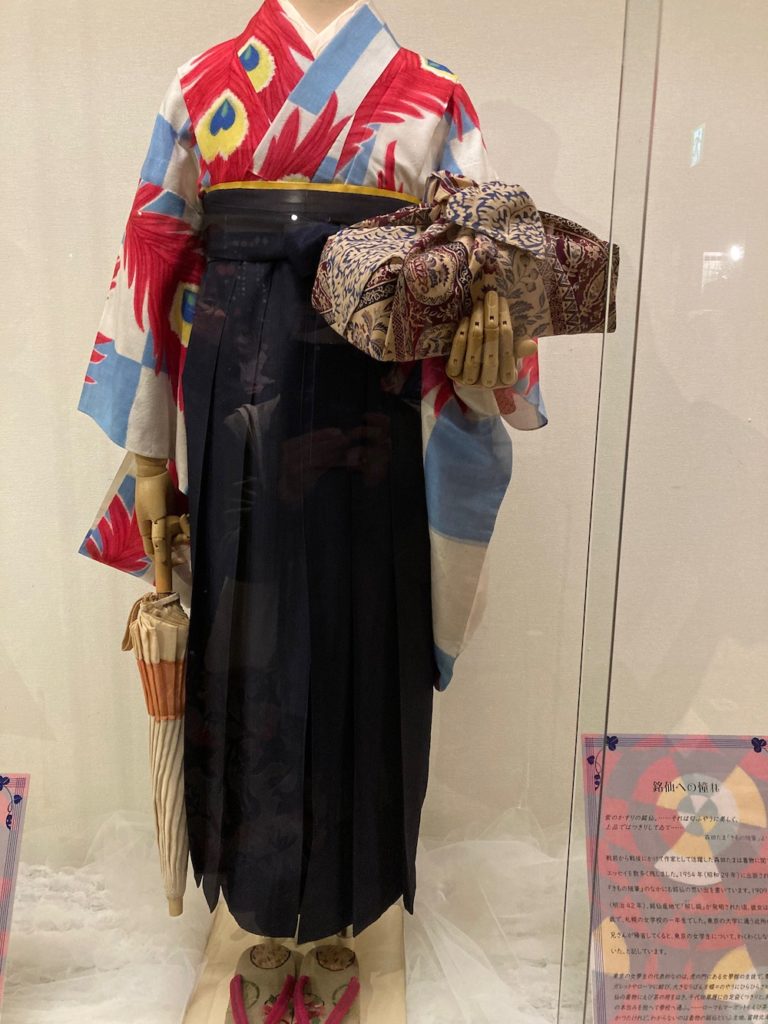

ギャラリートークは息切れんばかりの人でしたが、みなさんお行儀もよく、熱心に大野氏のトークに耳を傾けていました。1世紀前の女学生のファッション、大胆な構図やモチーフの由来、アール・ヌーヴォーやセセッションの影響、大正から昭和、そして戦争へ向かっていく時代の世相を反映させた銘仙の柄、トーク内容は非常に奥深く、立ちっぱなしでしたがあっという間の40分でした。

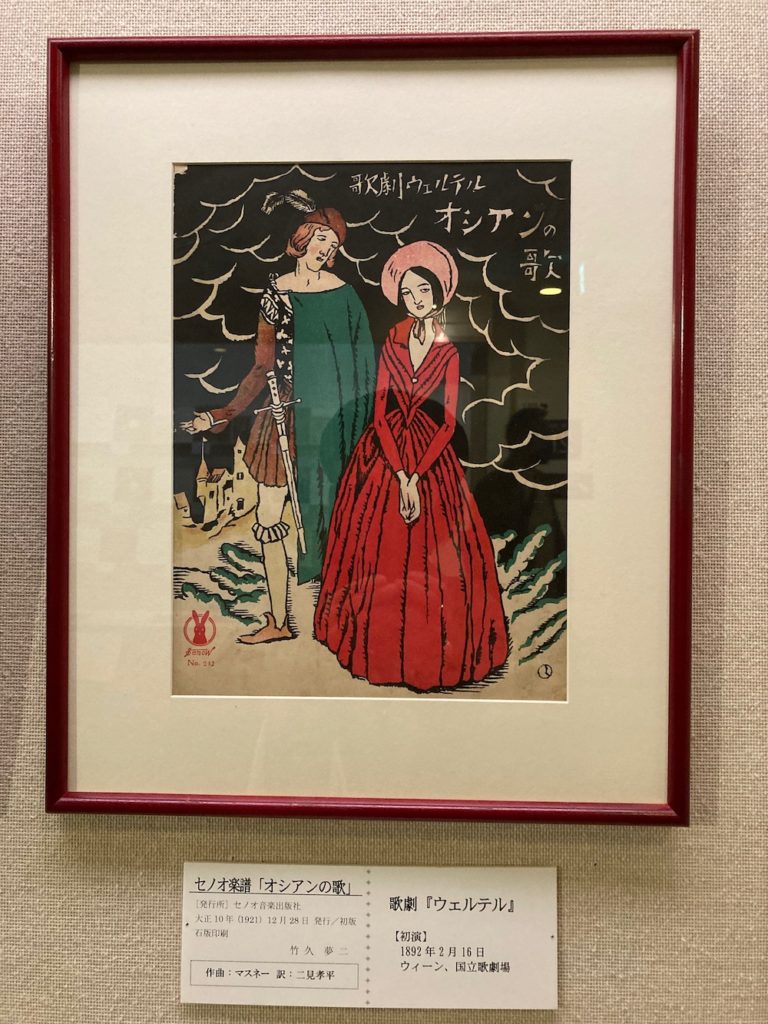

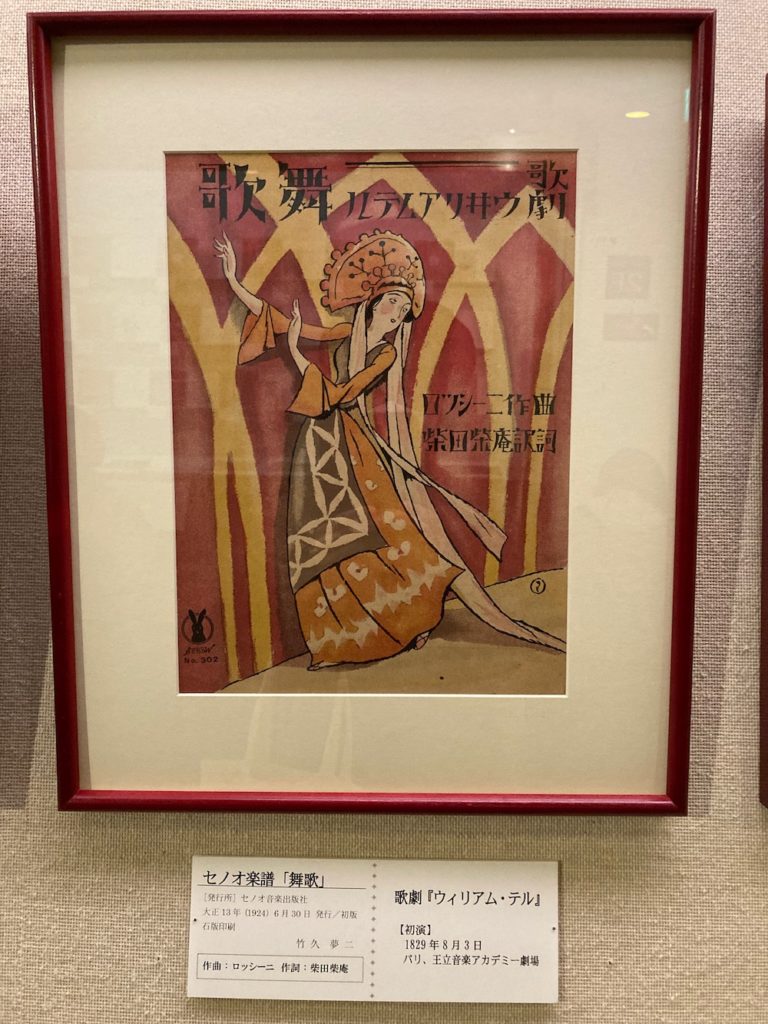

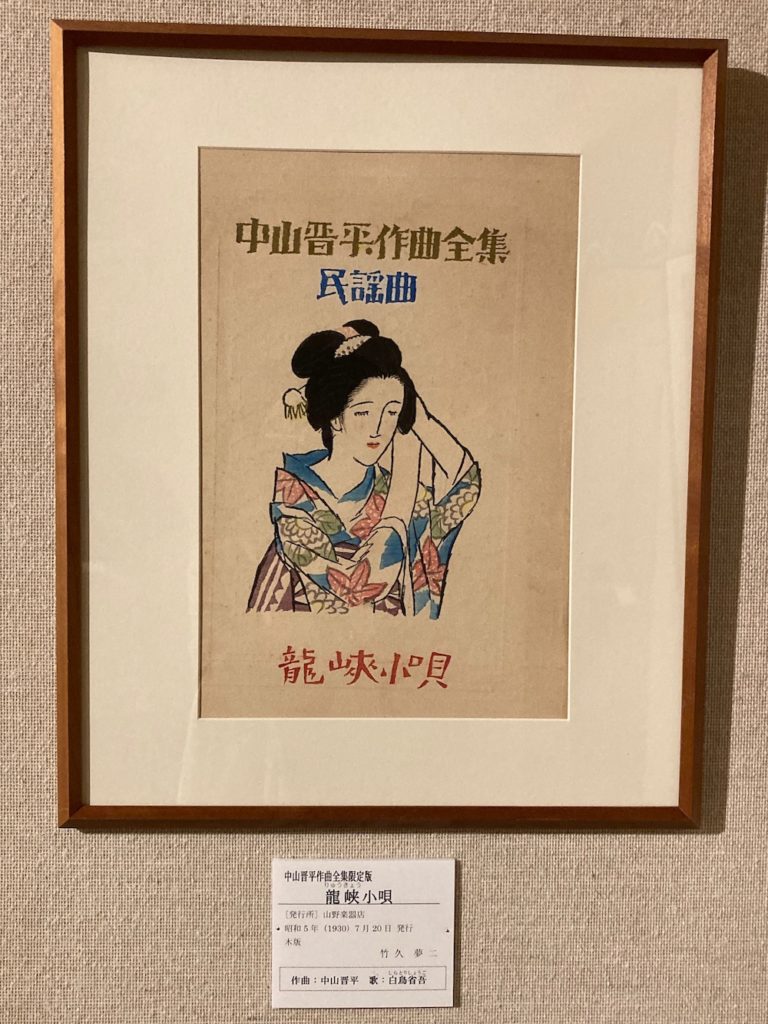

銘仙をあらためてゆっくり見て、高畠華宵の作品、中で繋がっている竹久夢二美術館の「レコードの時代と夢二の時代展」を鑑賞、最後に夢二カフェ港やでお茶をして解散しました。

圧巻な東京大学の銀杏の大木!