いよいよ研修も最終日に近づいてきました。いつも研修は5日間で、時にはブリュッセルへ行ったりアルザス・ロレーヌ地方へ行ったり移動もしていたのですが、なぜか今回は時間が過ぎるのがものすごく速く感じます。

ところでホテルの朝食について記述して来なかったのですが、ロンドンのホテルの朝食はイングリッシュ・ブレックファーストでソーセージから卵からフルーツから、なんとアジア食(ヌードルなど)もあって、あのホテルはヒースロー方面へも便利で各国のエアラインのクルーたちの定宿にもなっているのか国際色豊かでした。そしてパリは、まあコンチネンタルだから品数は少ないだろう、と思っていたところ、確かに種類はイギリスには及ばないものの、何もかもがより美味しい、そして洗練されています。

このフレッシュオレンジジュースは、オレンジをこうして上からどんどん入れるとその場で搾りたてが飲めます。お隣には野菜が置いてあって、果て!?と思っていたところ、なんと野菜スムージーが作れる機械が。パンもイギリスのものもそれなりに美味しかったのですが、やはりね、違うよね、という味の違いを感じられるお味で、ついつい欲張って食べてしまいます。みなさん「ダイエットは来週からね」と言いながら、もう一つクロワッサンを…と。

たっぷりの朝食を取り、朝の待ち合わせ時刻までに微妙な時間が空くのですが、たまたま夜のレストランの場所を下見に行ったところ空いているコンビニ(スーパーMonprixのミニ版Monop’)が朝7:45からやっているのがわかり、店開いてますよ、とLINEグループで連絡したところ、一走り朝の買い物に出かける人たちも。限られた滞在時間は有効に使いたいですからね。

さてAnne先生にまたホテルへお迎えに来ていただき、ホテルからロワイヤル通りにある高級食器店を案内してもらいます。ラリック、クリストフル、ベルナルド…アール・ドゥ・ラ・ターブルはAnneの専門でもあり、話は尽きません。「このカトラリーは何用のものか、分かる人?」ー答えはアスパラガス用のサービスカトラリーなのですが、こんなの日本で暮らしていたらすぐには思いつきませんよね。

コンコルド広場で、今度はコンコルド広場の歴史・変遷、そしてオテル・ド・ラ・マリーヌの建設から現代こうして生まれ変わるまでの経緯を説明いただきます。館内では全員がオーディオガイドをつけて見学することになっており、日本語もありますのでフランス語が分かる方はフランス語、そうでない方は日本語のオーディオガイドと共に見学しますが、事前に大まかな様子を聞いておくと話に入りやすいですよね。

ところでこのオーディオガイド、専門家の間では「うーん、ちょっとやりすぎよね、そもそも一般大衆向けに、子供でもわかるように製作されているからね…」と若干辛口批評があるのですが、新劇のお芝居のような調子で語っているのですね。でも館内に他に一切説明はなく、このオーディオガイドだけが頼り、しかもGPSが埋め込まれているのでどこで見学者がどの方向で作品を見ているのかがわかるので、その作品をピンポイントに解説するという点では、画期的です。たいてい美術館では解説が書いてある場所に人が動くのですが、耳から入れば動く必要もないわけで、ヴェルサイユ宮殿などではもっと前から取り入れられているようです。日本もデジタル化を速く進めていかないと、世界から取り残されそう。

オテル・ド・ラ・マリーヌの館内を見学した後、それでも18世紀の再現にモダニティを取り入れた場所としてこの天井の部分の補足説明をしていただき、ミュージアムショップでお買い物をした後、館内にある、どうやら美味しいと評判の高いレストランでランチ。

内装がこれまたピクトレスクな空間で、こんなところで食べるクロック・ムッシューはその辺のビストロとは一味違う!?

そしてヨーロッパ最大の常設蚤の市、クリニャンクールへと向かいます。専用バスに連絡を取り、時間を早めてもらってクリヨン・ホテルの前でピックアップしてもらうことに。なんと50人乗りですか!?というゴージャスな大型バスが来ましたよ!

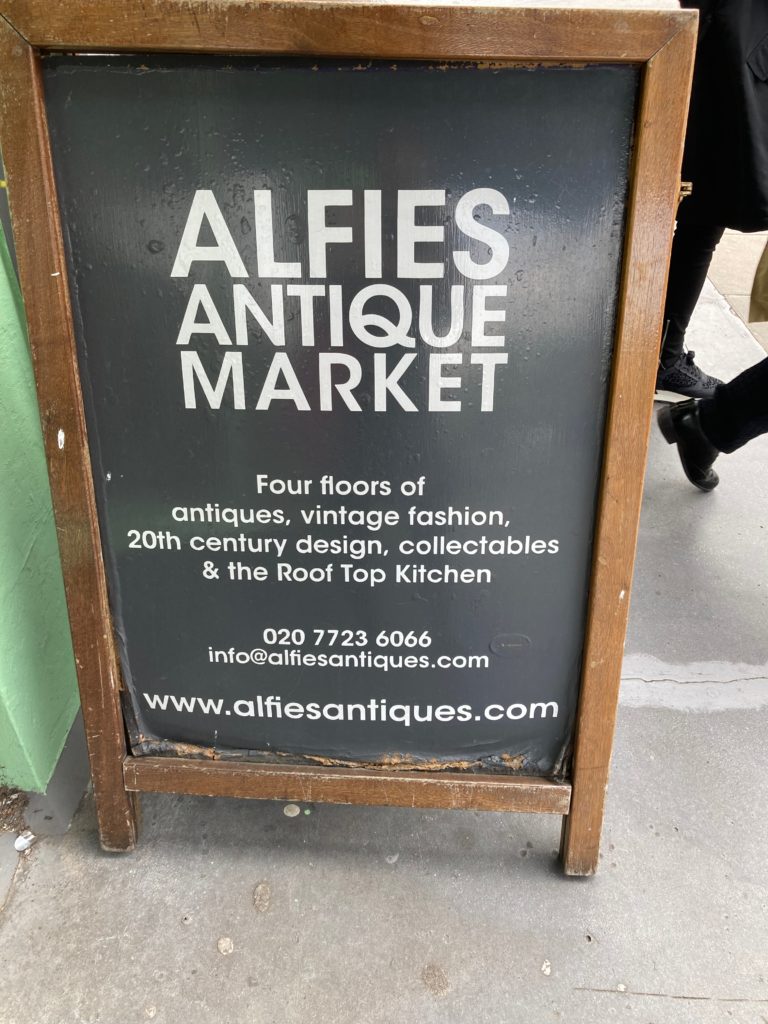

クリニャンクール、と呼ぶのは実は日本人だけで、現地の人はサントゥワンと言いますが、この蚤の市は現在11のマルシェが点在し、それぞれのマルシェで特徴があります。家具のポール・ベール、高級品を扱っている屋内マルシェのセルペット、そして随一ゴージャスなアンティークを扱うビロン、紙もの(版画、写真)が中心なドフィーヌ、そして最後に最もポピュラーで日本のディーラーさんたちも買い付けているヴェルネゾンに足を踏み入れたところで一旦解散、フリー・ショッピングタイムに。

1時間後に約束の場所で落ち合うと、みなさんそれぞれに「こんなものを買っちゃった」「私は、これ」と戦利品を見せ合ったところでバスと落ち合い、帰路へ。Anne先生に至っては70年代のポップなテーブルをお買い上げ、このままメトロで持ち帰るそうです。よくフランス人は掃除機とか家具とかを剥き出しで持ってバスやメトロに乗っていますが、こんな光景も日本ではちょっと珍しいのかもしれませんね。

若干スケジュールを早めに終えたのには、もちろん理由が。ギャラリー・ラファイエットに行く!とか、パトリック・ロジェのショコラを買う!とか、とにかくもう買い物はこの日しかできないのです。夜はディナーをルカ・カルトンで予約済み、明日朝は7時出発ですから、もう泣いても笑っても今しか買えない、というわけで、途中でバスを降りて目的地に向かう人、ホテル到着後すぐに待ち合わせて出かける人、みなさん最後の最後まで元気いっぱいです。

昨今パリもロンドンも、格式のある場所におしゃれしないでわざとカジュアルな装いで行く風潮が流行っていて、オペラハウスなどで最も着飾らずに行ける都市はパリとロンドンだ、なんて言われますが、ちょっと残念な気もします。肩肘張らないリラックスさは大事だけど、ちょっといいレストランに行くときに、サービス係の人たちの装いよりも格段に劣る格好はしていきたくないもの、今回のルカ・カルトンもカジュアルにはなりましたが、それでも全員着替えて素敵な装いで集合。Anne先生も着替えてシャワーを浴びてやってきました。

ツアーを構築するときから、「最後に美味しいものを食べられれば旅の想い出も印象もよくなる」ということでパリの最後の夜をディプロマ授与ディナーとしたのですが、その目論み通りの美味しさで裏切られませんでした。コースの度に変わるお皿もオリジナルなテイストで伺ってみたところ、最初の位置皿を除いてはすべて現存陶芸家に依頼して作らせているものだそうです。こだわりが料理だけでなく細部までガストロのミーの精神を感じられる空間でした。

みなさんで記念撮影をしていただき、Anne先生より研修終了ディプロマを授与、楽しかったロンドン&パリ研修がこれにて終了。さて、明日は出発が早いのでパッキングが待っています!!