8月のアカデメイアは先月よりスタートしています「紅茶とアフタヌーン・ティーにまつわる英国の歴史とアンティーク」の第2回、青山櫻先生(当協会認定スペシャリスト&アンティークショップ「ヴィオレッタ」のオーナー)による「紅茶派?コーヒー派?2つの潮流〜英国の革命からジョージアン」についてのお話です。

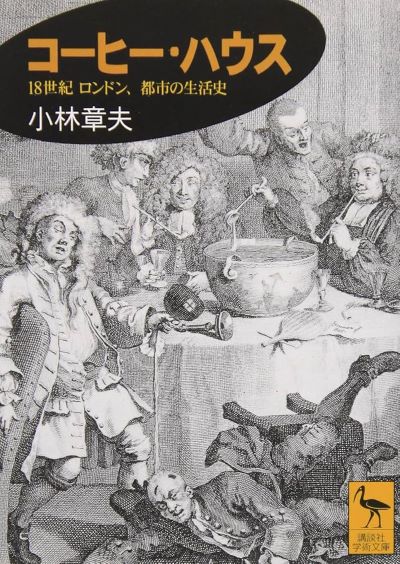

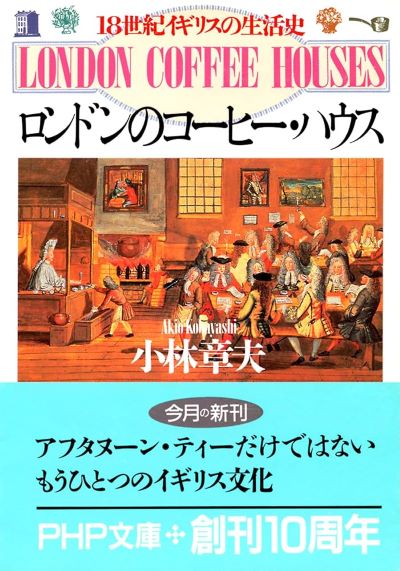

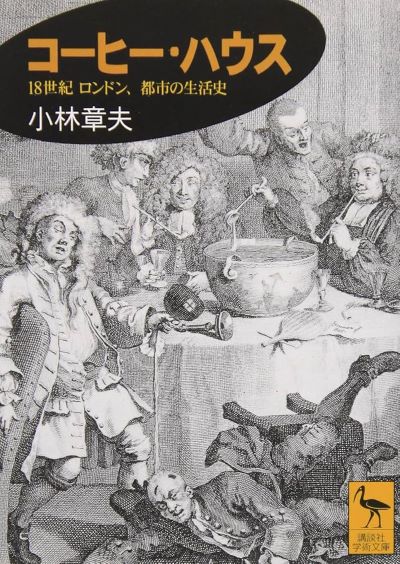

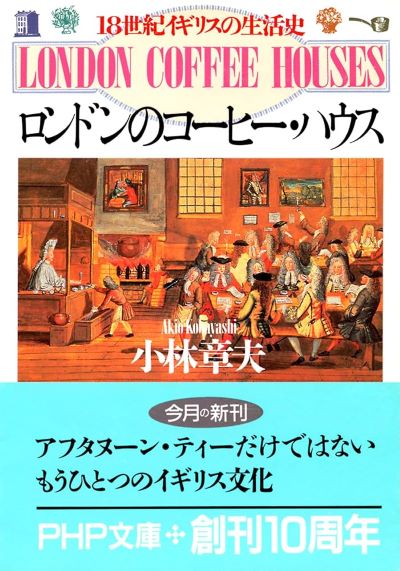

イギリスと言えば紅茶でしょ、というのは今や誰もが口にしますが(そして実際にイギリスの硬水で淹れる紅茶は美味しい!)、実は元々イギリスはコーヒーの国だった、というのはお茶やコーヒーについて多少学んだことのある人なら知っている事実、こんな書籍も青山先生に紹介いただきました。

そういえば保険会社のロイズも元々はロイドのコーヒーハウスから生まれたのでしたね。

ウィリアム・ホランド「ロイズ・コーヒーハウス」

ウィリアム・ホランド「ロイズ・コーヒーハウス」

なぜお茶ではなくコーヒーだったか、それは単純にコーヒーの方がはるかに安かったから。コーヒー1杯が1ペニーに対して紅茶は4ポンド、貨幣単位が変わるほど紅茶が高価だったからなのです。コーヒーの1ペニーは庶民でも払える金額、それでコーヒーハウスに入って知識や情報を身に付けることができたので、ペニー大学と呼ばれたりしたのですよね。

やがて英欄戦争、ボストン茶会事件、イギリスの紅茶のインドでの栽培成功などでイギリスにおける紅茶の値段が下がっていき紅茶が主流になっていくのは次回のヴィクトリアンの時代になるのですが、ジョージアンの時代にはコーヒーと紅茶が拮抗していた時期、そのためかこの時代に作られたカップやポットにはコーヒー用、紅茶用とあって、その違いやカップのソーサーを兼用していた例なども実際の茶器を見せていただきながら解説いただきました。

日本の所作として、片手で何かを行うのは失礼、両手を添えて、というのがありますが、例えばイギリスでティーポットから紅茶を注ぐのは片手で行い、もう一方の手にはカップを持ちます。そうするとポットの蓋が落ちそうになる…と思うのですが、実は英国の銀製ポットはほとんどが蓋の部分は蝶番で本体に付いています。また陶磁器の場合、蓋の部分に小さな突起があり、セッティングする場合は必ずその部分の向きをハンドル側に付けることで、蓋は落ちないようになっています。これ、日本の急須や日本製のティーポットには付いていないことが多いのですが、英国のものは必ず付いているのだとか。

そしてマナーによる視点として、ミルクが先か紅茶が先かの果てしなき論争、ロイヤルファミリーのカップの美しい持ち方などもご披露いただきました。こればかりは慣れや育ちもあり、普段からマグカップや紙コップでしか飲まないとなかなか身に付きませんね!

ロイヤルファミリーのカップの持ち方

ロイヤルファミリーのカップの持ち方

イギリスのティーストレーナー

イギリスのティーストレーナー

フランスのティーストレーナー

フランスのティーストレーナー

今回見せていただいた茶器のあれこれですが、青山先生のショップ「アンティークス・ヴィオレッタ」にてご覧いただけます。また同ショップにて今月末8月30日~31日の2日間、特別イベント・夏のマルシェを開催、夏の特別ドリンクやお菓子と共に普段はショップにないアンティーク&雑貨が放出されますので、どうぞお越しください!